|

|

Scarlet Rivera/Scarlet Rivera(1976年) Bob Dylanの76年作の名盤「Desire(欲望)」に参加したことで知られる女性ヴァイオリニストScarlet Riveraがその「Desire」のヒットで注目を集め録音したソロ作が本作。キーボード、ボーカル兼フルートetc、ベース、ドラムという編成の固定バンドをバックに全曲が録音され、作曲でそのキーボードDominic Cardinaleが全面関与、アレンジもバンドメンバー全員がクレジット。彼女を看板にしつつセッションバンドのメンバーが作品を作り上げたという印象。内容は全編わりとシンプルで若干いなたいロックインスト。プログレでいうとCurved Airからボーカルとギターを抜いた感じが近い。彼女のヴァイオリンは「欲望」で聞かれるフィドルタッチでジプシー・フォーク調にすすり泣く感じ。アドリブは基本スケールを上昇下降するものでフレーズ的にバラエティがあるわけでもないのだが、その個性的なフィドルで全編もたせている感じ。ドラマチックなラスト曲はシンフォニックなプログレ〜ジャズロック作で、プログレファンにもアピールすると思われる。 |

|

|

Scarlet Rivera/Scarlet Fever(1978年) 前作が固定メンバーによる録音だったのに対し、2ndとなる本作はその固定メンバーにMichel Brecker、David Sanbornなど大物ゲストを迎えてより華やかなアルバムとなった。特に前作にあったソロイストとしての弱さをゲスト奏者へソロを受け渡すことで補強。音自体も前作にあった古臭さが消え、くっきりとした音質が魅力。1曲目はいかにも70年代後半を思わせるディスコナンバーでこのあたりゲスト補強も含めて売れるための努力が垣間見える。ほかにもソウル風のボーカルナンバーや映画音楽のようなシンフォニー調の曲だったりサントラのような小品など多彩でありながらどれもが一般受けの方によっている印象。そういったメインストリームよりへの展開により非常に聴き易い作品ではあるが、結果として散漫になっているところもあり、前作にあったプログレファン好みの憂いをおびたジャズロック的な色彩は薄くなってしまったのは残念だ。 |

|

|

SEATRAIN/SEATRAIN(1971年) BLUEGRASSのフィドラーとして有名なRichard Greenが参加したことで有名なアメリカのロックバンド。音楽的にはフォークやソウルの影響強いさわやかなアメリカンロックだが、そのバックでRichardは見事なエレクトリックフィドルを聞かせる。9曲目はBLUEGRASSのフィドラーなら必ず演奏したことがあるというスタンダードでRichardのフィドルとボーカルのからみがかっこいい。11曲目も、誰でも聞いたことはあるだろうBLUEGRASSのスタンダードをロックのリズムに乗せて演奏。ダブルストップを中心とした彼の壮絶なプレイを聞くことができる。日本ではあまり知られていないがアメリカでは高い評価を得ているアルバムだ。 |

|

|

DIXIE DREGS/WHAT IF(1978年) 70年代後半から活動するこのバンド、現DEEP PURPLEのギターリストStieve Morseをリーダーに、key,dr,bそしてヴァイオリンの5人編成。ロックンロール、ハードロック、ブルース、ジャズ、ブルーグラスその他さまざまなジャンルの音楽の要素を融合した超絶インストがとにかくかっこいい。フュージョンというにはドラマチックな楽曲、ハードロック色の強いギター、オルガンなどをメインにしたアナログ感のあるキーボードが特徴的、その音楽性はまさにプログレッシブだ。ヴァイオリンもクラシカルかと思えばカントリー、ブルーグラス調にと変幻自在、この存在感をアピールしている。 |

|

|

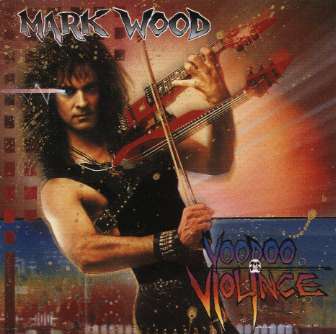

Mark Wood/Voodoo Violince(1991年) 世界で唯一無比のヘビメタヴァイオリンニストとして一部で知られるMark Woodのファーストアルバム。彼自身が作ったフレット付きのエレクトリックバイオリンにb,drという編成でギターレスとは思えぬ熱い演奏を聞かせる。その音はヘビメタというよりアメリカ的な陽気でファンキーなハードロックインスト(1曲のみ女性ボーカルによるバラード)。スピーディな曲から横乗り、ダンサブルな曲まで展開の多いその楽曲群の音楽性は多彩で、楽曲そのものに十分魅力を感じるものだ。そのあたりはジュリアードに在籍し、映画音楽なども多数手がけているだけに音楽性の確かさを感じさせる。ジャケットやヘビメタヴァイオリンという見かけから色物視されがちだが、なかなか大したものである。 |

|

|

Sanctuary/Sanctuary(2001年) 良くも悪くもインパクトの強いヘビメタヴァイオリンニストMark Woodと女性ボーカルによるプロジェクトSanctuaryのアルバム。 他の楽器は曲ごとにことなるところを見るとセッションメンバーのようだ。曲は殆ど2人による競作。彼のソロ作がヘビーメタル嗜好を もろに出しているのに対し、このアルバムではそういったカラーは薄い。女性ボーカルはコーラスのみの曲も多くインストがメイン。 曲によってはエスニック色、クラシック色なども取り込んだ、より幅の広いロックサウンドにおいてエレクトリックヴァイオリンは 多彩な音色、奏法でゴージャスに曲を盛り上げている。Sagradなどに通じるおおらかなプログレッシブシンフォニックサウンドといった 印象。ヴァイオリンの線の太さ、表現力という点では、こちらの方がより魅力的にも感じられる。Vanessa Meaを思わせる曲も。 色物ではない充実した内容なので音楽的な意外性はないがロック系ヴァイオリンが好きなら一聴を。それにしてもジャケットの センスだけは・・・。 |

|

|

Lili Haydn/Lili(1997年) 女性ボーカル兼ヴァイオリンニストのソロ。ケイトブッシュ的ボーカルと重いリズムにのり、実はグランジの要素が相当見られるダークで耽美的な楽曲、そして全編で奏でられるクラッシックのテクニックを持ちながら宗教的で沈鬱なヴァイオリン、これは相当癖のあるロックミュージックだ。楽曲は全編メランコリックながら様々な顔を見せる。その音楽的力量は相当高い。個人的には初めて聴いた時には拒否反応を持ったものの、じっくり聞き込むとその複雑な曲展開を持ちながら実は十分にポップで時に美しい音楽は極めて魅力的だ。真に革新的バイオリンロック。その才能はもっと高く評価されていい。 |

|

|

Lili Haydn/LIGHT BLUE SUN(2003年) 前作から6年置いての新作はニューヨークアンダーグラウンドの名プロデューサーとして知られるBill Laswellと彼女自身の共同プロデュースによる作品。Bill Laswellについては彼のバンドMaterialの諸作ぐいらいしか知らないのだが、ここでは、それらで聴かれるようなエスニックなアンビエントダブと呼ぶべき雰囲気がアルバム全体を支配している。彼女のボーカルやヴァイオリンもそんな音楽世界の要素として機能している。リズムが打ち込み中心ということで前作にあったロック色は当然希薄、メランコリックな雰囲気も後退し、耽美的な色彩が強くなった。インスト中心ということでヴァイオリンは前作よりも前面に出て活躍。アルバムとしてのトータリティ、完成度は高いので気になるなら一聴を。 |

|

|

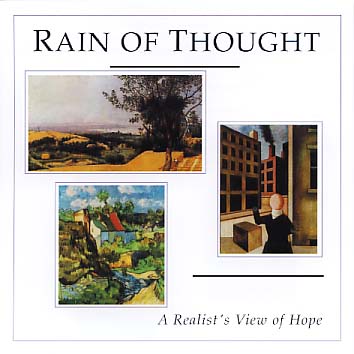

RAIN OF THOUGHT/A Realist's View of Hope(2000年) 詳細はわからないがアメリカのバンドでメンバー編成は、ヴァイオリン、ギター兼ベース兼シンセ、ドラムの3人。その音楽性は複雑に構築されたジャズロック、日本で言えばPONなどに近く、変拍子の切り替えしが次々と続き変幻自在に楽曲が変化していく。こう書くときわめて変態度の高い音楽が想像されるが、クリアトーンで粒たちのいいギター、クラシカルで美しい音色を聞かせるバイオリン、細かいシンバルワークでたくみに表情をつけるドラム、これらによって作られる世界は印象派タッチの絵画のようなみずみずしさを感じさせるものである。 |

|

|

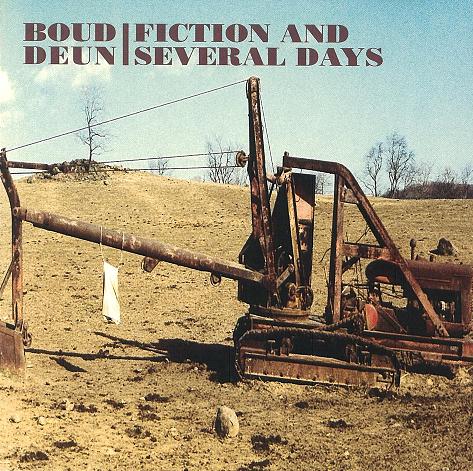

Boud Deun/FICTION AND SEVERAL DAYS(1995年) アメリカのジャズロックバンドの1stアルバム。ギター、ベース、ドラムにエレクトリックバイオリンという編成で全編インスト。そのサウンドは一言でいうとジャズロックということになるのだが、印象としてはMahavishnu Orchestraより軽く、変拍子ながらノリの良いサウンド、曲によっては3期King Crimsonをアップテンポにジャズロック化したという印象を受ける。基本的にきっちりと作編曲された楽曲が並びアドリブよりもユニゾン、アンサンブルで聴かせるタイプ。ヴァイオリンが全面に出て活躍しているのが特徴で、変拍子リフをギターとユニゾンする様は今となっては決して新鮮味のあるものではないが素直にかっこいい。多少散漫な気味もあるが緩急のある展開も見事で飽きさせない。ヴァイオリンが活躍するジャズロックとしてはなかなかの完成度。是非他のアルバムも聴いてみたい。 |

|

|

Yellowcard/OCEAN AVENUE(2003年) アメリカはフロリダ出身、ヴァイオリン入りパンクという異色のバンドのメジャーデビュー作。編成はg兼vo、vil兼vo、b、drの4人組。 正直パンクという触れ込みに身構えたのだが、いざ聴いてみるとキャッチーでメロウなメロディが心地よいギターポップという印象。 ヴァイオリンもそのメロディに溶け込んで、ノイジーなギターと好対照となっていて非常に魅力的。期待以上にこちら向きのアルバムに なっている。曲も粒ぞろいなので迷ったら聴いてみましょう。それにしてもライブだとおそらくヴァイオリンの音は聴こえないんだろう なあ、っていう気もまたしますが、さてどうでしょうか? |

topに戻る