THE Flock/THE Flock(1969年)

Jerry Goodmanの参加していたことで有名なアメリカのロックバンド。g兼リードボーカル、ヴァイオリン、b、drに

ホーンセクション3人という大編成で、普通これだけの大所帯になるとヴァイオリンという楽器は陰に隠れてしまうものだが、

これがメイン楽器として大活躍している。1曲目のエレキギターとバイオリンによるジプシー風の小品はともかく、

ブラスの躍動するソウルフルなボーカルナンバーの2曲目でもギターとのユニゾンによるリフからソロパートまで大活躍。

ユーライアヒープを彷彿させるコーラスもかっこいい。他の曲もノリノリのボーカルからいきなりクラシカルな展開になり、

さらにブルージーなサックスが絡んだりと高密度。ラストの曲では見事にバイオリンでブルースしたりする。このバンドならではの

オリジナリティが見事な名作。

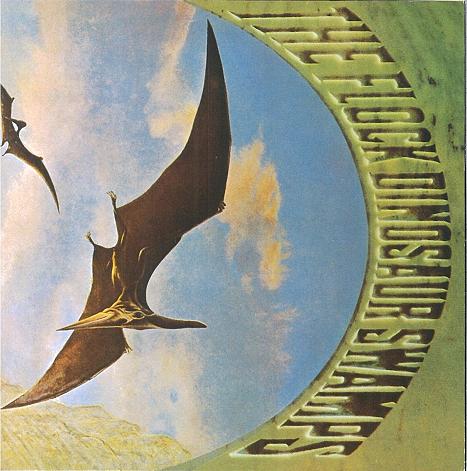

The Flock/Dinosaur Swamps(1971年)

ヴァイオリンのJerry Goodmanが参加したThe Flockの2ndアルバムである本作は、恐竜時代をテーマにしたコンセプトアルバム。1stがどちらかというとイギリス産ブルースロックに近いサウンドだったのに対し、この2ndは、ブルースやソウル、ゴスペル、カントリーなどのアメリカン・ルーツの音楽が混ざり合った所謂スワンプロックサウンドをベースにして、プログレッシブに発展させたサウンドとなっている。この一見プログレとは無縁なカントリーなどのサウンドとプログレとのブレンド加減は絶妙。たとえば3曲目「Horschneyer's Island」では、壮大なブラスサウンドのオープニングから叙情的なヴァイオリン、一転4ビートでジャズ的なアドリブ、そしてゴスペル、フォークルーツのコーラスハーモニーとさまざまな要素が劇的な展開をみせる。ヴァイオリンの活躍度では前作の方が上だが、音楽的完成度では本作。残念ながらこれをさいごにJerry Goodmanは脱退する。

Mahavishnu Orchestra/Inner Mounting Flame(1971年)

ギターリストJohn McLaughlinが、Miles Davis band参加後に結成し、センセーションを引き起こしたMahavishnu

Orchestra。特に評価が高いのが第1期と呼ばれる編成。ドラムにBilly Cobham、ベースにRick

Laird、キーボードにJan Hammer、ヴァイオリンにJerry Goodmanというメンバーで、ジャズをベースにしながらも変拍子やインド音楽のスケール、ロックのリズムを取り入れたその音楽性は、フュージョンの幕開けとして高い評価を獲得、プログレッシブロックなどに大きな影響を与えた。この1stは、直前にMcLaughlinが参加したTony

Williams' Life Time「Emergency!」に近い、スタジオライブ一発録音的なラウドでアグレッシブなサウンド。Billy

Cobhamのパワフルにたたきまくるドラムをバックに、彼のディストーション利かせまくりの骨太なギターとJerry

Goodmanのヒステリックなバイオリンが変拍子リフ上でユニゾンしソロを取り合う。とにかくハードロック張りにヘビーなサウンド、激しく熱い演奏が圧巻の歴史的アルバム。

Mahavishmu Orchestra/Birds of Fire(1973年)

前作以上の名盤として誉れの高い2ndアルバム。前作のアグレッシブさおどろおどろしさはそのままに、スタジオライブ的な荒さは抑え目に、より構築的となった印象。前作がリフを中心としたジャムセッション的な印象があったのに対し、楽曲の幅も広がり静と動のメリハリがつき、崇高さも感じさせる傑作となった。Jerry

Goodmanのテクニカルなヴァイオリンは、アルバム前半部では複雑なリフでのギターとのユニゾンが中心で、楽曲の荘厳さ、重厚さを高めている。1曲目のエレクトリックでのおどろおどろしい変拍子リフなどがそう。同じ変拍子リフでも6曲目ではアコースティックヴァイオリンを使用、より楽曲の荘厳さを際立たせている。もちろんリフだけでなく、7曲目でのギターとのバトルや9曲目でのクラシカルなソロなどもすばらしい。ともかくもJerry

Goodmanの名前を全世界に知らしめた傑作。

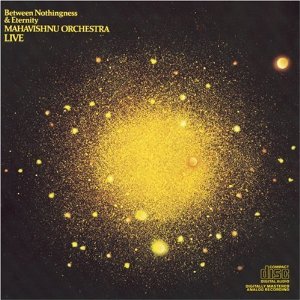

Mahavishnu Orchestra/Between Nothingness & Eternity(1973年)

第1期Mahavishnu Orchestraの最終作であり唯一のライブアルバム。A面2曲、B面1曲で、新曲のみ3曲という構成(この3曲は後に「The Lost Trident Session」としてスタジオ版が発掘されることになる)。スタジオ録音で満足のいく形にならなかったことから、ライブ盤として発表されたという経緯からわかるように、ここでの演奏はひたすらラウドでアグレッシブ。若干音質は粗いが、そんなことは気にならないほどにテンションの高い激しい演奏はとにかくすばらしい。Jerry Goodmanのヴァイオリンもひたすら激しい演奏。とくに1曲目後半でのヘビーなギターリフをバックにささくれた音色で弾きまくるソロや3曲目などでの高速での変拍子リフユニゾンなど圧巻。ずっと激しい演奏が続くためアルバムとしてのメリハリは若干欠けるが、とにかく聴き所満載のライブ盤だ。ただしこれを最後にMcLaughlinとほかのメンバーとの関係が悪化しバンドは解散。McLaughlinはメンバーを一新、Jean-Luc Pontyらを迎えて第2期Mahavishnu Orchestraを結成する。

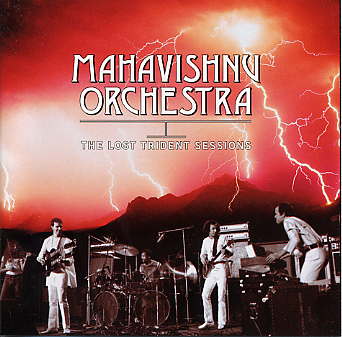

MAHAVISHNU ORCHESTRA/

THE LOST TRIDENT SESSION(1973年録音・99年発表)

ギターリストJohn McLaughlin率いるマハビシュヌオーケストラが傑作「火の鳥」発表後、サードアルバムとして録音しながらお蔵入りとなっていたセッションが99年突如発売されたもの。当時のMcLaughlinとほかのメンバーとの関係が悪化、その混乱の中、オーバーダブをするべきかどうかなど意見が割れ放置されていたマスターテープが近年見つかり発表されたとのこと。前作がMcLaughlinの曲のみだったのに対し、このアルバムではバンドメンバーが曲を持ち寄っていて、ヴァイオリンのJerry Goodmanも泣きのメロディが光る1曲を提供している。全体に2作目の延長線上にあるジャズロック。確かに前2作に比べるとテンション的に落ちる部分もあるが、それでも当時発表されていてもおかしくない完成度の高い作品になっている。バンドはこの後、このアルバムにも収録されている3曲を収録したライブアルバムを発表してこの年の暮れで解散した。

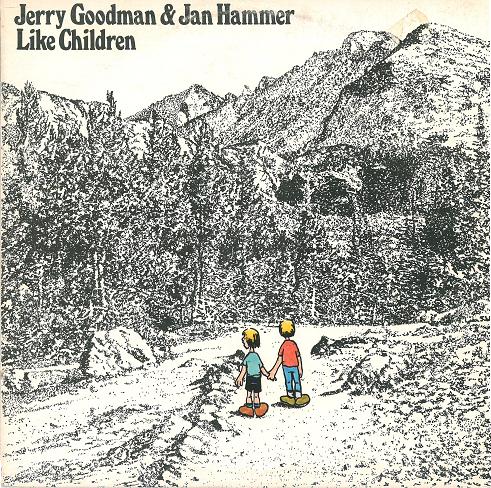

Jerry Goodman & Jan Hammer/LIKE CHILDREN(1975年)

Mahavishnu Orchestra解散後、キーボードのJan HammerとヴァイオリンのJerry Goodmanが連名で発表したアルバム。 Jan Hammerがベース、ドラムJerry Goodmanがエレキギターと2人だけですべての楽器を担当してバンドサウンドを作り上げている。 音はMahavishnuをリラックスさせてアメリカンロック化した感じといったところ。1曲目におけるロックな掛け声、 中盤の叙情性皆無なストリングスセクションなど、まさにアメリカンなからっとしたサウンドがこのアルバムを 象徴しているといえる。楽曲は多彩だし出来が悪いわけではないのだが、Mahavishnuの緊張感やヴァイオリン中心の 叙情的サウンドを期待するとすかされるので注意。とはいえ、この後のGoodmanのソロ作品がスペーシーなニューエイジ インスト路線になってしまうことを考えると、このアルバムで聴かれるヴァイオリンのロック的な弾きまくりは貴重だし、 これが当時一番皆に期待されたサウンドだったのだろう。

Jerry Goodman/ON THE FUTURE OF FREEDOM(1985年)

マハビシュヌオーケストラ解散後、Jan HammerとのDuoの後10年近い沈黙を破って、プライベートミュージック第1回 新譜として発表された1stソロアルバム。key,G,B,Drというバンド編成ながらレーベルカラーに近い、 瞑想的なニューエイジインストミュージックだ。 音の質感などはシンセの使用などもありPontyの80年代諸作に近いが、リズムをシンプルにしてよりニューエイジよりにしたというところ。 ベースにあるのはロックなのだろうがエレクトリックヴァイオリンとシンセサイザーをメインとしたおだやかでシンフォニックな楽曲群は、 ジャケットどおりの美しさを感じさせる。特にエレクトリックヴァイオリンが 泣きのソロを聴かせる神秘的で叙情的なオープニングナンバー(邦題「未来飛行」)や、 このアルバムでは唯一エレクトリックながらクラシカルに弾きまくるラスト曲「Sara’s Lullaby」などは 素晴らしい。中盤曲がキャッチーさという意味で若干弱く、単調なドラムなどリズムアレンジの弱さも気になるが 完成度は高い。後の2作も同系統ではあるが、曲のよさという点でこのアルバムが一番薦められる。 Mahavishnu Orchestraの印象でテクニカルジャズロックを期待すると壮絶にすかされるが、 プログレファン、特にシンフォニック系のファンは十分満足できるだろう。

Jerry Goodman/ARIEL(1987年)

Flock、マハビシュヌオーケストラと活動するヴァイオリンニストのプライベートミュージックから発表された 2枚目のソロアルバム。基本的に前作「ON THE FUTURE OF FREEDOM」と同路線、エレクトリックヴァイオリンの音色を 響かせるニューエイジインストアルバム。楽曲はメロディアスで、リズム的にはジャズっぽさはなくシンプルなロック系の音。 ただ前作からドラマーが交代しリズム面の弱さは若干改善された。 一方で、きわめて叙情的な雰囲気にもかかわらず、メロディそのものにストレートな聴きやすさが少なく、 妙に複雑なメロディは聞き流すには中途半端、 アレンジ自体は前作より多彩になっているのだが、楽曲そのものという面では前作より後退しているように思う。 メランコリックな1曲目のような印象的なメロディがもっとあれば。 また「Rockers」という曲などで顕著だが、現代の耳で聴くと80年代風デジタルサウンドが鼻につく感じもする。 ヴァイオリンの音色についてはエレクトリックながらきれいな音とエッジのたった音を使い分けて 好印象。そういったサウンド面では前作よりもこなれているのだが、その分もう少しキャッチーなメロディが欲しい。

Jerry Goodman/It's Alive(1988年)

Flock、マハビシュヌオーケストラとロック、ジャズを問わぬ経歴を持つ彼の、ソロ名義でのライブアルバム。 編成は彼のエレクトリックヴァイオリンにkey×2、g、dr、b。 収録曲はCD完全版では1stから2曲、2ndから4曲、新曲3曲になぜか「ペリーメイスンのテーマ」 (LPは1st1曲、2nd2曲、新曲3曲、「ペリーメイスン」)。 基本的には1st、2ndと同じ作風で、ライブとは思えない演奏力でアルバムの雰囲気を忠実に再現している。 まあ元の楽曲自体がテクニックの応酬というよりアンサンブルで聞かせるものということもあってか、 既発アルバム収録曲は若干熱さを感じさせるもののライブによるオリジナルとの差異はほとんど感じられず、 結果としてライブの必然性については疑問が残る内容となっている。 ただし新曲を中心としたLPの曲順なら、ノリよく盛り上がる「Heart's Highway」からのスタートとなるので また違った印象。その点、CD盤では曲順や2nd曲を多数収録しすぎたことがあだになっているところもある。 そうは言っても、せっかくライブ盤なんだからもっともっと激しく、アレンジも変えていけばいいのにというのが 総じた印象。

Jerry Goodman・Steve Smith・Howard Levy・Oteil Burbridge

/The Stranger's Hand(2000年)

ジャンルを問わず活躍するドラマーSteve Smithを中心にヴァイオリン、ハーモニカ兼キーボード、ベースという強者4人編成によるジャズロックアルバム。チョッパーを多用したベースはもろフュージョンっぽいのだが、楽曲について言えば前半はわりとキャッチーでこみかるなサウンドでフュージョンというよりジャズロック・ロックインストという表現の方がしっくりくる。ただ後半に行くにつれもろフュージョンな曲やジャズサウンドが増えてきて9曲目などもろジャズ。ともかく風変わりな4人編成ながら音楽性は多彩。ギターレスのためヴァイオリンがディストーションを効かせたエッジのたったサウンドを聞かせる一方、メロウな音色で叙情的なパートをになっていて、この人のヴァイオリンニストとしての幅の広さを感じさせる。特にラスト曲など、スローなそろでのクラシカルな雰囲気から一気にギターかと見まがうエッジのたったエレクトリックヴァイオリンを聞かせ、またクラシカルな早弾きへ転じるなど変幻自在の演奏でまさに圧巻。またヴァイオリンの一方でハーモニカが全面に出て活躍し、個性的なサウンド作りに貢献している。全体にジャムセッション色が強く深みはないがクオリティは高い。