久しぶりに4枚のアルバムを追加しました(2016.2.3)

|

|

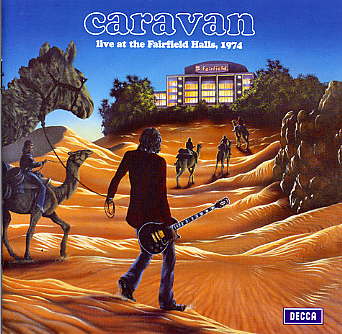

CARAVAN/Live at The Fairfield Halls,1974(1974年録音) イギリスのベテランプログレッシブロックバンドCaravan。ジャズロックとシンフォニックロックの間をいく彼らの魅力は、 プログレでくくってしまうにはもったいないポップで暖かい素敵な楽曲たちにあるのは定評のあるところだが、 プログレ系だけに、ジャズロック的な楽器同士のインタープレイもやはり聴き所だ。そしてそれは スタジオアルバムよりもライブアルバムで魅力を発揮している。このライブアルバムは傑作アルバム「夜ごと太る女のために」発表後の バンド第二の最盛期を迎えた時期のもので、「夜ごと〜」から参加したGeffry Richardsonが全編でヴィオラの音色を聞かせ、 スタジオ盤以上の大活躍をしている。選曲はこの時期のベストと言える内容で、特に「For Richard」や「Love in Your Eyes」など、 彼の参加以前に作られた名大曲でも、叙情的なメロディラインからアグレッシブなソロにと活躍し、オリジナル以上のできばえとなっている。 Caravanのライブ盤は多数発表されているが、このアルバムが最高と言ってまちがいないと思う。 Geffryはペンギンカフェオーケストラなどにも参加。現在は再結成したCaravanで再び活躍している。 |

|

|

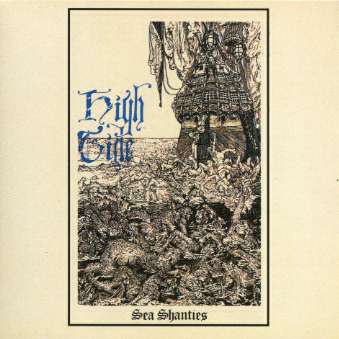

HIGH TIDE/SEA SHANTIES(1969年) イギリス60年代末期に活動したサイケデリックロックバンド。編成はG兼Voをリーダーにヴァイオリン、b、drという編成。ブルースをベースにしたヘビーなディストーションギターをメインにBlack Sabbath顔負けのヘビーロックを聞かせる。VOはアーサーブラウン的な大仰なものでそのあたりも時代を感じさせる。そんな中Simon Houseのバイオリンはギターと対を張るリード楽器として全編にフュチャーされている。そのエレクトリックバイオリンの音色はヒステリックで色気や響きはない骨太なものだが、意外とテクニカルだ。3曲目などでは叙情的な色合いもになっている。彼はこのあとホークウィンドに参加した。 |

|

|

HAWKWIND/HALL OF THE MOUNTAIN GRILL(1974年) イギリスのサイケデリックロックの雄ホークウィンドにヴァイオリンニスト兼キーボーディストとしてSimon Houseが参加後1枚目の アルバム。彼らのストレートなロックにHouseのキーボードとバイオリンがスペーシーな味付けをほどこしている。実は90年代の 再編ライブでは彼が全編ヴァイオリンを弾いていたのを見て期待したのだが、このアルバムでヴァイオリンが聴けるのはわずか数曲で メインはキーボード。High Tideで聴けたヘビーなヴァイオリンはほとんど聴けず、柔らかい音色でのエレクトリックヴァイオリンが 重音を刻むという感じなのでテクニカルなプレイを期待すると肩透かしだ。あくまでHawkwindを聴きたい人、サイケデリックロックを 聴きたい人向き。 |

|

|

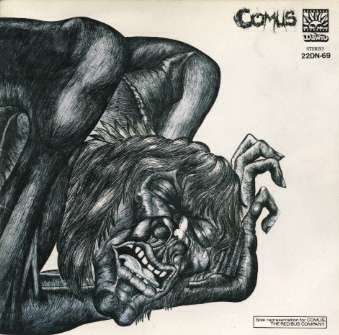

COMUS/FIRST UTTERANCE(1970年) 狂気のアコースティックユニットと呼称され70年代初頭にイギリスで活動したCOMUSは、アコースティック編成でありながら、サイケデリックな要素も取り入れた奇妙な音楽を展開するバンドだ。編成は女性Vo、perc、Bass、ac-g、ヴァイオリン、フルートでその演奏はテクニカルだがそれ以上に癖が強い。演劇的に誇張されたヒステリックな女性ボーカルとヴァイオリンがその不安定感を強調する。ヴァイオリンはクラシックよりもジプシー風の感じが強く、演奏技術は高いが、艶、色気はなく陰鬱だ。クオリティは高いが一般受けするような感じではなく、この後もう1枚発表後解散した。 |

|

|

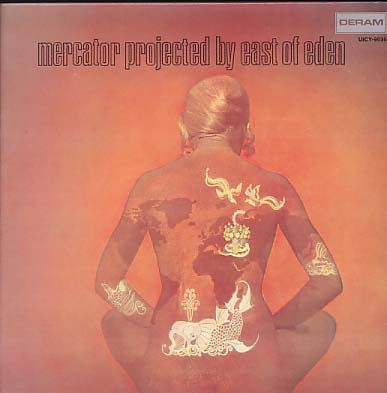

EAST OF EDEN/Mercator Projected(1969年) イギリスのサイケデリックバンドのデビューアルバム。E-violin兼フルート、SAX兼オルガン、ギター、ベース、ドラムの5人編成でロックやジャズ、民族音楽などをごちゃ混ぜにしたサイケデリックな音楽を展開する。各曲とも60年代を感じさせるボーカルでスタートしつつ、ジャズ的なインタープレイへと続いていく。どたばたとしたリズム隊とサイケなバイオリン、エキゾチックなフルートが印象的だ。ヴァイオリン的には、バッキング、ソロと活躍する6曲目がお奨め。やはり60年代だけに音の古さはいかんともしがたいが、音楽的には充実した内容となっている。セカンドではさらにジャズ色を増して混沌としたサウンドが展開される。 |

|

|

EAST OF EDEN/SNAFU(1972年) 70年代初頭のブリティッシュロックバンド。これはなんと言ったらいいのか?いきなりサイケデリックだったり、 ジャズロックだったり、アラビア音楽だったり、アイリッシュなジグだったり。様々な音楽要素がまぜこぜにされつつ、決して洗練されることのないその音はまさに 70年代初期のサウンド。胡散臭さ、いい加減さは初期GONGのそれに近い印象を受ける。まあ音自体は古いがそれでもなかなか楽しめるアルバムだ。ヴァイオリン奏者は フルートも兼任しており、ギターとのユニゾン、そしてソロと活躍しているが、楽曲同様その音楽的出自はいまいち掴めない。下手うまな感じだが、これはなかなか テクニックのある人だと思う。 |

|

|

STRINGS DRIVEN THING/THE MACHINE THAT CRIED(1973年) 後にプログレッシブロックバンドVDGGやPeter Hamilのソロで活躍するGraham Smithが参加したフォークロックバンドの3枚目がこれ。元々アダムス夫妻による叙情的なフォークロックバンドだったが、Graham Smithの参加とともにダークなヘビーさが加味されるようになった。1曲目から不安感を誘うヴァイオリンのリフレインをイントロにしたダークなフォークロックで絶叫調のボーカルを聞かせる。一方で2曲目などで聴かれる暖かいフォークサウンドもあり、バンド内の方向性の違いが伺われる。ヴァイオリンの音色は全体的にヘビーで暗いが6曲目などフォーク調の曲では美しい音色を聞かせている。このアルバムを最後にアダムス夫妻は脱退、以後の主導権はGraham Smithが握り2枚のアルバムを発表している。 |

|

|

Van Der Graaf/The Quiet Zone/The Pleasure Dome(1977年) カリスマボーカリストPeter Hammill率いるイギリスのプログレッシブロックバンドVan Der Graaf Generatorが70年代後半にメンバーチェンジの末バンド名を短縮して発表したのが本作。前作まで参加していたSaxのDavid Jackson、KeyのHugh Bantonが脱退し、代わりにヴァイオリンで元Strings Driven ThingのGraham Smithが参加。全体にソリッドなサウンドになる一方でHammillのボーカルはより攻撃的に。そんな中ヴァイオリンはバンドの核として大活躍ざらついた音色で重音を刻んでスリリングなバッキングをしてみたり、ひたすら対旋律を刻んであおったり。特に1曲目Lizard Playはヴァイオリンによるバッキングの宝庫でねじくれたヴァイオリンの存在感はすばらしい。正直この薄い編成の中で、特段エフェクトに凝るわけでもなく、バンドのオリジナリティを高めるバッキングを行えるGraham Smithの腕前は大したものだと思う。彼は次作になるライブ盤「Vital」でも大活躍している。 |

|

|

ESPERANTO/LAST TANGO(1974年) ヴァイオリンニストRaymond Vincentをリーダーとする彼らはViolin奏者2名、Cello、キーボード、Dr,bという楽器編成によるオーケストレーションのロックへの導入を主眼とした異色のプログレバンドだ。最盛期には11人ものメンバーを有したそのサウンドは、ストリングスが世紀末風退廃を感じさせる独自な質感のものになっている。リズム隊がドタバタとし極めてロック色が強いこと、弦があくまでもストリングスセクションとしての役割にこだわっていること、などもあり編成の割にクラシック臭は感じられない。かといってボーカルがロック色のない甘いものということで、どうも焦点がぼけている印象がある。このアルバムは3枚目でラスト作。1曲目Eleanor Rigbyのカバーなどはかっこいいが、やはり全体的な大袈裟さケレン味が気になる。 |

|

|

Raymond Vincent/Metronomics(1972年) Peter Shinfieldがプロデュースしたことで知られる多国籍ロックオーケストラEsperantoのリーダーであるベルギー人のヴァイオリニストRaymond VincentがEsperanto結成前に制作したおそらく唯一のソロアルバム。内容はというと60年代風のサイケなポップロックものに映画音楽風のインストがさしはさまれるという感じ。ボーカルものについてはどたっとしたリズム隊にストリングスやチェンバロを重ねたフラワーな感じのバッキングに暑苦しい歌と、正直72年という年代を考慮しても古臭いが、4曲目や6曲目、10曲目など妙に耳に残る曲があったりするところがポイントか。インストはストリングスなどにのってヴァイオリンがメロディを奏でる感じだがロック色は皆無で、楽曲としてもいまいちひっかかりがない。というわけで正直ヴァイオリンという点で評価するところはあまりなく、B級サイケポップロックとして70年代ロックが好きな方が聴けばいいかなといったところだろう。 |

|

|

Headstone/Headstone(1975年) 70年代に活躍したイギリスのハードロックAtomic Roosterの後期メンバーだったギターリストのSteve Boltonが結成したのがこのHeadstone。ハードロックというには軽めでポップなハードポップロックとでもいう音楽性なのだが、ユニークなのはこの2ndではヴァイオリンが正式メンバーとして参加していること。グラムロックにも通じるボーカルの声質がまず軽い印象を与えるうえ演奏自体もゆるくキャッチ―なギターロック、そこにヴァイオリンがギターとユニゾンでリフを奏でていたり、間奏になるとフィドルタッチのささくれたヴァイオリンがソロをとりだしたりという感じで、なんとも言えないB級感を醸していて非常に味わい深い。ヴァイオリンはのちにEast of Edenに参加しソロアルバムも制作するJoe O’Donnell。派手に弾きまくるという感じではないが飄々とした演奏はなかなのもの。あまり注目されることのない作品ですが、個人的には大好きなアルバムだったりします。 |

|

|

Joe O’Donnell/Gaodhol’s Vision(1978年) HeadstoneやEast of Edenなど70年代前半のBritish Rockバンドへの参加が知られるアイルランドのヴァイオリンニストのソロアルバム。 内容はケルト風のメロディが全編に溢れる組曲形式の壮大なロックシンフォニー。オーケストラをバックにJoeのエレクトリック ヴァイオリンの弾くたおやかなアイリッシュメロディにフルートが絡む導入のあと、リズム隊やギターが参加して一気にロック化。 インストで熱いバトルになったりもするのだが、所謂ジャズロック調になる場面もありながらも、全体にジャズロックになりきれず ケルトくさいトラッドメロディを中心にしたロックインストという感じにあってしまうのが、よくも悪くもこのアルバムの独自性。 ずっとロックするかと思うとそうではなく、場面場面でオーケストラがさしはさまれアイルランドの壮大な自然をイメージするかの ように雰囲気を盛り上るのだが、この大仰なオーケストラから土臭いロックインストへと展開した時のギャップがよくも悪くも気になる。ただこういったテイストは ありそうでなかなかないので、オリジナリルとしての価値があるのは確か。またJoeのヴァイオリンは、エレクトリックでフィドル風の スタイルだが、テクニックは確かだ。 ちなみに友人ということでアイルランド出身の名ギターリストRory GallagherやAtomic RoosterのSteve Boltonなどが参加している。CDとレコードでジャケットが違うので注意。(左はCD盤) |

|

|

VIOLINSKI/No Cause for Alarm(1979年) ストリングスをフューチャーしたポップサウンドで世界的ヒットを飛ばしたイギリスのバンドElectric Light Orchestraにヴァイオリン奏者として参加したMik Kaminskiが結成したバンドVIOLINSKIの1stアルバム。音楽性としてはストリングスをフューチャーしたポップロック。ボーカルパートはあくまでいかにもこの時代という感じのポップスだが曲によってはインストパートではエレクトリックヴァイオリンが弾きまくりする場面もあったりするので意外とあなどれない。唯一のヒット曲という” Clog Dance”はトラッド風の親しみやすいメロディのポップインスト。この時代のポップなサウンドが嫌いでない方なら聴いてみてもいいかも。Violimskiはもう1枚のアルバムを発表して解散。Kaminskiは最近もELO関連のバンドで活動している。 |

|

|

Barbara Thompson’s Paraphernalia/Mother Earth(1982年) イギリスの女性サックスプレイヤーBarbara ThompsonをリーダーとするジャズロックバンドParaphernaliaの82年作。彼女の夫でありColloseum、Tempestなど名だたるジャズロックバンドのリーダーだったJohn Hisemanがドラムを担当、今作ではそれにベース、Key、Vlnという編成になっている。ヴァイオリンはたまたまドイツでツアー中に知り合ったというAnthony Aldridgeが本作のみ参加しているのだが主役かというくらいにフューチャーされ大活躍、クラシックやジャズっぽさを感じさせないざらついた質感の太みと切れのあるエレクトリックヴァイオリンは素晴らしく、1曲目からいきなりドップラー効果をサックスとツインで再現するというギミックから、サックスとのユニゾン、バトルと畳み掛ける演奏は圧巻。2曲目での重音を利かしたソロやラスト曲のジプシー風のソロも素晴らしく、テクニック、センスのよさともに本当に申し分がない。プログレッシブロックぽい適度にシンフォニックで浮遊感も感じさせる各楽曲の出来もよく、全員が一丸となった演奏自体もすばらしい。あまり話題にならないのか不思議なのだがブリティッシュジャズロックを代表する名盤と言っていいだろう。後期Soft Machineなどが好きな方は是非。 |

|

|

SOLSTICE/SILENT DANCE(1984年) ヴァイオリン入りのプログレッシブロックのデビュー作。ルネッサンスに似た女性ボーカルを中心に叙情的な楽曲を聞かせる。ヴァイオリンのフューチャー度は3作のスタジオアルバム中一番。特に4曲目のインストナンバー「Return of Spring」では全編でヴァイオリンが活躍してドラマチックな楽曲を盛り上げる。ヴァイオリンはクラシック系と推測されるが、クラシック臭は薄く、全編エレクトリックで伸びやかなソロをとっている。アルバムのクオリティ、ヴァイオリンのフューチャー度などで考えると、このアルバムが1番お奨め。バンドはメンバーチェンジを繰り返しながら活動を続けたが最近解散した。 |

|

|

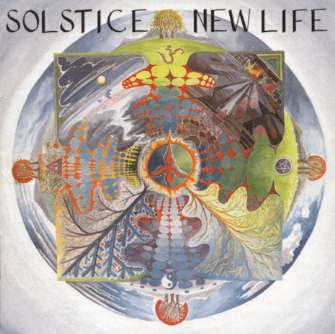

SOLSTICE/NEW LIFE(1995年) 80年代デビューのプログレッシブロックバンドの2作目。女性ボーカルにバイオリン兼キーボード、ギター、ベース、ドラムという編成。こういった編成だと大体バイオリンは付け足し程度になるのだが、このバンドではまさにメインリード楽器として大活躍。クリアトーンによるカッティング主体のギターをバックに、エレキバイオリンの透き通った音色で軽やかに弾きまくっている。楽曲はスローテンポの大曲とストレートなナンバーに大別される。大曲は目くるめく展開という感じでなくゆったりとした雰囲気で曲が進行していく感じ。個人的にはストレートなロックナンバーでの軽やかに舞うエレキヴァイオリンが心地よい。ロックとての重みには欠けるが、ヴァイオリン入りロックバンドとしてはなかなか高クオリティだ。 |

|

|

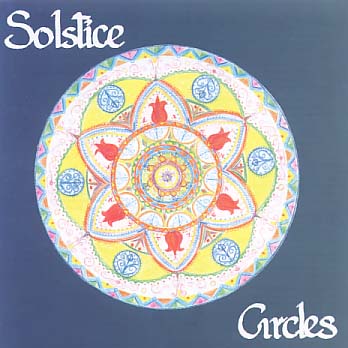

SOLSTICE/CIRCLES 彼らの3作目となる今作はドラムのメンバーチェンジにより前作で感じられたリズムの軽さは克服され、ロック色の濃い1枚に仕上がった。全体的な印象としてはギターがソロパートを中心に活躍、一方でヴァイオリンの出番は2ndに比べ多少減ってしまった感がある。楽曲は前作にも聴けたスローテンポのナンバーが中心。前半はギターを中心に展開していて特にヴァイオリンの存在感は希薄だが、後半4曲目以降になるとバッキングなどでその存在をアピールするようになる。そして6曲目ではドラマチックなボーカルナンバーで見事なヴァイオリンソロを聞かせてくれていて、この演奏はすばらしい。それにしてもアルバム全体として、もう少しヴァイオリンがメインになってくれたらうれしいのだが。 |

|

|

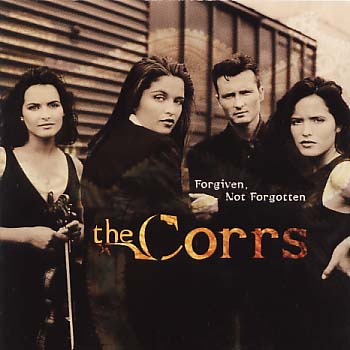

The Corrs/Forgiven,Not Forgotten(1995年) 女性3人と男性1人の4兄妹で結成されたこのバンドは、デビッドフォスターのプロデュースでこのアルバムでデビュー。アイリッシュとポップスを融合した音楽性でアメリカで人気を獲得。日本で来日公演をするほどの人気となった。中心となるメロディは今風のポップなロックだが、そこに間奏になるとフィドルが登場し、美しく音色を響かせる。これを違和感なく聴かせるバランス感覚がすばらしい。フィドルも、土臭さのなり透明感のある万人受けする音で、リールのロックアレンジなどもどこまでも軽やかで聴きやすい。近作ではアイリッシュの要素が減ってきてる印象があるが、このアルバムは絶妙。3姉妹の見た目も含め人気も当然のすばらしいバンドだ。 |

|

|

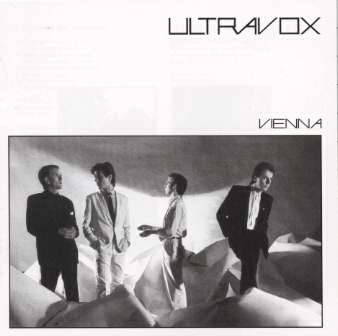

ULTRAVOX/VIENNA(1980年) 70年代末期から現在までメンバーチェンジをしながらも活動を続けるイギリスのニューウェイブバンド。当初はデカダンでゴシックなイメージだった彼らだが、メンバーが変わったこのアルバムからよりポップな音楽性へと変化した。キーボードのBilly Currieがヴァイオリン、ヴィオラも担当。オープニングのスピーディーなインスト曲などでなかなかテクニカルで幻惑的なソロを披露している。他の楽曲でもエレクトリックヴァイオリンの音色を聞くことができるが、彼らのスタイリッシュなイメージと近未来的無機質感を演出するためのSEとして以上の役割を果たしていないのは残念。 |

|

|

Anthony Aldridges Skaboosh!/Freetown(1988年) イギリスのヴァイオリン入りロックバンド。いわゆるカンタベリー系といわれるプログレッシブジャズロックのジャンルの人脈のバンドで、その筋の人達が参加しているのだが、聴かれる音楽はそういった系統とは異なるストレートなロックだ。リーダーのAnthonyのヴァイオリンはジャズフュージョン的なものブルース的なものではなくクラシック色も薄め。しかし決してテクニック的に優れたものではなく、音色的にもいわゆる優美なものでもないが、重音のリフを中心に若干かすれ気味に弾きまくるその演奏はなかなか聴かせるものがある。何とも言いがたいが、これはありそうでなかったヴァイオリンメインのロック。だみ声のボーカルが趣味をわけるのと、ジャケットがいまいちなのが何なんだが・・・ |