Curved Air/AIR CONDITIONING(1970年)

ヴァイオリン入りプログレとして名高いCurved Air。Sonja Kristina(Vo)、Darryl Way(Vln兼piano)、Francis Monkman(G兼Key)を中心とした5人編成で、SonjaのヴォーカルとWayのヴァイオリンを2大看板に華々しくデビュー。この1stは大半がボーカルナンバーで、また全アルバムの中で一番ヴァイオリンの活躍度が高い作品として人気が高いが、しかし全体を通してその看板から想像されるような優美な印象はない。それは2nd以後、キーボードをメイン楽器とするMonkmanがこのアルバムではほとんどギターに専念していて、彼の過度にファズを効かしたけたたましくヒステリックなギターが過剰な印象を与えること、それからまるで素人のようなドタバタと繊細さのかけらもなく鳴るドラムがよくも悪くもジャンクな色を添えていることによると思われる。評価としては時代がかったアートロックという表現が一番しっくりするかも。ヴァイオリンをフューチャーしたインスト「Vivaldi」にしてもバタバタとしたリズムやヴァイオリン自体にサイケな色彩を施したりと、当時の彼らは、クラシックの技術を流用しながらも、決して優美で上品な路線ではなかったことを物語っている。ちなみにWayのヴァイオリンの音は明らかにクラシックのものだが、この作品では乾いた感じのミックスにより攻撃的な独特の印象を感じさせるものになっている。

Curved Air/Second Album(1971年)

前作ではほぼギターに専念していたFrancis MonkmanがVCS3シンセサイザーを購入、ギターよりもシンセを演奏する場面が大幅に増えそれによって大幅にサウンドの質感が変わった2nd。前作にあった刺々しい攻撃性は薄れSonjaのボーカルを中心としたポップな楽曲を、多彩な音色のシンセを中心としたアンサンブルが盛り上げるという作風。ドラムは相変わらずセンスなくバタバタとした感じだが、全体のサウンドはずいぶんと丸みを帯びた印象だ。一方で前作ではギターのサウンドとの対比で存在感のあったヴァイオリンは今作ではキーボードと競合する形となってしまい、結果半数の曲では不参加と大幅に存在感を薄めている。「Young Mother」「Everdance」という本作を代表するポップな名曲にフューチャーされているのがせめてもの救い。ヴァイオリンの音色はエフェクトなどは全く効かせていないおそらく生の音で完全なクラシカルなものだ。ヴァイオリンを聴くと言う点ではいまいちなアルバムだが、サウンドのまとまりもよく適度にポップで個人的には好き。ラストのミステリアスな大曲「Piece Of Mind」などあまり話題にならないがなかなかの秀曲。

CURVED AIR/Phantasmagoria(1972年)

前作の構築性をさらに押し進めて作り込まれた作品となった3rd。全体的に前作の作風を踏襲しより繊細かつポップなサウンドに仕上げている。さらに数曲ではブラスやマリンバをゲストに迎え、それらの曲ではラウンジジャズ風のテイストを感じさせる。というわけでそれぞれの曲の完成度は高いのだが、全体に神経質な印象でまた若干の散漫さを感じさせる内容となった。Wayのヴァイオリンは前作同様あまり活躍の場は多くなく、しかもクラシカルな音色でお約束のように軽くソロを取るといった登場の仕方で、曲の根幹に関わるような形でフューチャーされることはほとんどないのが残念。唯一彼自身によるナンバー「Cheetah」はヴァイオリンを全面に出したインストだが、クラシカルな音色がダイナミズムを損ねていて中途半端な仕上がりになってしまった。逆に「Milinda」などは通り一遍のソロではあるが繊細なメロディにマッチしたクラシカルなソロが味わい深い。それにしても不思議なのは前作もそうだがWay自身の手による曲にヴァイオリンの出番のない曲が結構多いこと。彼自身は作曲者としての自分とプレイヤーとしての自分にどのような折り合いを付けていたのだろう?

Curved Air/Live(1974年録音・75年発表)

3rd発表後、Monkman,Wayと次々と脱退、Sonjaを中心に再編され「Air Cut」を発表したものの再度空中分解したCurved Airだったが、税金対策?のためMonkman、Way参加で再結成ツアーを行う。このアルバムはその時のライブ。1stから3曲、2ndから3曲、3rdから1曲とベストナンバーを並べたステージは圧巻。全体の質感としてはMonkmanがギターを弾いている場面が多いことや全体にラフでダイナミックな質感から1stに近い印象。それにしても一番インパクトが強いのは、スタジオでは全体に繊細なボーカルを聴かせていたSonjaが全編しわがれ声でシャウトしていること。正直好みを分けるが、それがスタジオとは異なるライブ感をより強めている。ヴァイオリンは7曲中5曲で活躍。Wolf参加後ということもあって、よりダイナミズムを増し、太身のある音色がなかなかに心地よい。特に魅力的なのは「Young Mother」と「Vivaldi」。「Yougn Mother」での朗々と歌うソロ、そしてVivaldiでのお約束のバロックなフレーズからポパイのテーマで知られるトラッド「Sailor's Hornpipe」のソロパフォーマンスで会場を沸かせる展開は何とも楽しい。ヴァイオリンロックという観点ではCurved Airの作品の中でこのアルバムが一番楽しめると思う。

Curved Air/Midnight Wire(1975年)

再結成ライブの後、SonjaとWayは、新たにギターにMick Jacques、ドラムにStewart Copelandを迎えてバンドを再編し今作を発表した。 サウンドは初期3作とは大きく変り、1曲目のブルースナンバーを筆頭に、ギターを大きくフューチャーした横ノリ感のあるアメリカンロック的なもの。この変化の理由としては、Monkmanの不在で実験的サウンド志向がなくなったことに加え「Air Cut」あたりから顕在化し「Live」で表面に出たSonjaのロックボーカル志向があげられるだろうが、それと同時に、Wolfで自らの力量からインスト路線に限界を感じたWayが、ボーカルを主体としたロックサウンドという路線でピアノとヴァイオリンで適度に楽曲を彩るとともにコンポーサーとして力量を発揮するという道を選んだためではないかと想像される。このサウンド変化は一般には不評だが、骨太なサウンドと楽曲の出来は悪くない。またヴァイオリンも前期の線の細い感じからWolf時代に近いざらついた音色の芯のあるタッチが結構ここちよく「The Fool」などでのルーズなフィドルタッチのプレイやWolfを思わせるインスト「Pipe Of Dreams」などはなかなかの聴き応えだ。

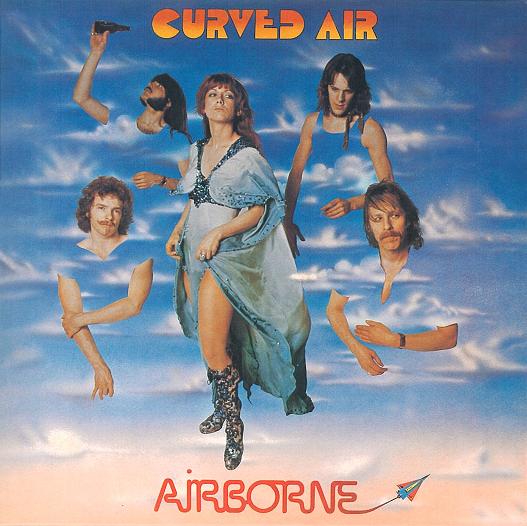

Curved Air/Airborne(1976年)

再編後の2作目にして最終作。前作の泥臭いサウンドから若干の軌道修正により全体に洗練されたアメリカチャート向けサウンドになった。曲によっては本当に西海岸風AORのようなサウンドだったりする。「Juno」「Moonshine」という2曲だけがプログレ風。その2曲ではヴァイオリンもそれなりに活躍していてまあまあの聴き応え。特にMoonshineの後半でのざらついたエレクトリックな音色でのアグレッシブなソロなどは初期作に比べて格段の進歩であるが、メロディそのものがそれほど魅力的でないため、期待ほどに印象に残らなかったりするのが残念。一方ヴァイオリンという観点で見るとカントリーロック調の「Heaven」でのエフェクトを効かせたフィドル風ソロや「Hot And Bothered」でのブルースっぽい粘っこいソロなど多彩なプレイが聴け、これがあのクラシック一辺倒の不器用なWayかと驚かされる。そういう彼の多彩なヴァイオリンプレイを聴けると言う点では意外に聞き所が多い作品。ただ全体にこれという印象的なメロディに乏しい点が難点か。

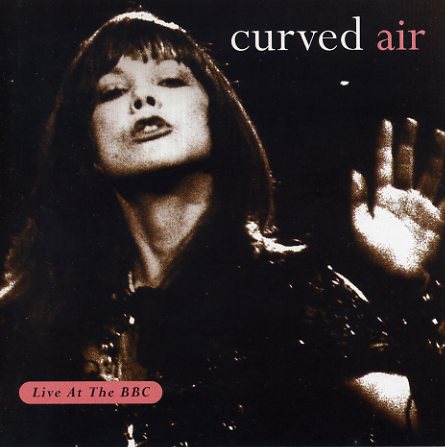

Curved Air/Live at The BBC(1970~76年)

イギリス国営放送(BBC)で放送されたライブ音源をコンピレーションしたのが本作。時期は再初期の70年が3曲(これのみモノラル)、71年が5曲、そして最後期の76年が5曲。年代が初期と後期に偏っているが通して聴いても違和感はない。というのもライブということでスタジオ作のような繊細な面はなく、全体にアグレッシブなため。個人的にはライブバンドとしての彼らの方が好きなので非常に聴き応えがあり、その一方でSonjaのボーカルが「Live」ほどシャウトしていないのでそういう点でもほどよい感じ。収録曲では「Vivaldi」や「Propositions」といった代表曲が中心だが、まだアレンジが固まっていない「Young Mother」の初期バージョン(シンセ暴れまくり)や、アルバム未収録の「Thinking On The Floor」「Stark Naked」の2曲が注目。特にアルバム未収の2曲はともにアップテンポナンバーでヴァイオリンが活躍。後者は客入りのライブ演奏で音質、演奏とも素晴らしい。ファンならこの2曲のためだけでも買う価値はある。

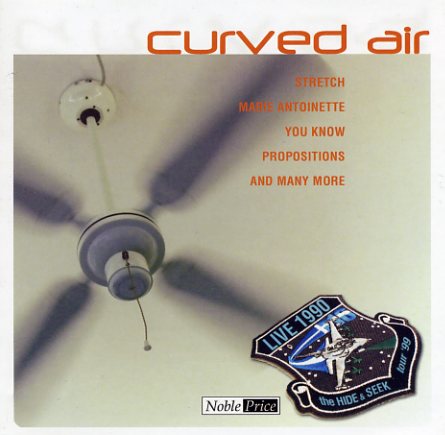

Curved Air/Live90(1990年)

1990年一時的に再結成しロンドンで行なったライブを収録したライブアルバム。メンバーはSonja、Way、Monkman、Frorianというオリジナルメンバー。ということで選曲はすべて初期3枚からの代表曲。10数年のブランクということで、「Propositions」や「Back

Street Luv」などは往年に比べてテンポがゆっくりになってしまっていて残念だが、全体としてはブランクを感じさせない好演といっていい出来。「Vivaldi」などは、音質のクリアさや技術の進歩によるエレクトリックヴァイオリンの音のよさもあって過去の音源と比べても一番の出来。一方、打ち込み主体でテクノっぽいアレンジの「Everdance」などはちょっと残念な内容。70年代全盛期の「Live」が曲数が少なかったのに対して、本作は初期3枚の代表曲がほぼ網羅されているという点なども評価できるが、やはり演奏面などトータルで見たい場合70年代全盛期の方が上か。

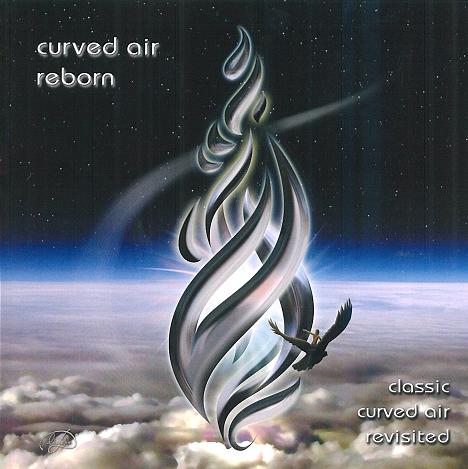

Curved Air/reborn(2008年)

2008年再々結成に伴って発表された新録音。ただし今回の再結成、Sonja、Way、FrorianはいるもののFrancis Monkmanは不参加。でそのメンバーによる本作だが、新譜とはいっても新曲は3曲だけで後は、70年代代表曲の再録音。その再録音だが、ヴァイオリンはいかにもストリングスという角のないミックスになっていてロック的ダイナミズムが完全に削がれている印象。全体としても音色はクリアになったがバンドとしての味がまったく感じられず正直、何のための再録音なのか?と疑問を感じざるをえない。Monkman不在でアバンギャルド性が完全に失われてしまったということなのだろうか?Curved Airの曲をSonjaがスタジオミュージシャンを使ってソロでカバーしましたと言われても納得してしまうような内容。新曲も「The Fury」のみヴァイオリンフューチャー度が高く、これのみおっと思わされるが、あとは普通のポップロック。正直、本作を聴くなら70年代の諸作を聴いたほうがいいです。

Darryl way's WOLF/CANIS LUPS(1973年)

キーボードを中心に繊細さとアレンジ重視に傾くCurved Airに居場所を失いつつあったDarryl Wayは、よりストレートな ロックを演奏するためにこのWolfを結成した。メンバーはギターにJohn Etheridge(後Soft Machine、Stephane Grappelli Band)、Bass兼 VoにDek Mseccar(後Caravan)、DrumにIan Mosley(後Trace、Marillion)と実力派ぞろい。おそらくWayとしてはCurved Air初期のギター対ヴァイオリンを中心としたダイナミックなロックサウンドを、より強力なリズム隊により再現するという意図があったと思われる。 ヴァイオリンの音色がAir3rdのクラシカルな音色からざらついた質感に変っているのも彼のアグレッシブなロック志向が伺える。 確かに専任のキーボーディストのいないこの編成はストレートなインタープレイ向きだろう。ただ世間的に評価の高いこのアルバムではあるがA面でのボーカル曲は味わい深いが いささか地味でバイオリンの出番も少ない。B面のインスト2曲はヴァイオリンを中心に楽器ごとのバトルが重視されていてダイナミックで はあるが、構築性という点で今一つ。ラストのバラード「MacDonald's Lament」はざらついた質感の鋭い音色で美しいメロディを奏でる ヴァイオリンが魅力的な名曲ではあるが、リズムやアレンジが弱い気もする。というわけで確かにブリティッシュロックの佳作ではあるが、 世評ほどの名盤ではないような気がする。

Darryl Way's Wolf/Saturation Point(1973年)

ダリルウェイ率いるウルフの2作目はボーカルナンバーが2曲しかないインスト重視のアルバムになった。1曲目は、派手なバイオリンのイントロからスピーディなギターとヴァイオリンがつっ走るこれぞバイオリンロックというかっこいい曲でお奨め。しかし他の曲は残念ながら、ギターを中心としたジャムという印象で、魅力的なメロディに乏しいこともありこれというほどの内容ではない。その上、どの楽曲でもサウンドが似たり寄ったりであるあたりもマイナス。そして一番問題なのは、このアルバムでDarryl Wayがほとんどアドリブソロを弾いていないという事実だ。このジャズロックインストという方向性でアドリブができないというのは正直、致命的である。1曲目ですら実はヴァイオリンのソロパートがないという事実がこれを証明している。今作のインスト路線は、前作でのボーカルの弱さと他のメンバーのテクニック志向によるのだろうが、インスト重視になればなるほどWayのクラシックあがりの限定された能力では対応できないことが露呈してしまっている。次作がボーカル入りの路線になったのもそれを踏まえると当然の結果だろう。

Darryl Way's Wolf/NIGHT MUSIC(1974年)

ダリルウェイ率いるWOLFの3作目でラスト作。Wayの意向により専属のボーカリストが加入し、前作のインスト中心の作風からボーカル中心に路線を変更、ダイナミックなナンバーが続く好作品となった。1曲目はストレートなボーカルからスタート、叙情的なDarrylのヴァイオリンを聴かせる中間部、そして各インストが交錯し盛り上げる後半部とメリハリの効いた展開が嬉しいダイナミックなボーカルナンバーでこれこそヴァイオリンロックとしてDarryl Wayが目指していた音楽ではないかという魅力的なナンバー。若干ファズを利かしたようなヴァイオリンのざらつい響きが心地よい。ほかのナンバーも小粒ながらもポップなナンバーが並び、それぞれに様々なスタイルのヴァイオリンソロがフューチャーされている。ただ、どの曲を聴いても唄バックではエレピなどでの地味なバッキング、間奏でヴァイオリンソロと、同じ展開が続き、いくらソロのスタイルをいろいろ変えてもおのずとパターンに限りがありそのあたりでバンドとしての限界を感じてしまうのも確かだ。事実、このアルバムでWolfは残念ながら解散、WayはCurved Airへと戻っていくことになる。

Darryl Way/CONCERTO FOR ELECTRIC VIOLIN(1978年)

Curved Air解散後に発表されたこのソロアルバムは完全なクラシックフォーマットでの協奏曲作品。Curved Airの同僚Francis Monkmanが全面協力し、エレクトリックバイオリン以外のストリングス、オーケストレーションをシンセサイザーで完全に再現している。2ndパートはWolf時代のMcdonalds' Lamentのメロディをモチーフにしたり、4thパートではWolf時代の同僚Ian Mosleyがドラムで参加したりという部分でロックファンにアピールする部分がまったくないわけではないが、基本的にはシンセで再現したオーケストラ作品なのでロックファンにはちょっと厳しいところだ。メロディ的にも2ndパート以外は一般にアピールするほどのキャッチーさに乏しい。しかし、かといってクラシックファンがこのアルバムを聞くとも思えず、正直マーケットの見えない困った作品である。

Darryl Way/UNDER THE SOFT(1991年)

久々のソロ名義作。Curved Air時代の同僚である元PoliceのStuart Copelandがドラムで参加、彼とギター以外はすべてWay自身の演奏だ。全曲インストで、映画のBGMのような壮大な雰囲気の楽曲をトータルで聞かせる作風。メロディよりも、オーケストレーションで聴かせるという感じで、あくまでもトータルなサウンドを優先させるためか、メインのメロディはギターにまかせて、ヴァイオリン自体はサブに回ることが多かったりするあたりは、プレイヤーとしてよりクラシック出身のコンポーサーとしてのこだわりか。リズムやサウンドは多彩だが全体的に幻想的で浮遊感の漂うサウンドで統一されていてなかなか心地よい。90年代ということで録音はクリアで全体的にモダンな雰囲気が漂うインスト作という点でDavid Crossの「Memos From Purgatory」に近い印象。ただ全体にメロディが弱い点が残念。ヴァイオリン自体はテクニカルなソロを聞かせるというものではないが、時に透明感のあるクラシカルな音色が幻想的に響き渡り楽曲を盛り上げる。Curved Air時代の代表曲Vivaldiを思わせるバロック調の楽曲にギターが絡む9曲目などは特に古いファンにはうれしいところだろう。

GONG/EXPRESSOⅡ(1978年)

フランスのプログレッシブロックバンドGONGは時期により異なる音楽性を持つややこしいバンドだが、この時期はドラマー Pierre Moerlenをリーダーに、マリンバ、ビブラホンなどリズム楽器奏者+ベースの4人という異色の編成で超絶ジャズロック インストルメンタルを繰り広げていた。このアルバムではリード楽器としてギターのAllan Holdsworth、Mick Taylorと並び ヴァイオリンでDarryl Wayが6曲中2曲にゲスト参加。ビブラホン、マリンバなどのリズミカルでかつリリカルなアンサンブルと ヴァイオリンの持続音の相性はことの他すばらしく、Darrylのヴァイオリンが時に幽玄に時に飄々と見事に切り込んでおり非常に 聴き応えのある演奏になっている。どこまでが書きソロでどこまでがアドリブかはわからないが、そういったことも気にならに充実 したプレイで彼の仕事としては最良のものと言える。次作Pierre Moerlen's GONG/Downwindでは彼に代わりDidier Lockwoodが3曲で参加。 こちらではより叙情的になった楽曲にメロディアスなヴァイオリンソロを響かせている。