Curved Air/AIRCUT(1973年)

イギリスのヴァイオリン入りプログレバンドCurved Airの4作目でありJobsonのデビュー作。CD化が待たれていたが2004年についに再発された。前作からヴァイオリニストとキーボードが脱退し、その代わりとして両方弾けるJobsonが17歳の若さで加入。それまではボーカルのトラッド風味と繊細なポップ性、それにクラシック出身者であるメンバーによる神経質なアレンジや実験性が持ち味だったが、今回、専任のギターリストが参加したことでよりストレートなロック色が加わり、一方で名曲「Metamorphosis」などJobsonのリリカルなピアノによってわかりやすいプログレ的構築感や幻想的な色あいが付加されプログレファンに人気の高い作品となった。ただしヴァイオリンが聴けるのは8曲中わずか3曲で、音色がいまいちで線の細さも気になる印象。その中でもヴァイオリンがかっこよく活躍するのは高速のカデンツァが魅力的な5曲目と、ロックナンバーに瞬間的に切り込んでくる6曲目で、そこでのヴァイオリン自体のセンスは悪くないが、アップテンポになった時のリズム隊のバタバタ具合はちょっといただけない。ヴァイオリン目当てで買うとなると若干物足りないのが正直なところか。

Curved Air/LOVE CHILD(1973年録音・90年)

「AIRCUT」時のメンバーによる未発表曲集。収録されているのは、AIRCUT発表後のセッションで録音されたがバンドの解体によって日の目を見なかった素材で、アルバムとしてまとめられたものではないので方向性はバラバラだが、個々の楽曲としてはきちんと作られていて完成度も高い。収録曲はボーカル曲が4曲、ギターをメインにしたブルースインスト1曲、Jobsonのキーボードソロ3曲で賞味30分強と少々少なめ。うち聴き所はボーカル曲で、プログレ的大げささや展開はないもののどれも美しいメロディを持ちきっちりとアレンジされたナンバー。ヴァイオリンは3曲でフューチャーされているが優雅でクラシカルなアレンジにあわせてストリングス的なバッキングに徹している。所謂エレクトリック的な音色を使ったり前作「Aircut」のようにソロを弾いたりといったアグレッシブなプレイは一切ないので過剰な期待は禁物。このアルバムに関してはみずみずしい女性ボーカルと上品な曲、それからピアノソロ曲やボーカル曲におけるJobsonの印象派的アレンジ力を楽しむべきでしょう。

Roxy Music/Country Life(1975年)

Curved Air参加後、Jobsonは伊達男Bryan Ferry率いるスタイリッシュなグラムロックバンドRoxy Musicに引き抜かれ3枚のスタジオアルバムに参加している。ヴァイオリニストとしての認知度が高い彼だが、元々そのプレイはキーボード中心であり、ヴァイオリンは、ここというところで飛び道具的に使うという感じ。さらにRoxyではFerryという個性的なメインフロントマンやAndy Mckayというソロイストがいることから競合しないよう裏方に徹している印象が強くヴァイオリンの出番は少ない。たまに弾いてもストリングスアレンジの必要性からという程度でほとんどソロは取っていない。ただ唯一、このアルバム収録の「Out of The Blue」だけは、後のUKで聴かれるスペイシーなエレクトリックヴァイオリンソロを弾きまくっていてかっこよい。ライブ盤「Viva!」でも同曲を聴くことができる。ちなみにこのアルバム自体もロック色の強いダイナミックな楽曲、Jobsonの厚みのあるバッキングとFerryのダンディなキャラがかみあった名盤だ。

Frank Zappa/Zappa in New York(1978年)

Roxy Music解散後、Eddie Jobsonはアメリカに渡り鬼才Frank Zappaのバンドに参加。このライブアルバムでキーボードを演奏している。この当時のZappaバンドはBrecker Brothersを初めとする管楽器勢、それにTerry Bozzioなど複数のドラマーにギターリストも数人と大編成。その音楽性はZappならではの脱臼するかのような変てこなメロディをテクニカルにキメ、悪乗りするようなふざけたボーカルをかけあいつつ、全体としてはグルービーでファンキーなフュージョンサウンドという感じ。実験的でプログレッシブなサウンドではあるが、ジャズ、ロック、現代音楽をアメリカンミュージックとしてプログレッシブに展開したという感じで、Jobsonの経歴にある他のバンドのようなヨーロッパ的叙情性やシンフォニックな質感は皆無。というわけでJobsonのキーボードも音色にこそらしさが感じられるものの、彼の本来の音楽性はほとんど感じられず、わずかに聴かれるキーボードソロに彼の才気を感じるくらい。ヴァイオリンも弾いているはずなのだが、ソロなどは弾いていないので音を聞いてる分にはどこで使用されているのかは残念ながらはっきりしない。とまあそんなわけなのでJobsonを・・・という耳でこのアルバムを聴くのは邪道。Zappaバンドのその素晴らしい演奏を素直に楽しみましょう。

UK/UK(1978年)

元King Crimsonで後にAsiaを結成するベース兼ボーカルJohn Wetton、同じく元CrimsonのドラムBill Brufford、Soft Machine〜GongのジャズギターリストAllan HoldsworthにJobsonという有名メンバーで結成されたプログレバンドUKのデビュー作。ジェントルなボーカルにきらびやかでテクニカルなキーボード、ジャズ色の強いうねるギターにタイトな変拍子で畳み掛けるドラムとまさにプログレという感じでその筋に人気が高い。ただ今聞くと当時最新だったろうポリシンセの人工的な音が安っぽく感じられるのが気になる(よく言えば未来的ということになるのだろうが)。Jobsonは今回もやはりキーボードメインだが、フロントマンの一人ということもあり3箇所でエレクトリックヴァイオリンソロをとっている。そのソロだがこのアルバムではメロディアスなフレーズを弾くのではなく、一定のリフにのってジャムっぽいアドリブを取るパターンが多く、クリアでスペーシーな音色でアドリブをとりまくる「Time to Kill」後半や「Mental medication」後半はなかなかかっこよく彼のセンスのよさを感じることができる。

UK/Concert Classics Vol. 4(1998年発売・78年録音)

4人編成でのボストンにおけるライブを収録した放送音源が98年にCD化されたもの。権利関係があやしい半海賊盤だが、音質は悪くない。ただ若干乗りや勢いに欠けるところがあり演奏的には当時のライブのベストとは言いがたいところもある。収録曲は1st収録曲と2nd収録それぞれ3曲づつ。2nd収録曲は編成の違いもありアルバムに比べてよりジャズフュージョン寄りのジャムっぽい演奏となっている。ヴァイオリンが聴ける曲は「TIME TO KILL」「CAESAR'S PALACE BLUES」の2曲。2nd収録の「CAESAR'S PALACE BLUES」は大枠は既に2nd収録の形になっているもののイントロが短かったり、途中のヴァイオリンのアドリブパートの長さが異なったりとまだ完成に至っていない部分が興味深い。またほとんど存在感なくヘタレなフレーズを弾くギターも、その後のバンドの分裂を象徴するようで別な意味で興味深い。ちなみにこの時期は、Jobsonの美しいヴァイオリンメロディをフューチャーしたアルバム未収録曲「Forever Until Sunday」を演奏(海賊盤で聴ける)、後にBruffordの「One of a Kind」に同アレンジで収録された。その際にはJobsonがノークレジットながらゲストでヴァイオリンを弾いている。

UK/Danger Money(1979年)

ジャズ志向の強かったBruffordとHoldsworthが脱退し、ドラムにZappa時代の同期Terry Bozzioが加入。よりポップでわかりやすい楽曲が増えつつインスト面も充実。またトリオになったことでJobsonのフューチャー度が上がったことでヴァイオリン見せ場とする楽曲が増え、1曲丸ごとヴァイオリンだけでバッキングやソロを取る「Caesar's Palace Blues」、ボーカルが終わり間奏に入るとヴァイオリンに持ち替えてわかりやすいメロディアスソロを弾く「Nothing to Lose」などが登場、全体に、より明快な見せ場としてヴァイオリンを使用するようになった。その一方で大曲「Only Thing She Needs」の後半のうねるような音色のキーボードっぽいソロもヴァイオリンで、場面によってこういうヴァイオリンらしからぬ音色使いをするのもJobsonの特徴と言える。というわけでヴァイオリンの活躍度の高いアルバムだが、全体的に録音、ミキシングがいまいちで、ヴァイオリンとしての華やかさが今ひとつ感じられないのが残念。Bozzioのパワフルなドラミングもありアルバムとしての出来はよいが、ヴァイオリンを聴くという点で言えばライブ盤「Night After Night」の方がお勧め。

UK/NIGHT AFTER NIGHT−LIVE IN JAPAN(1979年)

トリオ編成UKによる来日公演を収めたライブ盤。やらせのUKコールとか、オーバーダブされまくりとか色々批判されたりもしますが、ひとつの作品としての完成度は高い。スタジオ盤での変拍子満載のダイナミックなサウンドをスタジオ盤以上に勢いのある豪快な演奏で聴ける。一方でよりポップな印象の新曲2曲を中心に、全体的にコンパクトに聞かせる曲が並んでいるため聞きやすくもある。インスト部分のメインはもちろんEddie Jobson。キーボード中心だが、「Time to Kill」「Nothing To Lose」「Caesar's Palace Blues」の3曲でヴァイオリンをプレイ。特にラストの「Caesar's Palace Blues」ではb,dr,violinという編成でのダイナミックなボーカルナンバー。重音を多用したロック史上最強の壮絶なバイオリンプレイを聴くことができる。(Youtubeでの映像を見ると曲冒頭のピチカート後のフレーズも指で弦を擦って出していた。凄すぎ)。ちなみにこの時期にはアルバム未収曲で同様にヴァイオリンをフューチャーした「Waiting For You」という曲も演奏されていた。そちらの公式盤収録も期待したい。

Jethro Tull/A(1980年)

UK解散後のJobsonは、UKのツアーで知り合ったブリティッシュロックの大御所Jethro TullのリーダーIan Andersonのソロ作に参加。ところがこれがレコード会社の意向でTullの新作「A」となり、そのままJobsonもTullに参加することとなった。元々TullはAndersonの猥雑な芸人的雰囲気と味のあるフルート、トラッドやブルースなどを混ぜた独特のメロディなどが魅力で、それまでのキーボーディストはオルガンやピアノなどを使いバンドの雰囲気にあわせていた。今回Andersonはソロということでスタイルを変えようとJobsonを起用したため、結果Tullのアルバムとしてはポリシンセの人工的な音とJobsonによるモダンなアレンジは違和感が大きくJobsonの参加は本作のみとなった。正直、曲としても中途半端なものが多いが、畳み掛ける変拍子イントロにキャッチーでかっこいい歌メロ、激しいフルートソロと素晴らしい名曲「Black Sunday」も収録。ちなみにヴァイオリンが出てくるのは2曲のみ。1曲は奇妙なメロディのニューウェイブ風ナンバー、1曲はトラッド調の曲で、この2曲ではフルートとソロを取り合う大活躍をしているが曲自体の魅力が乏しいのが残念なところ。ただCDに同封されているDVD「Slipstream」ではJobsonがライブでAndersonの向こうを張って透明なエレキヴァイオリンを弾くシーンを見ることができる。

Eddie Jobson&Zinc/THE GREEN ALBUM(1983年)

UK解散後、Jethro Tullへの加入、一瞬のYESへの参加(ビデオクリップのみ)の後、発表されたJobsonのファーストソロ。バックはGentle Giantのメンバーなどが参加しているがあくまでスタジオミュージシャン的な起用でありバンド名義ではあるもののバンド的な雰囲気は薄い。A面はインスト中心、B面は彼のボーカルをフューチャーしたポップな楽曲が並んでいる。あくまでも、ボーカルとキーボードが中心と言うことで、ヴァイオリンはほとんど聴くことができないが、それでもそのシングルヒットしても不思議でないその産業ロック風のポップな曲達の何曲かでは間奏でエレクトリックヴァイオリンのソロが切り込んでくる。UKの「Nothing To Lose」で聴かれるようなわかりやすいタイプのメロディアスなソロであるが、そのセンスはよい。ただJobsonのボーカルは全体的に線が細くボーカリストとしての魅力は乏しい。それもあってか商業的には振るわず、当初予定されていたという続編Pink Albumは結局制作されなかった。その後、彼はキーボードのみで演奏したソロ作「Theme of Secret」を発表後、スタジオワークへと活動の場を移すことになる。

UKZ/Radiation(2009年)

80年代以降、ロックの表舞台からは姿を消していたEddie Jobsonが2000年に入りUK再結成を画策したものの頓挫、それに代わる新プロジェクトとして若手実力派を集めて結成したバンドがUKZ。その現在まで唯一の音源である4曲入りEPが本作だ。メンバーはAaron Lippert(vo)、Trey Gunn(War Guitar)、Alex Machacek(g)、Marco Minnemann(Dr)。その音楽性は、いかにも現代風なソリッドでメタリックなリフ主体のヘビーロックでありバンド名の元であるEddieが70年代に在籍したバンドUKの面影はほとんど感じられない。ヴァイオリンはギターのような音色でヘビーなリフやソロを弾いていて、いわゆるヴァイオリン的な音使いはまったくされていないのでヴァイオリンらしい音を期待する人は注意。多国籍編成でスケジュール調整が難しかったためか、このEPの制作とその後の短期のツアーのみで終わり、現在は活動停止中。

Ultimate Zero Project/The Best Of The U-Z Project Live (2010年)

UKZでの活動が困難になったEddie Jobsonが新たに始めたのが、凄腕ミュージシャンを集めてのプログレトリビュート専門ユニットU-Z Project。そのポーランドを始め複数の場所でのライブ音源を編集したのが本作で、以上の経緯からJohn Wetton (Vo, B), Tony Levin (Stick), Greg Howe (G),Trey Gunn (Touch Guitar), Ric Fierabracci (B), Simon Phillips (Dr), Marco Minnemann (Dr)と豪華なメンバーが参加している。演奏曲はUKの楽曲を中心に、King Crimsonの曲(アルバム「Red」から3曲)、それにZero1〜5というタイトルで参加メンバーのステージソロ、唯一Mahavishnu Orchestraの曲が選曲されているのが異彩を放っている。内容だが、さすがにこの面子なのでどの曲も完璧に再現されているが、それ以上の何かがあるわけでもないのも事実。曲順がライブ順でないことや音質がいまいちなのも残念。とはいえJobsonのヴァイオリンはやはりかっこよく、上記Mahavishnu曲での火のでるような演奏やCrimsonの「One More Red Nightmare」でサックスパートをヴァイオリンで再現するところも興味深くファンなら一聴の価値ありだろう。

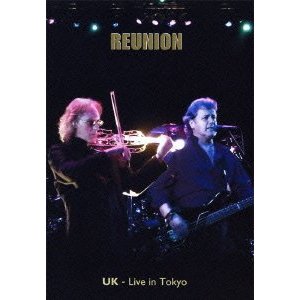

U.K./Reunion: Live In Tokyo(2011年)

Eddie JobsonにJohn WettonというオリジナルメンバーにドラムにUKZ〜UZProjyectのMarco Minnemann、ギターにAlex MacHacekという編成でついに再結成されたUKの2011川崎クラブチッタでのライブを収録したDVD+CDが本作。固定のハンディカメラ数台と思われる 暗く荒い画質に、何の演出もない淡々とした進行ということで正直映像作品として総合評価しようとすると厳しい。音質も海賊版なら十分だが、公式版なのだからもう少しなんとかするべきではと思うシャリシャリしたもの。しかもライブ完全収録ではない、 などはっきり言って不満が多い作品ではあるが、演奏自体はすばらしい。特にギターのAlexが予想以上にHoldsworthスタイルで演奏しており、結果として4人UK時代の曲がちゃんと再現されているのがうれしい。特に当時のライブでも演奏されなかった 「Nevermore」の演奏がすばらしい。心配されたWettonの声もちゃんと出ている。これで一部曲できちんとコーラスも再現されていたらなおよかったのだがまあ些細なことか。個人的には完全収録CD2枚組で出して欲しかった。 タイトルの「Live in Tokyo」はご愛嬌。