KING CRIMSON/LARK'S TONGUE IN ASPIC(邦題:太陽と戦慄 1973年)

プログレッシブロックを代表するKing Crimson。Robert Fripp以外全員メンバーチェンジして発表された5作目の本作からヴァイオリン兼キーボード奏者としてCrossが参加。アルバム自体は、ヘビーなギターリフによる楽曲や即興的なナンバー、叙情的なバラードと多岐に渡る。そんな中、彼の決して上手いわけではないバイオリンが、東洋的な繊細さや叙情性やヒステリックさを加味し、アルバムに独特の色と統一感を与えている。ロックにおけるバイオリンの使われ方としてピッチの不安定さ、音の神経質さという特徴から、不安定感、ヒステリックさをもたらすという場合が多々あるが、それが上手くいった好例。「太陽と戦慄part1」序盤での不安をあおるような弦のリフレインと後半の東洋的なソロ、「The Talking Drum」でのあやしく幻惑的でかつささくれたエキゾチックなソロ、「Part2」での激しいギターリフ上でのヒステリックにささくれたつ軋り方などまさにそれであり、クラシカルなタッチでないことが逆にはまっている。また「Easy Money」のボーカルバックでヴァイオリンが重音を叩き込むところもかっこよくセンスのよさを感じる。後に多発されるライブ録音に比べると緊張感に欠けるが、Crossの活躍度も高いので彼在席時のCrimsonを聴くならまずこのアルバムから。

KING CRIMSON/STARLESS AND BIBLE BLACK(邦題:暗黒の世界 1973年)

前作「太陽と戦慄」の編成からパーカッショニストのJamie Muirが抜けて4人編成になって発表された本作、アルバム前半にこそボーカルナンバーが3曲あるものの、収録曲の大半がライブ録音でしかも即興演奏が4曲、ラストは作曲されているものの10分に及ぶ長大なインストナンバーという構成で、初心者には若干敷居の高い作品。とはいうものの一聴しただけではほとんどがライブ録音であることに気づかないくらい、その完成度は高い。CrossはViolin以外にメロトロンというサンプリングキーボードの1種を担当しているのだが、1曲目に顕著なように全体的に前作に比べ曲調がハードさを増してソリッドになったことに伴いヴァイオリンの活躍する場面は少なくなり彼のパートはメロトロン中心となってしまった点は残念。ただ名バラード「NIGHT WATCH」のイントロや重厚なインスト「FRACTURE」の中間部での静謐な部分ではヴァイオリンが存在感を発揮。またメロトロン、ベースと演奏される即興曲「TRIO」は、クラシカルな音色で歌い上げるようなことこそないものの、美しいメロディを繊細に奏でていて、彼のメロディセンスのよさがこの時期のCrimsonの叙情性に寄与する部分がいまだ大きいことを証明している。

King Crimson/USA(1974年)

解散後しばらくして発表されたライブアルバム。解散直前期74年6月のAsbury Parkでのライブから収録されている。一般的には「CrossのヴァイオリンとピアノがいまいちだったためEddie Jobsonがスタジオでオーバーダビングしている」と言われていた本作だが、近年そのAsbury Parkでのライブの編集前オリジナルがCrimsonのサイトから有償ダウンロードできるようになり比較してみた結果、ほとんどCrossオリジナルの演奏と変ったところはなく、バランスの問題でオーバーダブされた箇所はあったようだが、彼の演奏に問題はなかったということがわかった。ただし唯一即興演奏曲「Asbury Park」のみCrossのメロトロンがほとんど削除され、まるでギタートリオの演奏のように聞こえる。Crossのヴァイオリンがきしる「太陽と戦慄Part2」やヴァイオリンが泣く「Exile」など素晴らしい演奏。ちなみに「21世紀の精神異常者」のみ「Great Deceiver」Boxに収録のプロビデンス公演のものに差し替えられているが確かにこの曲はプロビデンスの方が出来がよい。今ではオリジナルの「Asburyライブ」が聴けるようになったのでアルバムの価値は下がったが、この編成としては唯一オリジナルのライブアルバムであり、入手しやすいので初心者はこの作品からでも悪くないと思う。

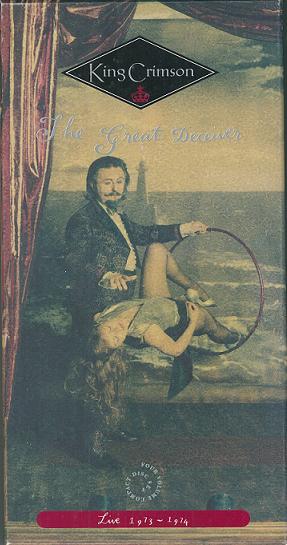

King Crimson/The Great Deceiver(1973〜74年録音)

1992年に発売された、第3期King Crimsonのライブ音源を収録したCD4枚組ボックス。73年10月から74年6月の解散直前までの6箇所のライブ音源を収録している。1ステージコンプリート収録は解散直前のプロビデンス公演のみで他は数曲ずつの断片的な収録なのが残念だが、すべてサウンドボードの高音質で聴きごたえは十分。この時期のライブは5人編成期に比べきっちりアレンジされた曲が増えソリッドでタイトになった印象なのだが、それでも即興演奏の比重は非常に高く、完全な即興曲はもちろん、スタジオ盤に収録された曲もライブごとにどんどん即興的に変化していくので重複収録された曲でもそれぞれ異なった味わいがある。同時期のスタジオ盤「Starless And Bible Black」では地味な役回りにまわりがちだったDavid Crossだが、ライブではヴァイオリン、メロトロンと予想以上に活躍しており、この時期のCrimsonにおいて彼の存在は欠かせないものだったことがわかる。元々Crossのヴァイオリンがメインの「太陽と戦慄part1」や「The Talking Drum」などの曲もスタジオ盤以上に切れのいい演奏、また3枚目収録の「Improv - Daniel Dust」での叙情的なメロディや「Improv - Is There Life Out There?」でのスリリングなプレイなど即興曲での活躍ぶりも素晴らしい。4枚組ボックスセットということで初心者には敷居が高いのが難点だったが、最近2枚組2セットに分割されて再発された。

King Crimson/The Nightwatch : Live At The Amsterdam (1973年録音)

「Starless And Bible Black」に収録された曲のうち「Trio」と「Starless and Bible Black」という2曲の即興曲とインストナンバー「Fracture」の3曲がこのアムステルダムでのライブで収録されたテイクだということもあって、名ライブの誉れ高かった73年11月のAmsterdamライブの全貌が収録されているのがこの2枚組アルバム。ライブセットのうちおそらく冒頭に演奏されたであろう「太陽と戦慄Part1」が未収録だが、あとは完全収録。「Part1」以外の「太陽と戦慄」収録曲すべてと当時の新曲であった「Fracture」「Lament」「The Night Watch」の3曲、そしてアンコールで「21世紀の精神異常者」が演奏されている。すでに4人編成になって8ヶ月ということでMuirのいた時期に比べ作りこまれた曲が増え、コンパクトかつソリッドになった印象。噂どおりに完成度の高い演奏だが、即興曲は既発のため新鮮さは薄い。結果、スタジオ曲がライブでどう演奏されているかがポイントで、「Exile」「The Talking Drum」などはヴァイオリンがメインで活躍し聴き応え十分。一方「21世紀の精神異常者」はヴァイオリンソロパートがなくCrossの存在感がないのが残念。後述する72年期のライブと聞き比べるとCrossのヴァイオリンの活躍の場が減ってしまった印象がするのが残念だが、それを抜きにすれば圧巻のライブでありライブアルバムとしての完成度は高い。

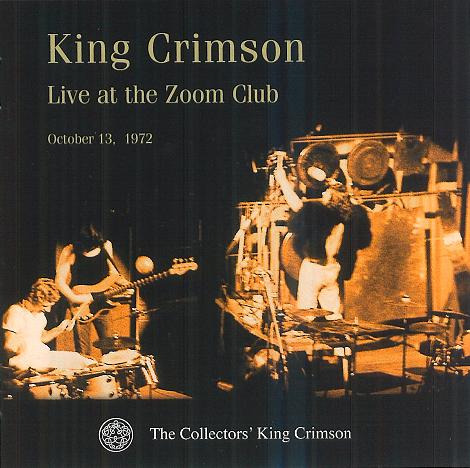

King Crimson/Live At The Zoom Club(1972年録音)

海賊盤対策として始められたCrimsonのライブアーカイブ「Collector’s Club」の1枚(Collecotr’s Clubのアルバムは直販サイトから 単体で購入できる他、日本ではボックスセットとして販売されている)で、 72年10月、Cross入りCrimsonのデビューライブを収録したもの。会場で客が隠し撮りしたと思われるこもった劣悪音質なので初心者には全く向かないが、マニアには非常に興味深い音源。まだドラム入りでロックっぽい「土曜日の本」や、中間部で優しいヴァイオリンが牧歌的に響く妙なアレンジの「Easy Money」など、後に確定するアレンジとは全然異なる初期アレンジが聴ける。また後にラストアルバム「Red」に収録される「Fallen Angel」のリフを使った即興も興味深い。がそれ以上の聞き所は、今のところこの音源でしか聴けない未発表曲「Zoom」。後に「Lament」や「 Dr Diamond」になる曲の断片を含む20分に及ぶこの曲、まず登場するヒステリックなヴァイオリンとギターがユニゾンするテーマリフが非常にかっこいい。結局このリフはどの曲に使われず仕舞なるのだが非常にもったいない。中盤はこのバンドに珍しく普通の8ビートリフが登場し、ウェットンがブルースっぽくスキャット。後半はほとんど即興ジャム状態になるが、最後またもや8ビートリフとなりその上をCrossのヴァイオリンが奔放にソロをとりまくる。次曲の40分にわたる長尺即興で炸裂するヴァイオリンソロもそうだが、全体にヴァイオリンが活躍する場面が多くこのバンドの初期段階ではCrossが一定以上の主導権を持っていたことを感じさせる。音は悪いがCrossファンなら是非。

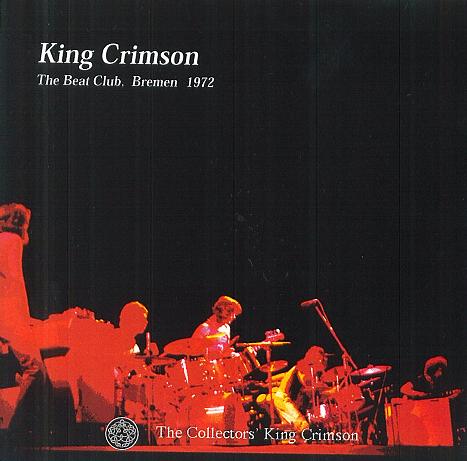

King Crimson/The Beat Club, Bremen 1972(1972年録音)

Jamie Muir在籍中の5人編成音源としては一番有名な、ドイツのテレビ番組「The Beat Club」出演時のスタジオライブを収録したCollector‘s Club音源の1枚。そういうわけで音質はモノラルではあるが非常にクリアで、まともな音質の音源の少ないこの時期としては最高の音質。曲目は26分にわたる即興演奏と「Exile」「太陽と戦慄part1」の3曲。この日の即興演奏はストレートな炸裂感が強く、ひたすらアップテンポで激しい曲調。後の「Fracture」を思わせるWettonのバキバキとうなるベースに、ひたすら煽動するかのように叩きまくるMuirのパーカッションが素晴らしい。後半ではCrossのフルート演奏が聴け、Jethro Tullを思わせる粗いタッチのフルートが他のメンバーの激しい演奏に予想以上にマッチしていてかっこよい。Crossのフルートはこの時期だけのものだが、もっと使用してもよかったのにと思わせる好演だ。その分この即興でのヴァイオリンの出番は少なめ。とはいえこの時期の即興としては最高の部類に入るだろう。「Exile」は冒頭が第1期の未発表曲「Mantra」の形を色濃く残した演奏。Crossのヴァイオリンのフューチャー度が高い。「太陽と戦慄」は未だにコーダパートのないバージョン。曲目は少ないがこの編成のライブならまずこれ。

King Crimson/Live in Guilford, 1972(1972年録音)

Collector’s Clubの1枚でJamie Muirを含む5人編成による72年11月のライブ録音。まともな音質の音源が殆ど残っていないこの時期では本作はかなりいい方、クリアでステレオ感あり。ただ若干割れ気味で大音量になると聞きづらくなるのが残念。収録曲は「太陽と戦慄part1」「Book of Saturday」の2曲と長尺即興演奏、それに途中で切れる「Exile」と1分弱の即興の断片と少ない。「太陽と戦慄」は未だ試作段階ということでコーダのないバージョンだが「Book of」はほぼスタジオどおりのアレンジ。で一番の聴き所はやはり25分に及ぶ即興ジャム。この日の即興は、後のある種、病的な質感をいだかせるような独自性はなく、普通のバンドのジャムに近い印象。特に場面場面で主役楽器がはっきりとしていて、その楽器のソロを中心に曲が進んでいく点がそう思わせる。ヴァイオリンは11分頃から激しいリズム隊をバックにワウを利かしたようなひしゃげた音色でソロを弾きまくり、バックが消えた14分頃からはソロで浪々としたメロディを演奏、それに他の楽器がからみ徐々に高揚していき、最後はギターの激しいソロへとバトンタッチ。やはりこの編成初期はCrossのイニシャティブが強かったことをうかがわせる。逆にこのライブではあまりMuirの存在感は強くない。

King Crimson/The Collectable King Crimson Volume1(1974年録音)

Collector’s Clubで発表された「Live In Mainz」と、King Crimsonのサイトでダウンロード販売された「Live in Asbury Park,1974」(「USA」の元となったライブ)をカップリングした廉価版2枚組アルバム。「Mainz」はライブ完全収録ではないがなかなかの演奏で、特にJohn Wettonの調子がよい。Crossという点でも「Starless」という曲でのヒステリックなソロの出来がよく、また「Starless and Bible Black」収録の「Trio」の再演などの聴き所もある充実した内容。一方「Asbury Park」も「USA」で削除されたメロトロンが聞けるなどCrossの元々の演奏が聴けるという点で価値あり。もちろん演奏内容も充実。若干曲目に重複があるものの即興演奏も複数収録、ともにサウンドボード録音で音質もよく、この編成の末期74年のライブを手軽に聞くことができるという点、輸入盤屋で容易に入手でき値段も手頃ということで初心者向きのアルバムではないだろうか。

King Crimson/Live In Central Park, NYC 1974(1974年録音)

「Collector’s Club」の1枚。この日の演奏は、会場で客が隠し撮りした録音を使った海賊盤をそのまま公式化しているため音質は 残念ながらあまりよくないのだが、この編成でのラストライブ(つまりCross参加のラストライブ)であることと演奏の圧倒的な激しさ、 完成度の高さもありファンなら一聴の価値あり。この編成は初期の頃こそCrossとMuirのイニシャティブによってオリエンタルかつジャンクなテイストを持っていたのが 、Muir脱退後は他の3人の方向性により徐々にストレートなロック志向を強めていき、解散直前には非常にソリッドでメタリックな音楽性へと変化していった。 その最終的なスタイルの完成形がこのラストライブで、全編圧巻の激しい演奏が繰り広げられている。Crossはヴァイオリンという繊細な楽器ゆえにどんどん激しさを増す音楽性の変化についていくのに苦しんだがこのラストライブでは見事に適応しきっている。オープニングの「21世紀の精神異常者」では中間部にヴァイオリンの激しいソロが フューチャーされたCrossファン必聴のテイク、ラストの「The Talking Drum」〜「太陽と戦慄Part2」のヴァイオリンの炸裂っぷりも 素晴らしい。特に「21世紀の精神異常者」でCrossがソロをとるのはこの編成で最後期である1974年6月の1ヶ月間だけであり、そのわずか な演奏の中でもベストテイクがここで聴けるバージョンだろう。

Dan Maurer・Jim Juhn・David Cross・Keith Tippett/Low Flying Aircraft(1987年)

King Crimson離脱以後、殆ど表舞台に出ることがなかったDavid Crossの名前が久々に聞かれたのがこの4人連名のアルバム。ただ作曲クレジットはDan MaurerとJim Juhnの2人であることや、聴かれる音楽性から考えるに、この2人主導のセッションにCrossとTippettが客演しているというのが実際のところだろう。曲はよく言えばジャズロックということになるがどれもリフの反復などによる断片的な雰囲気もので、曲としての完成度は低い。Tippettはエレピやキーボードでの参加、Crossはエレクトリックで2人ともそれぞれ彼らならではの特徴的な音での参加だが、与えられたパートでお仕事的に演奏している感じで、有機的な絡みは感じられない。今になってみるとCrossのシーン復活作としてのみ存在価値が感じられる作品。そのCrossの音は復活後のソロ作で聞かれるノイジーにささくれたエレクトリック音で、ギターのような速弾きフレーズを繰り出していてかっこいい。

David Cross/Memos from Purgatory(1991年)

King Crimson解散後長らく消息を絶っていたDavid Crossによる初のトソロアルバムであり彼の完全復活を印象づけた本作は、近未来SF小説に基づいた コンセプトにとるインストアルバム。その復活のきっかけとなった盟友のドラマーDan Maurerや RADIUSの同僚であるキーボードのSheila Maloneyが参加していて、彼のソロ名義ではあるが 実際にはバンド編成による作品となっている。彼自身は決してテクニックのあるプレイヤーではなく、 このアルバムでも派手なソロを取っているわけではない。さらにSAX奏者と音程、役割の部分で競合してしまっているためその 存在感は曲によっては薄かったりもする。しかし彼の作曲した楽曲のクオリティは高く、 近未来の情景が十分に浮かび上がる緊張感とエスニックさ、叙情さなどが程よく混ざった良質な作品といえる。 また時たま見えるバイオリンの不安気な音色が独自な色づけをもたらしている。 個人的には6曲目「Postscript」の素直なviolinの美しいメロディがお奨め。

David Cross/THE BIG PICTURE(1992年)

前作に引き続きDan Maurer、Sheila Maroneyとのバンド編成によ2作目。前作がすべてインストだったのに対し、今回は新加入のベースがボーカルも兼務してのボーカル主体のバンドサウンドになっている。 作曲もバンド名義で、前作以上にバンドで作り上げた感じがする。その音は ダークでヒステリックなハードロックと言う感じで、前作のエスニックなフレーバーを残しつつハードさを全面的に出している。CROSSのヴァイオリンもより前面にでてギターかと見まがうハードなソロを弾きまくっている。特に1曲目の「NURSE INSANE」のヘビーさは圧巻で、 アルバムラストではインストとして再演されるが、ここでのクロスのヒステリックなソロは 聴き応え十分。叙情性に欠け一貫して救いのないような重さ全編を覆っているため聞き手を選ぶ感はあるのが 難点。とはいえ以後のアルバムが、ボーカル入りヘビーロックという路線で本作の音楽性の延長線上にあるという点で彼のソロキャリア上重要な位置にあるアルバムといえるだろう。

David Cross/TESTING TO DESTRUCTION(1994年)

元King Crimsonのバイオリンニストのソロ名義による3枚目のアルバム。前作のメンバーにギターで Paul Clarkが新加入。key,b兼Vo,drに彼のヴァイオリンという編成。ソロ名義ではあるが作曲は前作に 引き続きバンド名義であり、実質的にはバンド作品。変拍子の畳み掛けるリフで幕を開け、 ハードロックタイプのナンバーから、幻惑的なヴァイオリンを中心としたインスト、ポップな ボーカルナンバーと多彩な曲を聞かせ、最後大曲で幕を閉める。 全体的にいかにもプログレッシブロックという楽曲が多いが曲調は多彩、ただし独自のダークネスさと 重厚感で一つの完成された世界を築いている。またインストでは、一定のリズムの上で幻惑的な エレクトリックバイオリンがソロを取るTALKING DRUMタイプの曲が多い。クラシックの影響をまったく 受けていない彼独自の翻りささくれ立つエレクトリックヴァイオリンが独自の存在感を発している。

David Cross/EXILES(1997年)

3期クリムゾン在籍のDavid Crossの4作目。今回はレギュラーバンドに加え、曲によってクリムゾン 時代の同僚Robert FrippとJohn Wettonがそれぞれギターとボーカルで、Peter Hamillがボーカルでゲスト参加している。 楽曲はクリムゾン時代のバラードナンバーの再演で幕をあけ、ハードロック調のボーカルナンバーや ダークで幻惑的なインストなど多彩。全体的にドラム、ベースのせいかストレートなロック感覚が でている。レギュラーバンドからSheila Maloneyがはずれ、新加入のベーシストMick Paulが新たな 片腕として作曲にクレジットされるなど新たな展開が見られる。音楽性そのものは今までのアルバムの 延長線上であるが、個々の楽曲は非常に充実しており、特にPeter Hamillが歌う「TROPPO」とラスト曲 「HERE」はメロディ、展開とも素晴らしい。ただ大昔の「EXILE」のリメイクが、いまひとつ新味にとぼしく アルバム全体の印象を散漫にしてしまった感はいなめない。ジャケットも印象をそこなっている感があり残念。

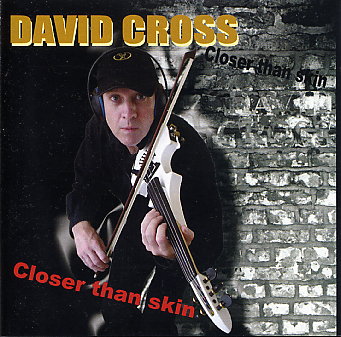

David Cross/Closer than skin(2005年)

8年ぶり久々の新作となる今作だが、今までと全く印象の異なる本人出演のコミカルなジャケットにまず驚かされる。 ただし内容の方は、今までと同様のダークなハードロック路線。前作からバンドメンバーは大きく変わり 残留はギターのPaul Clarkと前作から参加のベーシストMick Paulの2人のみでドラムとボーカルが新加入。 今作では全曲、CROSSとMick Paulの共作となっているが、ダークで重厚ながらメロディアスな楽曲が並び前作に 比べ全体的な統一感は高い。その分若干アルバム通してのメリハリが欠ける印象もあるのが残念でもあるが。曲によってはKING CRIMSON時代の「太陽と戦慄パート2」のリフが出てくるところは印象的。 それにしてもメンバーが代わっても音楽性が変わらないところを見るとこのヘビーでダークな音楽性がCROSS自身によるところが 大きいことを改めて実感させられる。まるでギターのようでありながら神経質でヘビーなエレクトリックヴァイオリンが 全編で活躍している。

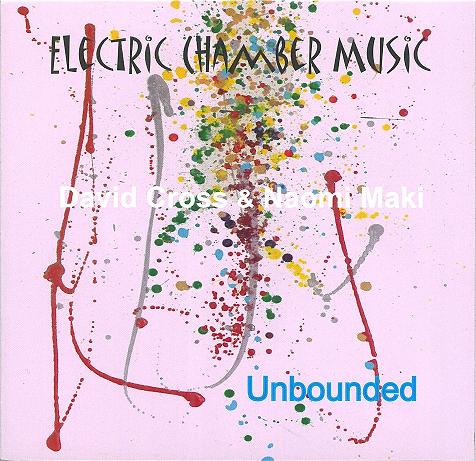

David Cross・Naomi Maki/Unbounded: Electric Chamber Music(2006年)

ダンスや画家とのコラボレーションを行ったり、また抽象画家としての顔も持っているという個性的なピアニスト兼ボーカリストのマキ奈尾美とDavid CrossのDuoアルバム。クラシカルでリリカルなアコースティックピアノにCrossのエレクトリックヴァイオリンがからみ、そして時に彼女の透明感のある美しいスキャットボーカルが乗る静謐で耽美的な曲を中心に、曲によっては現代曲的なアブストラクトなピアノに、粘り気のあるエレクトリックヴァイオリンが絡んだり陰鬱なボーカルが不安げな雰囲気を醸す曲など内向的な世界が展開している。ヴァイオリンとピアノという組み合わせ自体は珍しくないが、ピアノに対しヴァイオリンが完全にエレクトリックだけで、しかもリバーブ過多にせず、エレクトリック原音のざらついた質感を生かすことでアコースティックとの対比で独特の妙味を生み出している。リリカルな美しさのある1曲目、4曲目などはCRIMSONでの名曲「Trio」を思い起こさせられた。秀作。

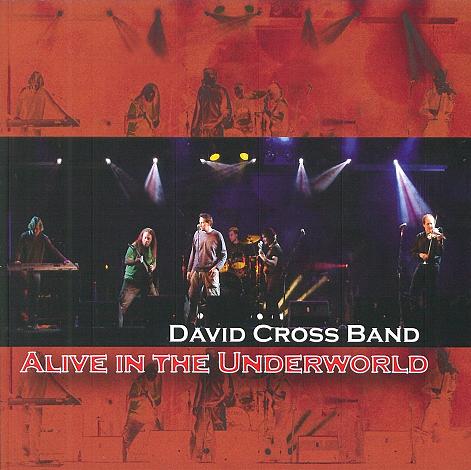

David Cross Band/Alive In The Underworld(2008年)

元King CrimsonのヴァイオリニストDavid Crossの最新作である今作は彼をリーダーとするボーカル入り6人編成のパーマネントバンドで2006年に本国イギリスで行われたライブを収録。近年の彼のサウンドは、一聴した限りではギターかと聴きまがうほどのディストーションを効かせたヘビーでささくれたサウンドのエレクトリックヴァイオリンをサウンドの核にしたハードでダークな質感のボーカル入りヘビーロックであり、このアルバムもやはり全体のムードはハードで重ため、ただし選曲は2nd,3rd,4th,5thと満遍なく代表曲をそろえていることとCrimsonのカバーを収録していることもあって、そこまでヘビー一辺倒ではなく、ある程度聴きやすく、かつ最近のCrossのサウンド傾向も理解できる作品となっている。初期の曲はアップテンポ曲が選ばれているのもバランスをよくしている。個人的には3rdのオープニングナンバー「Lerning Curve」収録が特にうれしい。Crimsonナンバーについてはどれも原曲とイメージが違うので賛否があると思う。正直4拍子アレンジの「21世紀の精神異常者」はちょっと厳しい。