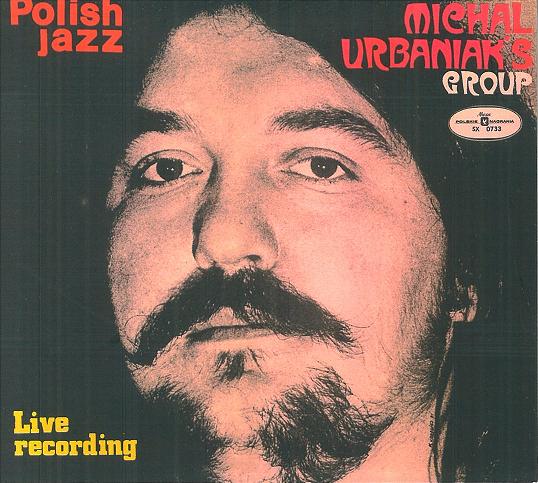

Michal Urbaniak’s Group/POLISH JAZZ vol.24(1971年)

60年代ポーランドジャズの重鎮ピアニストKrishtow Komedaのバンドでサックスをメインに活動していた彼がソロで活動を始めた 最初期の録音でワルシャワシンフォニックホールでのライブ録音。A面は組曲「Jazz Jamboree’70」、B面ではKomedaの「Crazy Girl」 や「Body and Soul」といった曲をとりあげている。音は調性感の薄いいかにも当時のモダンジャズといった感じのサウンド。 編成は、彼のSAX兼ヴァイオリン、キーボード、ベース、ドラムでUrbaniakはサックス7、ヴァイオリン3ぐらいの割合で演奏。 サックスを弾いている割合の方が高いがヴァイオリンを使う場面でもサックス同様しっかりスイングしているところはさすがだ。 Pontyの「Sunday Walk」などと同様いわゆる心地よく聴き流せるジャズサウンドではないのでそういう音が聴きたい人向きではないが、 この時代ならではの緊張感のあるモードジャズサウンドは なかなかのものだ。先にも書いたがヴァイオリンの使用率は低いのでヴァイオリンを聴きたい人向きではない。

Michal Urbaniak’s Group/INACTION(1971年)

前作に妻である女性スキャットボーカルのUrszula Dudziak、パーカッショニストらが参加してのUrbaniak Group初のスタジオアルバム。 脅迫的なスキャットとヒステリックなエレクトリックヴァイオリンのユニゾン、せわしないドラミング、東欧的なメロディが特徴的な ジャズロックというGroup~Fusionと70年代の彼のメインバンドで聴かれる音楽性の基本はこのアルバムですでに出揃っている。 さわやかさや心地よさとは無縁のエレクトリックサウンド。UrbaniakのリーダーバンドではあるがUrszulaの声が大きくフューチャーされている。 後のFusionの頃に比べると洗練されておらずフリーキーで混沌とした雰囲気が強いが、そのある種野暮ったいとも言えるサウンドがさわやかさと無縁の熱病のような暑苦しさを より強調していて印象的。未CD化。

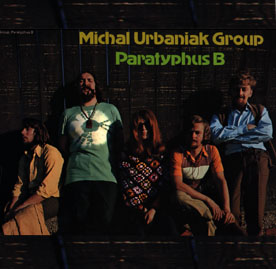

Michal Urbaniak’s Group/Paratyphus B(1972年)

前作とほぼ同一メンバーによって録音された2枚目のスタジオ盤。音楽性も前作とほぼ同じだがより振幅の激しい作風となった。 タイトルはパラチフスB型というサルモネラ系の感染症名だが、そのタイトルを冠した表題曲はせせこましいドラミング、 ヴァイオリンとスキャットの高速ユニゾン、そしてフリーの渦へと、まさに聴く者を熱病にうなされたような眩暈のする世界へと 導く。2曲目「Valium」は「New Violin Summit」でも1曲目として取り上げられたタイトなジャズロックだが、このアルバムでは イントロに8分に及ぶフリーインプロビゼーションをフューチャーし、混沌の内に次の曲へとつながっていく。 一方のB面は、ゆったりとしたヴァイオリンによる4ビートのワルツの小品と、15分の大曲。こちらは穏やかなサックスソロがだんだん 混沌としたフリー演奏へと移っていきしばらくするとまた穏やかな8ビートに展開。Urszulaのスキャットも軽やかに跳ね回った後、エレピと パーカッションをバックにサックスソロ、そして最後はお得意の早い4ビートの切り替えしに展開して終了という不思議な組曲。 サウンドの幅広さとアルバムとしての風変わりさではこの時期のアルバムの中でも抜きん出ている。未CD化。

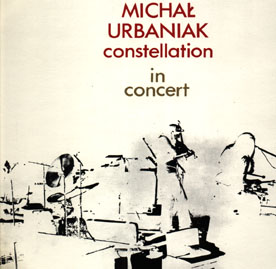

Michal Urbaniak Consellaction/In Concert(1973年)

ポーランドのジャズバイオリンニストMichalのバンド編成によるライブアルバム。前作からバンド名が 変更されているがメンバーはキーボードにWojciech Karolakが加入した以外はほぼ同じ編成で、妻である スキャットボーカルのUrszula Dudziak(兼エレクトリックピアノ)、オルガン、エレピ兼ベース、dr。 曲目は次作「FUSION」に収録される大曲「Bengal」や「Seresta」などを収録しているが、 「FUSION」で聴かれるタイトなジャズロックというよりも、前作までに聴かれるような流動的でフリーキーな 演奏が全編で展開される。ヴァイオリンは引きつったようなソロを演奏し、ドラムは手数が多く、せわしなく動きつづける。 そしてUrszulaの東欧的な女性スキャットボーカルが全面に出て即興的な演奏を繰り広げており、エキゾチックで 前衛的な雰囲気を高めている。ちなみにUrbaniakがヴァイオリンのみを演奏し、一切サックスを吹かないのはこのアルバムが 初めて。

Michal Urbaniak/FUSION(1974年)

マイルス系エレクトリックジャズと東欧的なスケール、フリーの要素などを混ぜた音楽を志向していたUrbaniakが、よりジャズロック的な 方向性を打ち出したアルバム。正確には73年に発表されたConstellaction名義の「Super Constellaction」に1曲追加し、タイトルを変えて 発売されたもの。名義はソロ名義ではあるが編成は前作とほぼ変わらず。前ライブアルバムにも収録されていた13分の大曲「Bengal」こそ 前作までの作風に近い混沌とした印象だが、その他の曲はわかりやすいメロディを持ちカチッとまとまっているのが特徴。ただしひたすら手数の多いドラムや翻るエレクトリックヴァイオリン、 相変わらずエキセントリックなUrszulaのスキャットボーカルとこのバンドならではの個性は相変わらず。 とは言うもののこれまでに比べてタイトなサウンドが聴きやすく、CD化もされていて入手も容易なので初心者はまずこのアルバムから聴くのがいいだろう。 この後、Urbaniakはアメリカに渡り、Fusionをバンド名に新たな活動を展開していく。

Michal Urbaniak’s Fusion/ATMA(1974年)

前作発表後、アメリカに渡った彼は、前作Fusionをバンド名にこのアルバムを発表した。録音はアメリカだが、メンバーは妻の Urszula Dudziakを始め、前作に順じたポーランド勢によるもの。基本的な作風は前作に近いが、前作が、せわしないドラミングも ありある種、脅迫的な緊張感を感じさせたのに対し、今回はゆったりとした穏かな雰囲気が特徴。民族音楽を感じさせるメロディは 共通するものの、モアーっとしたメロトロンのバッキングや、Urszula Dudziakの割と穏やかなスキャットなどもあって、 カンタベリーミュージックを思わせるような浮遊感がある。フュージョン諸作のうち一番作り込まれた印象のアルバム。 激しいインタープレイという点では他のアルバムに譲るが完成度ではピカ一。ただし未CD化なのが残念。

Michal Urbaniak’s Fusion/FusionⅢ(1975年)

フュージョン名義による3作目。メンバーはUrszula DudziakとキーボードのWlodek Gulgowskiは前2作と変わらないもののリズム隊が 一新、初めてアメリカのミュージシャンとの録音となった。特にドラムSteve GaddとベースAnthony Jacksonという凄腕リズム隊による リズムの切れの良さが際立っている。結果今までのアルバムにあった神経質な感じが薄れ、FUSIONとしてはメインストリームよりな雰囲気を感じさせ、一番メリハリのある演奏で聴かせる アルバムになった。基本的な作風は前2作と大きく変わらないが、Larry Coryell、John Abercrombie、Joe Caroと3人もギターリストが参加したことでも音像は変化。ディストーションをきかしたギターのエッジの たった音もあり、全体的にダイナミックな印象となった。特にラリーコリエルの参加は80年代にコラボレートする先駆けともなっている。 とにかくFusionでは1番豪華面子でかつ聞きやすいサウンドのアルバム。近年CD化されたらしい。

Michal Urbaniak/BODY ENGLISH(1976年)

Fusion名義が続いて完全なソロ名義としては初めてとなるこのアルバム。いきなりオープニングがニワトリの鳴き声ということで びっくり、しかもメロディは中華風と意表をつかれまくるがなかなかかっこいいFunkyなFusion~Jazz Rockアルバムである。 飄々とした音色でコミカルかと思えばかっこよく決めるヴァイオリンソロの一方でところどころに出てくるエスニックなメロディが いい味付けになっている。Urszulaのエフェクトをかけたスキャットもいい感じのアクセント。今回の参加メンバーで目を引くのは ドラムのSteve Jordan。あとはFusionのメンバーとほぼ変わらずでサウンド面でもそんなに明確な違いは感じられないが、 若干メインストリートよりのスピーディでリラックスしたサウンドで、Fusionのような脅迫的、実験的な部分は薄い印象。 とはいうものの決して完成度は悪くない。ちなみにUrbaniakはこのアルバムからリリコン(電子サックス)を使うようになった。 これも未CD化。

Michal Urbaniak/Michal Urbaniak(1977年)

ポーランドの名アルトサックス奏者Zbigniew Namyslowskiをゲストに迎えて発表されたこのアルバム。音楽性はファンキーで聞きごこちの よいフュージョン~ジャズロックサウンドで実験性は薄い。妻のUrszula Dudziakがフューチャーされているものの、Fusionで聴かれる エキセントリックなスキャットではなく、割と普通のスキャットコーラス。そしてUrbaniak自身だが前半はサックス、リリコン (電子サックス)をメインに演奏。またUribaniakと並ぶリードとしてNamyslowskiのサックスのフューチャー度が高いため、Urbaniakの ヴァイオリンが目立ったソロを取る場面は少ない。ただ後半になると7拍子の変則リズムにのってヴァイオリンを 弾きまくってくれる場面もあり少し安心する。ちなみにキーボーディストにStingバンドやジャズ・フュージョンでの多数のセッションで 知られるKenny Kirklandが参加しており、以後80年代中盤までのUrbaniakのアルバムでの常連となる。

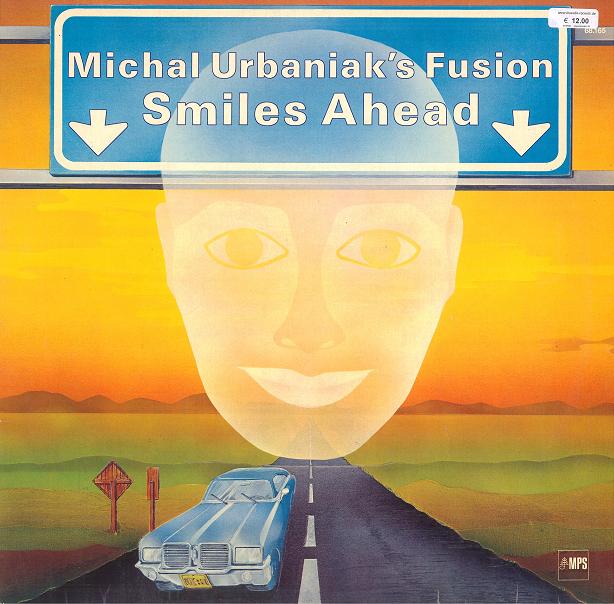

Michal Urbaniak’s Fusion/Smiles Ahead(1977年)

FUSION名義4作目となる今作、メンバーは「Ⅲ」とは異なり、Urszula以外は前年に発表されたUrbaniakのソロ名義作「Body English」の 参加メンバーとほぼ同じ。とは言え今回は、そのバンドメンバーによる曲が増え、前作までに比べ楽曲のバラエティが増している。 それは一面としては寄せ集めな印象にもつながるが、新たな試みがなされたとも言え個々の質はそれなりに高いアルバムとなっている。 1曲目は、初期のinactionの頃に聞かれた4ビートと16ビートの落差で聞かせる曲。3曲目はクリムゾンのトニーレビンの使用で知られる スティックベースを、開発者自らが演奏したというセッション曲。ラスト曲はウズラのソロアルバムのメンバーでの演奏でそちらに 収録されても不思議ではないナンバー。と全体に多彩ながらエスニックな浮遊感とUrszula のエキセントリックなスキャットがやはり 統一感をもたらしていてこのバンドのアイデンティとしている。こちらも近年CD化。

Michal Urbaniak/ECSTASY(1978年)

Urbaniakソロ名義のこのアルバムは、なんとボーカリスト多数参加によるソウルファンク系のボーカルアルバム。 こういう系統の音楽は詳しくないのでよくわからないのだがKenyattaというボーカルグループと Calvin Brownという人物がボーカルで参加し、表題曲始め半数の曲が彼らの手による曲である。個人的には あまり聴くことがないジャンルの音楽だがファンキーなボーカル曲から間奏に入ると、Urbaniakの粘り気のある エレクトリックヴァイオリンが腰のあるソロを弾きまくる展開はなかなかかっこよく彼のセンスのよさを感じる。 ただ8曲中、後半の3曲だけは若干路線が異なり、1曲はUrszula Dudziakのボーカルによるフレンチポップスのような曲、 ラスト2曲はファンクフュージョンなインスト。そういう意味では若干の違和感があるがアルバムの統一感を損なうという ほどのことはない。このアルバムも未CD化だが、アルバム前半の5曲は、2001年に発売された「Urbanizer」名義の アルバムにそのまま収録された。

Michal Urbaniak’s Fusion Featuring Urszula Dudziak /HRITAGE(1978年)

FUSION名義最終作である今作はまたもやメンバーチェンジ。キーボーディストにはKenny Kirklandが参加。結局こうやって一連のアルバムを見ていくとUrszulaとのコラボレーションによるエスニック色の 濃い先鋭的なジャズロックがこの「Fusion」というユニットのコンセプトだったように思える。で今作もやはり民族音楽色の濃いメロディが耳に残るが 他のFusion名義作品に比べると構築性は薄く、個々の個性がそのまま出たストレートなサウンドという印象。Urszulaがメインの楽曲はいつもの エキセントリックなボーカリゼーションを中心とし、Urbaniakメインの曲はスピーディなジャズロックといった感じ。個々の楽曲では1曲目「Folk Song」というタイトルでトルコ風のメロディがインパクトを放つ。また4曲目は Urszulaのスキャットとエレクトリックバイオリンがユニゾンで畳み掛けるスピーディな展開がかっこよく、ジャズロックファンには お薦め。B面はUrszulaのスキャットソロなどをはさみより実験的なテイスト。とにかくジャズロックヴァイオリンファンは 3曲目をどうぞ。未CD化。

Michal Urbaniak/Serenade for City(1980年)

80年発表のこのアルバムは、70年代中盤からのファンクフュージョン路線。参加メンバーもKenny Kirkland、Doc Powell、Marcus Miller、Wayne Shorterと フュージョン周辺の豪華面子で占められている。当然のごとく聞きごこちのよいフュージョンサウンドが特徴で、当時のディスコサウンドとのつながりも感じら良くも悪くも時代の サウンドという印象。 アルバムとしては、77年のセルフタイトルのアルバムに通じる作風であり、妻のUrszulaのスキャットもFusionのエキセントリックなものではなく 非常に心地よく曲にアクセントを加えてくれている。1曲目の昂揚感など素晴らしい。ヴァイオリンのフューチャー度も高く 全編で弾きまくっている。一方で全体的に新味に乏しくなってきている感もあり、次作「Daybreak」を最後にこの路線は打ち止めになる。 ちなみにこのアルバムは「ニューヨークのセレナーデ」というタイトルで当時日本でも発売された。 現在は、UBXからは「Serenada」というタイトルでCD化。

Michal Urbaniak Jazz Trio/My One And Only Love(1981年)

ヴァイオリン、ギター、ベースというシンプルな編成によるこのアルバムは、Michalのメロディアスでアグレッシブなアドリブが 堪能できる正統派ジャズアルバム。ドラムレスのシンプルな編成からGrappelliやVenutiなどのジプシースイング系の スタイルを想像されるかもしれないが、よりジャズよりであり、Urbaniakのヴァイオリンもエフェクターで太めで腰のある 音で演奏されている。 表題曲以外は彼とバンドメンバーの楽曲で、2曲目はギターリストのやさしいメロディが光る曲、 3曲目は「Atma」「Heritage」というFusion名義の2枚のアルバムに収録されていた民族音楽色の濃いナンバーをメドレーで演奏。 シンプルな編成ながらFusionでのバンド演奏を髣髴させるリズミカルな演奏で沸かせる。4曲目もおだやかなナンバー。 それぞれ10分近く演奏されていてアドリブも充実している。 またCD化で同じセッションから 「黒いオルフェ」「サマータイム」など4曲が追加さされているがこれも遜色ないでき。 同じジャズでも後の果敢にバップサウンドに取り組んでいくものとは違う、落ち着いた雰囲気のアルバムだがこれはこれで なかなかの一品。

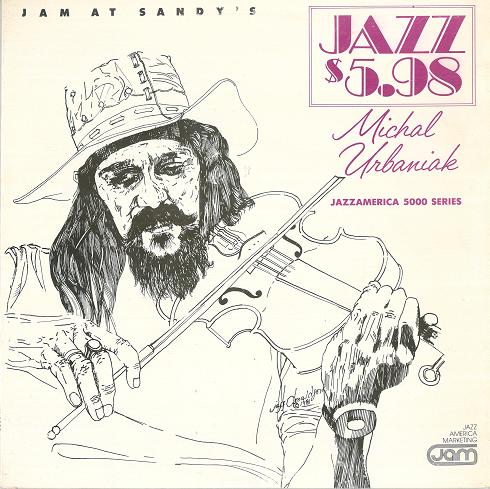

Michal Urbaniak/Jam At Sandy's(1980年)

「My One And Only Love」と同一メンバーのギター、ベースとUrbaniakのヴァイオリン兼リリコン(電子サックス)というトリオ編成。収録曲は「Just Friends」「Body And Soul」「枯葉」などのスタンダード。基本的な雰囲気は同時期同一編成ということもあって「My One And Only Love」と同じ。ただし「My One・・・」でのUrbaniakは全編ヴァイオリンでの演奏だったのに対し、本作ではA面ではエレクトリックヴァイオリン、B面はリリコンでの演奏なのが特徴。聴いた感じでは手狭なクラブでの演奏という印象で、すぐ目の前で演奏しているかのような距離感の近さが魅力。ドラムレスではあるもののベースのしっかりしたリズムがそれを感じさせない。特に「Just Friend」ではランニングベースにのって手癖全開ながらしっかりスイングするUrbaniakのヴァイオリンが心地よい。CD化はどうやらされていないようだが、「My One And Only Love」が気に入ったら探してもいいだろう。

Michal Urbaniak/JAZZ LEGENDS(1981年)

70年代はFUSION志向だったUrbaniakも80年代に入ると正統派ジャズの作品を発表するようになる。その 先駆けとなったのがこのアルバムで、Urbaniakがバップの名ピアニストHorace Silverの曲を多く取り上げた作品集。 メンバーはp,g,b,drでピアノはKenny Barron、drはRoy Haynesなどなど強力。Horace Silverの曲が3曲と彼のオリジナル3曲、 ほかにWayne Shorterのナンバーなどだが彼のオリジナルもHorace Silverにリスペクトしたビバップナンバーとなっている。 全体の印象としてはテクニカルで端正な趣。 後に、彼が純ジャズのヴァイオリンを弾くときはエフェクトをかけて管楽器っぽい音色にするが、このアルバムでは、 わりと素直にクリアで流麗な音で弾いている曲が多くそのあたりが印象的。ビートにあわせてきっちりスイングした演奏がかっこいいが H Silverの「Yeah」のようなテンポの速いバップナンバーになると時々、フレーズのタイミングが遅れてしまう瞬間があったりするあたり、バップを真っ向から弾くことの難しさを感じる。 ちなみにこのアルバムUBXから1997年にこのタイトルで発売されているが、LP時代の原題は「Music for Violin and Jazz Quartet」。

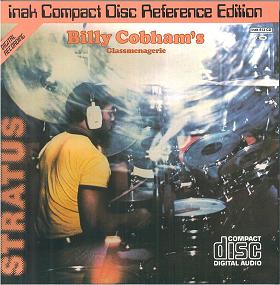

Billy Cobham’s Grass Managerie/STRATUS(1981年)

Billy CobhamのリーダーバンドにMichal Urbaniakがヴァイオリン兼リリコンで参加して録音されたのが本作。他のメンバーはGil Goldsteinがキーボード、ギターはMiles Davis Band参加直前のMike Sternというなかなかの面子。音楽性は一言で言うとタイトなフュージョン。楽曲はCobhamの過去作や参加ミュージシャンの曲の再演がほとんどで、パーマネントなバンドというよりはセッションアルバム的な色彩が強い印象を受ける。Urbaniakは「Kasia」1曲を提供。演奏はリリコン中心だが2曲でエレクトリックヴァイオリンを弾いている。全体の印象としては爆発力はないが安定した演奏という感じで悪くはない。ただ同一の面子でライブDVDが発売されていて、そちらの方が全体のテンションの高さ、Urbaniakのヴァイオリンプレイのかっこよさとも上で、しかもそちらの方が入手も容易なので、DVDを探した方がよい。

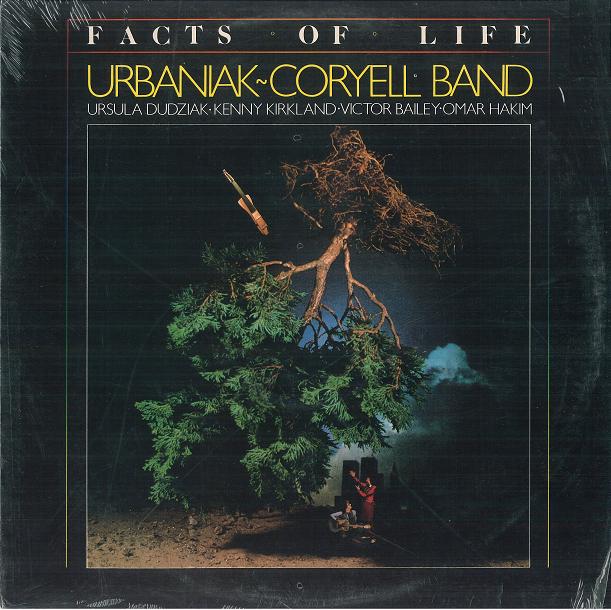

Urbaniak~Coryell Band/Facts of Life(1984年)

Michal Urbaniak、Larry Coryellの二人の名前を冠した双頭バンドの唯一のアルバム。クレジットされるメンバーは この時期のUrbaniak作品の常連Kenny Kirklandに、ベースVictor Bailey、ドラムOmar Hakimという当時のWeather Reportのリズム隊と豪勢な 布陣。楽曲は、Urbaniak、Coryellそれぞれ4曲づつの提供だが、良くも悪くもバラエティに富んでいて、わかりやすい横ノリフュージョンサウンドや 「エクスタシー」収録のブラコンナンバーの再演とバンド編成での演奏を収録しつつ、一方ではアコースティックギターとヴァイオリンによる デュオでの演奏を数曲収録。個々の演奏は非常によく、特にフュージョン曲は素直にかっこいいのだが、全体としてみた時にあまりにバラバラな 楽曲の並びには違和感を覚えざるをえない。それにしてもフュージョン曲においてもアコースティックな音色で早弾きソロを弾くCoryellがかっこいい。 ちなみにアコースティックデュオ路線は、そのまま次作「Larry Coryell&Michael Urbaniak」へと発展する。おそらく未CD化。

Michael Urbaniak with Horace Parlan Trio/ Take Good Care Of My Heart(1984年)

デンマーク在住のジャズピアニストHorace Parlanのトリオと競演したアルバム。Parlanはハードバップ系の黒人ピアニストで黒っぽい ファンキーなピアノでファンのいる実力派で根強いファンがいる人とのこと。ということでこのアルバムで聴ける演奏はストレートに スイングするかっこいいジャズサウンド。このアルバム中7曲がUrbaniakのオリジナルだが、シンプルで判りやすいメロディが気持ちよい。 ジャズ雑誌の人気投票で当時No1になったという話を聞いたがそれもわかる。ヴァイオリンはエレクトリックで曲によってサックス系の エフェクトをかけたりもしているが、これはジャズっぽさをより出していて個人的には○。 Urbaniakはこういったメロディアスな4ビートジャズの演奏が一番あう。 近年「I JAZZ LOVE YOU」というタイトルで 発売されたCDはこのアルバムに1曲「Friday Night at the Village Vangard」から追加したもので注意が必要だが、逆にUrbaniak自身の このアルバムへの愛着の表れということかもしれない。 ジャズヴァイオリンを聴こうというなら こういうUrbaniakのジャズ路線は素直におすすめです。

Larry Coryell&Michael Urbaniak /A QUIET DAY IN SPRING(1984年)

ギターのLarry CoryellとUrbaniakのDuo名義の作品。実際はアコースティックベースが参加してのトリオ編成でゆったりした アンビエントなジャズを演奏している。まず印象に残るのはCoryellのさざなみのようなアルペジオを奏でるアコースティックギター。 彼独特の線の細いギターでバッキングのアルペジオ、ユニゾンでメロディ、そしてソロと縦横に弾きまくっているが、音色もあって 極めて穏やかな印象、そのたおやかなギターをバックにUrbaniakも穏やかにメロディを歌い上げている。ヴァイオリンの やわらかい音色やメロディの穏やかさから一聴するとイージーリスニングを聴いているかのような気までするが、しっかりと スイングするヴァイオリンのフレーズや細かいキメなどでの息の合い方はなかなか見事なものである。

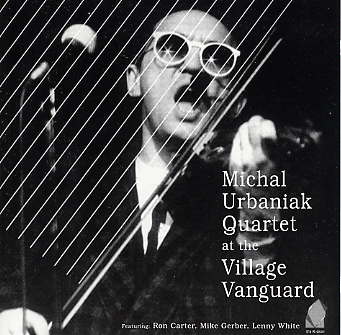

Michal Urbaniak・Quartet/ Friday Night at the Village Vangard(1987年)

ベースにRon Carter、ピアノにMike Gerber、ドラムにLenny Whiteという凄腕面子によるカルテット編成での85年1月のライブを収録した アルバム。時期、面子を考えると94年の「At The Village Vangard」と近いがそれに比べると若干落ち着いた演奏。1曲目 「Stella By Starlight」2曲目「Stardust」はミッドテンポで穏やかに聴かせる感じ。3曲目「I Just Love You」あたりから 走り出すがそれでもわりとあたたかっくゆったりした感じ。5曲目の「VISKAN」はランニングベースが心地よいアップテンポジャズ。 というわけで安定した演奏、クオリティはいつもどおり。あとは収録曲やノリの好みでこのアルバムか「At The Village Vangard」を 選べばいい。ちなみにUrbaniakのヴァイオリンの音色は彼がジャズを演奏する時は定番の管系のくぐもった感じのエフェクトをかけたもの。

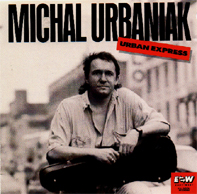

Michal Urbaniak/URBAN EXPRESS(1989年)

Urbaniak9年ぶりのエレクトリックアルバムは「Manhattan Man」や「Urbanaitor」「Urbanizer」など現在までのUrbaniakの多彩な活動の 原点となった。80年代の最新のデジタルシンセの打ち込みの音の中、よりエレクトリック色の濃い粘り気のある線の太いエレクトリック ヴァイオリンがたゆたうメロディアスでアーバンなフュージョンサウンドはさらに発展してフューチャージャズへと向かう。今聴くと デジタルシンセの大仰さが時代を感じさせるところもあるが、それ以上に現在まで彼のアルバムで使われる技法が殆どみられる点は 重要だ。それにしても時代時代で最先端のサウンドにあわせて自らのスタイルをどんどん変化させていく柔軟性は大したものだ。 ちなみにUBXからは「CODE BLUE」というタイトルでCD化。

Michal Urbaniak/SONGBIRD(1991年)

ポーランド出身でアメリカで活躍するUrbaniakの91年発表のこのアルバムはピアノにKenny Barron、 リズム隊にPeter WashingtonとKenny Washingtonとなかなかの面子を迎えての純ジャズ作品。 この時期のUrbaniakは一方でフューチャージャズ的な作品を発表しつつ一方で純然たるジャズ作品でも良作を発表しており、 この作品は後者での名作。 ピアノトリオというシンプルな編成で、オリジナル曲を中心に歌心あふれる良質のソロを聞かせてくれる。 ヴァイオリンの音色は 微妙に管楽器系のエフェクトを加えたものだが、それが彼のノリのいいフレーズによって独特の色気を生んでいる。Urbaniakのヴァイオリンはフレーズやビートの頭のスピードが弱い一方、アフタービートはきっちり利かせているので、こういったミディアムからスローテンポでのメロディアスなジャズサウンドが一番合うように思う。またスタンダード「Beautiful Love」はLockwood、John Blakeも取り上げているが個人的にはこのアルバムでの彼の演奏が 一番好き。

Michal Urbaniak/Manhattan Man(1992年)

90年代のUrbaniakの活動は正統派ジャズの路線とFunk、アシッド系の路線に2分されるが、Urbanator直前期のアルバムということで、 それに近いアーバンでムーディ、FUNK、FUSION系のサウンドを中心としたアルバム。ただし曲によって方向性はばらばらで、 全くヴァイオリンを使わない打ち込みとサックスによるムードジャズのような曲があると思えば、アコースティックヴァイオリンによる ジャズバラードもあり、かと思うと「Ecstasy」と同様の路線のブラコンなボーカル曲「Don't Wait」が収録されていたりも する(この曲は後に「Urbanizer」に収録。)曲によって面子はばらばらでHerbie HancockやToots Thielmansなどの豪華ゲストも参加。こう書くと散漫な感じがするが全体的な 雰囲気はアーバンなBGMという感じで統一感があり聴きやすい。プレイヤーというよりコンポーサーとしての作品ということか? ヴァイオリン使用率が低いのが個人的には残念だが。

Michal Urbaniak Quartet/at the Village Vanguard(1993年)

直後にともにUrbanatorを結成するLenny White(dr)やRon Carter(b)らとのピアノカルテットで聞かせる正統派ジャズアルバム。 全8曲中、前半4曲がスタンダード、後半が自作曲。ヴァイオリンの音色はくぐもった飄々としたものでクラシカルな感じはない。 ただ一聴した感じ、管楽器とも思えるその音色が逆にジャジーなリズム隊の音にマッチしていて、Lenny Whiteの巧みなシンバルワークに 導かれて、激しくスイングするヴァイオリンプレイを披露。ジャズバイオリンの王道を行く素晴らしい演奏を聞かせている。特に 4曲目Horace Silver作曲の「Sister Sadie」での白熱したプレイは見事。時々ビートに運動神経がついていかず、フレーズがよれたり はずしたりする瞬間があるのは相変わらずのご愛嬌。そのあたりを下手ととるか味ととるかは人次第だが、個人的には 味として捉えたい。「Take Good Care~」なども同路線でスタジオ録音な分安定感はあるが、ライブならではの 熱さが感じられるこちらも甲乙つけがたい。ちなみに原題は「Live in New York」。

Michal Urbaniak/SOME OTHER BLUES(1993年)

91年の「Songbird」の続編的なアコースティックジャズアルバム。編成も「Songbird」と同様のピアノ、ベース、ドラムというカルテット編成で Peter WashingtonとKenny Washingtonのリズム隊は変わらずだが、ピアノがDave Kikoskiに交代している。今回は、オリジナル曲は 少なく、John Coltraneの「Some Other Blues」、Horace Silverの「Nica’s Dream」、Miles Davisの「All Blues」などより ハードバップよりのスタンダードナンバーを取り上げているが、そういった楽曲の場合、Stuff Smith、Billy Bangのようなアタックのある音色ではない分、 切れがなく、物足りなくつたない演奏になっている感はぬぐえない。 それよりは、「The Christima Song」など他のミディアム~スローテンポのナンバーなどの方が彼の味が出ていて魅力的だ。ちなみに収録されている Miles Davis作の「Milestones」は軽快なリフが有名な方ではなく、Charly Parkerとやっていた頃にやっていた同名異曲なので注意。

URBANATOR/URBANATOR(1994年)

ヨーロッパでフュージョン系のヴァイオリニストとして活躍した後、アメリカに渡ったMichal Urbaniakが1994年に DrumのLenny Whiteらと結成したURBANATORは、ファンキーなリズムやRAPなどの積極的な導入によって極めて先進的な クロスオーバーサウンドとなり当時フューチャージャズといわれて話題を読んだようだ。多数のゲスト参加により完成度の 高いアルバムとなっている。ただここではUrbaniakはヴァイオリンよりもSAXのプレイが中心。個人的にはこういった音楽と ヴァイオリンの組み合わせが興味深いのだが、たまにエレクトリックのソロが控えめに聞こえる程度でヴァイオリンの影は今一薄い。 ヴァイオリンが入っている必然性が感じられないのはちょっと残念である。

URBANATOR/URBANATORⅡ(1996年)

ヒップホップとジャズ・フュージョンを融合させたUrbanatorの2作目。前作はMichal UrbaniakとLenny Whiteの双頭バンドだったが、 今作では、Lennyが脱退。Urbaniakが実質的なリーダーとなった。前作同様の曲調だが、前作に比べフュージョン色が強い曲が増え、 5曲目など全体的にポップになった感じがする。また、Urbaniakは相変わらずサックス、キーボードなどとの掛け持ちだが、 ヴァイオリンの登場割合は前作より増し、エレクトリックヴァイオリンがのりのいいソロをつむいでいる。曲も11曲中8曲がUrbaniakの 作曲。彼の才能が遺憾なく発揮された作品。

Michal Urbaniak/Live in Holy City(1996年)

Urbaniak96年の録音はオーケストラとラッパーが参加してのライブアルバム。90年代の彼はアコースティックジャズ路線とフューチャージャズ路線の両方を展開するが、それとあわせてオーケストラへの興味やコンポーザー、アレンジャー志向もより表面化してくる。このアルバムはそういった彼の2番目と3番目の顔でのライブということになる。ただし前半はオーケストラが全面に出過ぎていてシンフォニー作品のようだ。中盤の以降は、オーケストラがアルバムにおけるシンセストリングパートを生演奏するポジションに落ち着くので「Manhattan Man」などのアルバムをスケールアップしたようなサウンドとなる。生ドラム、生オーケストラヒットをバックに流麗なヴァイオリンソロを響かせる様は素晴らしい。またそんな壮大な演奏をバックに展開されるラップもどうどうたるものでなかなかの聴き物。

Michal Urbaniak Quartet/Ask Me Now(1999年)

「Some Other Blues」に続くアコースティックジャズ路線のこのアルバムはピアノトリオを従えていわゆるCharlie Parkerなど バップ全盛期の楽曲を取り上げた作品集。Charlei ParkerやTherounius Monkなどまさにバップstandardを演奏しているが、 正直、残念な印象。バップサウンドはきわめて早いスピードのカクカクとしテーマメロディに強いアタックでリズムを強調することで強烈なグルーブを 生むわけだが、Urbaniakのヴァイオリンはそういったアタックの強さがなく、スピーディなバップサウンドにきっちりとリズムを あわせることができていない。そのため冒頭の「Ornithorogy」からバックにヴァイオリンが遅れて腰砕けなサウンドになってしまっている 感がいなめない。同じParkerの曲でも「Little Swead Shoes」などはまだ、テンポもゆったりしているのでリズム的には対応できているが ヴァイオリンでバップサウンドを演奏することによる魅力を引き出しているとは言いがたい。 ヴァイオリンでバップに取り組むことの難しさを考えさせられるアルバム。曲によってはそれなりにいい演奏もあるが、 個人的にはちょっとどうかと思う。

Urbaniak・Lackerschmid Connection/Polish Wind(2005年)

ポーランド出身で70年代からNYで活躍するジャズヴァイオリニストMichal Urbaniakのおそらく最新作でドイツのヴィブラフォン奏者Wolfgang Lackerschmidとのユニット名義作品。LackerschmidはChet BakerやLee Konitzなどと競演してきた人物。編成はベース、ドラムとの4人で、楽曲はUrbaniakの曲を4曲、Lckerschmidの曲を3曲、ベースのJohn Leeの曲を1曲。Urbaniak曲ではFusion時代の「Mazurka」などが選曲されるなど全体的にジャズロック、フュージョンよりの選曲、John Leeの曲ももろジャズロックだが、ヴァイオリン、ヴィヴラフォンのリリカルなサウンドもあって非常に聴き易い。Urbaniakはエレクトリックヴァイオリンで相変わらず多少ささくれた感じの粘り気のある音だが、ソロ自体はメロディアスに歌う感じで心地よい。もろジャズではないのでロックファンでも聴き易いはず。Urbaniakの最近作ではダントツのお勧め。

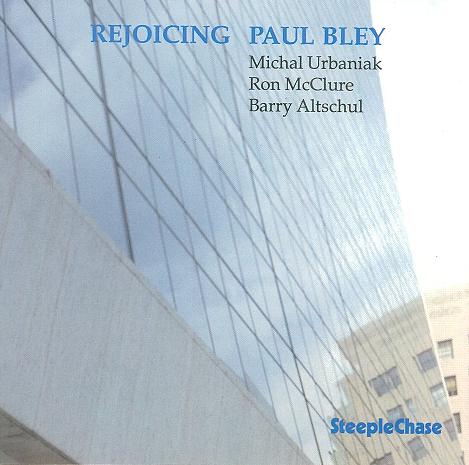

Paul Bley Quintet /Rejoicing(1990年)

カナダ出身のモダンジャズピアノの重鎮Paul BleyのリーダーカルテットによるNYはSweet Basilでのライブ録音。 メンバーはRon McClure(b)、Barry Altschul(dr)、そしてヴァイオリンでMichal Urbaniakが参加。MclureはKeith Jarretバンドに参加したりする一方 The Fourth Wayにも在籍とハードバップからジャズロック、フリーまで幅広いジャンルに顔を出す人物、Altschulは60年代から Paul BleyやChick Coreaのバンドに参加するフリーよりのドラマー。今作でのUrbaniakのヴァイオリンはエレクトリックだが、 後はアコースティック編成で、MonkやOrnet Colemanのブルース曲を演奏、全体的にラフでアウトした感じだが、 全編これぞジャズというノリのよい白熱したプレイが聴ける。こういったハードな演奏には、 Urbaniakの粘り気のあるエレクトリックヴァイオリンが非常によく合う。ことバップ系のサウンドでは丁寧な演奏よりもノリで弾き倒すようなシーンでこそ魅力を発揮するヴァイオリニストであることが改めて感じさせる作品。特に10分を超える「All The Things You Are」のアグレッシブなプレイは素晴らしい。