Zbigniew Seifert/Zbigniew Seifert(1977年)

74年頃Hans Kollerバンドに参加していたSeifertは、ベルギーのフルーティストでありプロデューサーでもある Chris Hinzeに見いだされソロアルバム用にオランダで録音を行う。しかしHinzeは本作でSeifertのアメリカ進出を目論んだため録音した音源は棚上げとなり、結局76年に Michael Breckarをはじめとするアメリカのミュージシャンとの追加録音が行われようやく本作は完成されたとのこと。そんな経緯もあり録音の中心メンバーはHinzeと彼の人脈で、 当時ジャズファンク系のアルバムを発表していたJohn Lee&Gerry Brownがリズム隊として参加した。楽曲についてもSeifertの曲以外にHinzeやJohn Leeの曲も取り上げられ、 全体にファンキーなクロスオーバーサウンドを志向した音作りとなった。曲によってはFusion色が強く出すぎるなど若干オーバープロデュース気味で、Seifet自身あまり 満足していなかったようだ。とはいえ彼自身の鋭角的な神経質だが芯のある音色はいつもどおりで、オーソドックスなFuison的サウンドにも意外と はまっていることに驚かされる。とりあえず彼の代表曲「On The Farm」や、スピーディなジャズロック曲「China Town」などはファンとしては押さえておきたいところだ。

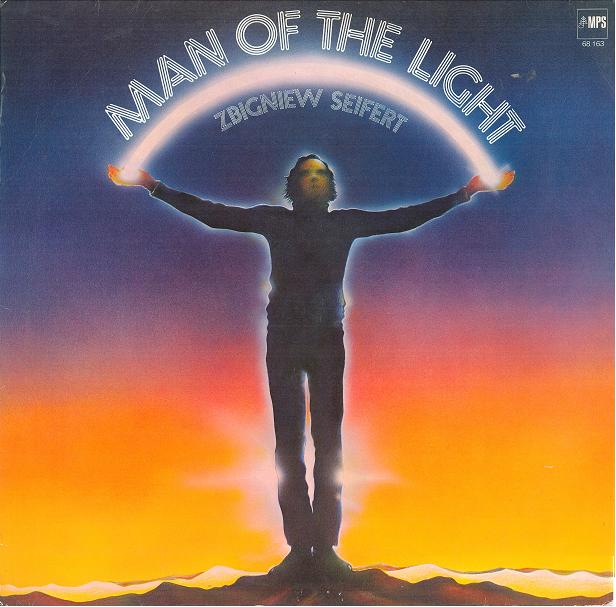

Zbigniew Seifert/MAN OF THE LIGHT(1977年)

セルフタイトルの前作に満足のいかなかったSeifertはヨーロッパにもどった後、ドイツ出身の名ピアニストJoachim Kuhn、 ベースCecil MacBee、ドラムBilly Hartという強力面子を集め録音を開始、本作を完成させた。(ただ前作の契約の関係でこの時期に録音することが認めれていなかったため、 ジャケットには76年録音とクレジットされた。)そんな本作だが、ジャズロック調のスピード感のある楽曲とKuhnの華麗でゴージャスなピアノによってプログレファンにも 人気の高い1枚となった。まず1曲目の「City of Spring」からしてスピード感のある楽曲でうなりをあげるかのような彼のヴァイオリンソロがとにかくかっこいい。 他にもライブ定番の「Man Of The Light」「Turbulent Ployer」「Coral」で炸裂するリズム隊をバックにSeifertとKuhnとががっぷりと渡り合う様は圧巻。全体に横ノリ感が 薄いあたりいかにもヨーロッパのジャズという感じで、楽曲は多様だが基本的にシリアス。そのあたりが趣味を分けるところはある。とは言うもののアルバム全体の統一感、 楽曲のバランスもあり世評どおりの完成度の高い名作であることは間違いないだろう。

Zbigniew Seifert/Solo Violin(1976年録音・78年発表)

裏ジャケットに「妻に捧げる」とクレジットされたこの作品は、ヴァイオリンによる彼の完全ソロ。 音を聴いた感じでは2本のヴァイオリンが 鳴っていたりする一方、残響や拍手なども聴かれるのでライブ録音に若干のオーバーダビングが施されているように思われる。 どこまでが本当に即興でどこまでが作曲された音かはわからないが、聴いた印象としては簡単な構成に基づいた即興ソロという感じ。 そう書くと難解な印象を持つ人もいるかもしれないがそうではなく、とにかく心に響くヴァイオリンの音色の心地よさが素晴らしい。 1曲目からしてサックスかと思えるほどの多様で豊かな表現力をもった芯のあるヴァイオリンの響き、この深みのある音色、表現力は 本当に見事だ。たおやかに流れる至福の40分、ジャズロック的な派手さやキャッチーなメロディはないが、個人的にはこれぞ彼の 本質が現れた最高傑作だと思う。

Zbigniew Seifert/PASSION(1978年)

Seifert最後のスタジオ作となる本作はNew Yorkで録音されたもの。ドラムにJack DeJohnette、 ギターにJohn Scofield、 ベースにEddie Gomez、パーカッションNana Vasconcelos という豪華面子によるバンド演奏をメインに、ストリングス主体の静謐な楽曲がさしはさまれるという構成。 バンド演奏ではSeifertならではのモードジャズが全編で展開されている。冒頭からDejonettの正確かつ豪快なドラミングにパーカッションがからむサンバのリズムにのって 激しいソロが 繰り広げられる様は圧巻。「Man of The Light」と比較してリズム隊の違いがアルバム全体の雰囲気を一変させているのは明らかで、自己主張著しいリズム隊に 煽られてSeifertも激しいソロを取っている。一方ストリングスによるパートは元々1976年頃にジャズシンフォニーとしてSeifetが作曲しヨーロッパで録音されたものを 流用しているとのことだが、これにより流れが分断されると取るかは人次第か。77年頃には既に闘病生活に入り、このアルバム録音時には相当病状も進行していたようだが、 そうとは思えない見事な快演を聞かせてくれる本作。残念ながらこのアルバムが彼の生前の最後のアルバムとなってしまった。

Zbigniew Seifert/KILIMANJARO(1978年)

本作は、1978年11月14日ポーランドでのライブを収録したライブアルバム。編成はギター、エレピ、ベース、ドラムという クインテットで、メンバーはギターのJaros?aw ?mietanaをはじめとするポーランドのミュージシャン。A面2曲、B面1曲という構成で、1曲目は「MAN OF THE LIGHT」でも聴ける ミディアムテンポの佳曲「CORAL」で演奏はスタジオアルバムに近い印象、 2曲目John Coltraneの高速ナンバー「IMPRESSION」ではギターと激しいソロを取り合い盛り上がる。 ただB面全部を使った3曲目は ミディアムテンポでギターとユニゾンしソロを繰り広げているもののあまり熱い盛り上がりはなく若干平板な印象で少々物足りない印象も。 Seiferはこの時期、既に闘病生活に入っていてライブもほとんどできていなかったとのことでコンディションも万全とはほど遠い状態、バックも スタジオアルバムの豪華面子に 比べると少々分が悪いということで、近年発掘された76-77年のライブと比較すると完成度で劣るところもあるが、それでも この演奏クオリティということで十分聴くに値するアルバムになっている。

Zbigniew Seifert/KILIMANJARO2(1978年)

Kilimanjaroのジャケットを左右反転しただけというまぎらわしいジャケットの本作は、そのKilimanujaroと同一日のライブを収録したまさに続編。 A面は普通に2曲の演奏を収録しており、そのうちの「Bez tytu?u」はスタジオ盤未収録の曲でミディアムテンポのオリエンタルなリフの上で淡々と各楽器がソロをとりあうという感じの曲、 一方B面はセルフタイトルのアルバム収録の「On The Farm」のライブバージョンを バックにしたSeifert本人のインタビューという変則的な内容。本人のインタビューはもちろん 貴重なのだが、バックの演奏をちゃんと聴きたい身としてはちょっときつい。インタビューの中身は、彼がジャズヴァイオリンを始める経緯や アルバム発表当時の活動についての ことで、「“Man of The Light“の録音メンバーでやりたいが経済的物理的にできない。ポーランドでは とりあえずポーランド人とバンドをやっているのだが」 「ヴァイオリンで演奏することに興味が入っていて今はサックスに割く時間はない」 といったことをしゃべっていて興味深い。

Zbigniew Seifert/Polish Radio Jazz Archives 32(2018年発売)

ポーランド国営ラジオ所蔵の音源のアーカイブシリーズの32弾としてSeifert名義の本作が2018年になって発掘発表された。収録曲7曲のうち5曲が1978年11月14日のライブということで、 上記「Kilimanjaro」と同一日のもの。うちSeifertの1stに収録されていた「Spring On The Farm」と3rd「Passion」に収録の「Matena」(Passionには「Passion」として収録)が 「Kilimanjaro」には未収録。残りの3曲は「Kilimanjaro」にも収録されているが、どの曲も「Kilimanjaro」のものよりも長尺になっていて、おそらく「Kilimajaro」収録版は ギターソロなどをカットした編集版で、こちらの音源がオリジナルということかと推測される。78年録音以外の2曲のうち、1曲は1972年にPolish Radio Jazz Studio Orchestraと 共演したもので、彼の最初期のヴァイオリン演奏が聴ける貴重なもの。最後の1曲はZbigniew Seifert Quartetによる70年のライブ録音で、こちらはサックスでの演奏になっている。

Zbigniew Seifert/We'll Remember Zbiggy(1974〜1977年)

79年に33歳の若さでガンで亡くなった彼を悼んで発表されたこのアルバムは74年〜77年にかけて彼が様々なミュージシャンとおこなった 演奏を集めた編集盤である。ピアノのJoachim KuhnとのDuo、ギターのPhillip CatherineとのDuo、Hans Kollerバンドでの演奏など 多彩なアーティストとの演奏は、統一感こそないが、モダン、ジャズロック・クロスオーバーからフリーまですべてに対応しかつ、 どのジャンルでもオリジナリティを主張する彼のあふれる才能の幅を実感することができる。特にゆったりした曲でのヴァイオリンの 芯のある音色はクラシックとジャズの感性があいまった素晴らしいものだ。若干モダンより過ぎでシリアスな曲が多い印象はあるがファンは是非入手したい。

Zbigniew Seifert -Variospheres/Live in Solothurn(1976年録音)

Zbigniew SeifertはHans Koller Free Soundに参加後、ベルギー人ピアニストMichel Herrと、Tomasz Stanko Quintet在籍時の同僚であり「Purple Sun」当時のリズム隊である Hans Hartmann(b), Janusz Stefa?ski(dr)というメンバーでリーダーバンドVariospheresを75年に結成した。その発掘ライブが本作。「Zbigniew Seifert」「Man Of Light」 という2枚に収録される曲が各2曲既にこの時点で演奏されているほか、Michel Herrのオリジナルが1曲に、未発表曲が1曲。ソロ2作からの代表曲の演奏もうれしいが、 冒頭の14分にわたる未発表曲が特に素晴らしく、前半のスピリチュアルジャズ的な解放感あふれるフリーな演奏から、後半一転アップテンポになりランニングベースをバックにピアノ、 ヴァイオリンが炸裂する。全体にとにかく手数の多いリズム隊をバックに激しいソロを取るSeifertが圧巻。全体にジャズロック的なのでロックファンにも聞きやすいだろう。 音質もクリアでファン必聴の名ライブ盤になっている。

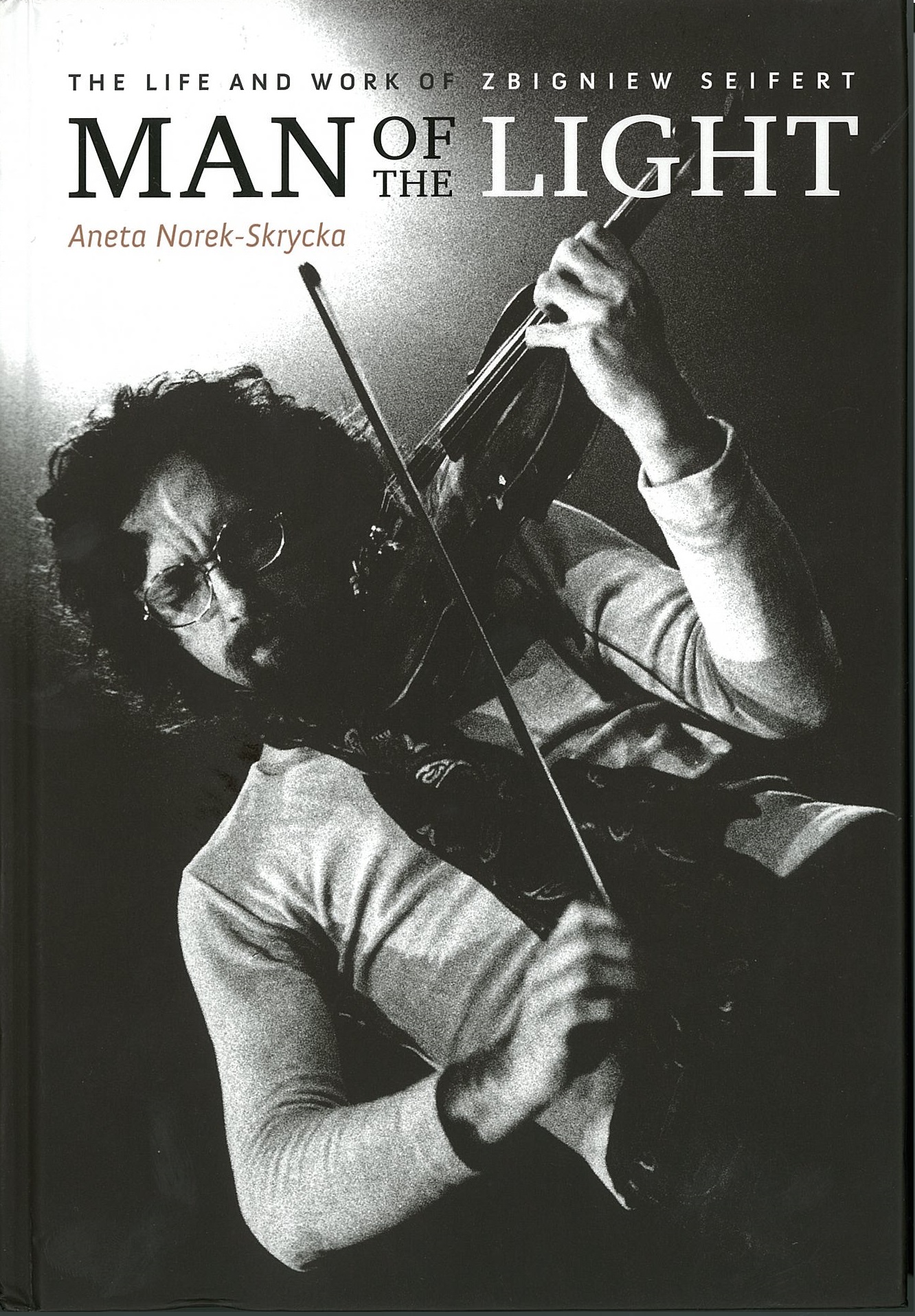

Zbigniew Seifert & Richie Beirach/Live At Street Spring 1976

Aneta Norek-Skrycka氏によるSeifertの伝記「MAN OF THE LIGHT The Life and Work of Zbigniew Seifert」の第2版に ボーナスとしてついていたのがこのCD。ニューヨーク在住で「Passion」にも参加したピアニストRichie Beirachの好意で音源提供されたとのことで、SeifertとRichie氏とのDuoライブが 43分収録されている。特にクレジットはないが収録曲のうち「ZAL」は「We’ll Remember Zbiggy」に収録されているものと同じ演奏と思われ、そうであるなら1stアルバムの追加録音と プロモートのために渡米した1976年12月のライブということになる(ちなみに同一演奏ではるが、音質は「We'll Remember Zbiggy」の方がよいので注意)。楽曲は基本的にRichie氏によるものとみられ、ピアノとヴァイオリンという 編成もあり内省的な雰囲気の作品。音質は海賊版レベルだが十分聞けるもので、本編である伝記(英語版とポーランド語版あり)も圧倒的な情報量の労作なのでファンは是非入手を。

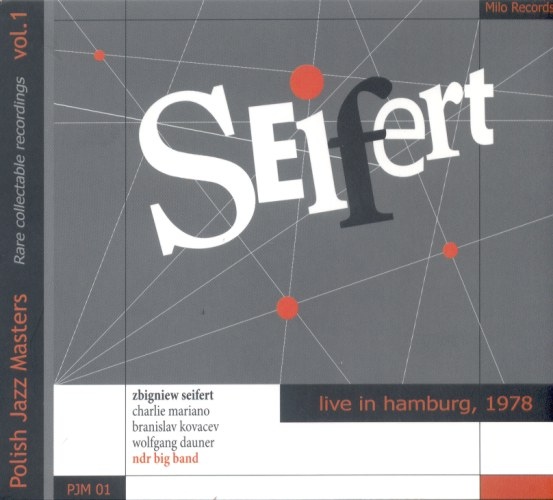

Zbigniew Seifert/Live in Hamburg 1978

2006年にZbigniew Seifert名義で発売された発掘ライブ音源である本作は、Piano・KeyboardのWolfgang Dauner、サックスのCharlie Marianoというこれまでも共演歴のある盟友2人に The NDR Big Bandがバックという豪華な編成。録音クレジットは1978年になっているが、Aneta Norek-Skrycka氏の伝記によると78年は既に闘病生活でライブもままならなかったはずで、 おそらくは彼がNDR Big bandに定期的に客演していた77年頃、もっと言うと公開録音されたという77年6月10日のライブではないかと推測される。楽曲名もノークレジットだが 実際に演奏されているのは、DaunerとMarianoが当時参加していた「United Jazz + Rock Ensemble」のレパートリー「Yin」「South Indian Line」「Step of M.C.Escher」などであり、 そういう点で考えると本作はSeifet名義というよりDuner・Mariano・Seifertの連名によるセッションライブと考えるべきだろう。演奏としては快活な1曲目からヴィヴラフォンも入って幻想的に 聴かせる2曲目、エキゾチックな3曲目、ミステリアスな4曲目、ホーンのバッキングもかっこよく炸裂感の高い5曲目とアルバム全体としてもメリハリもあり一気に聴かせてくれる。 音質的にはところどころ盤起こしかと思わせるところもあるがまずまずで、ファンなら必聴。

Tomasz Stanko Quintet/Jazz Message From Poland(1972年)

ポーランドのジャズトランペッターTomasz StankoのバンドにヴァイオリンのZbigniew Seifertが在籍していた時期の作品。 Seifertがヴァイオリンで参加した作品としては翌年の「Purple Sun」もあるが同一編成ながら印象は大分異なり、こちらは大分地味な印象が強い。 A面収録の2曲のうち前半1曲は、淡々と一定のスピードで続くドラムの刻み、へースのリフの上で、トランペットとヴァイオリンそしてフルートが左右で それぞれソロをつむぎ続け少しずつ盛り上がっていく。そこから流れ込む2曲目は終始フリーな感じ。B面は後に「At the Primate Palace」でライブバージョンが 収録される大曲だが、これもフリーな感触が強いが劇的な激しさはなく淡々と穏やかに続く。どの曲でもSeifertは終始前に出ていつものヴァイオリンを聞かせている。 ただジャズロック的明快さや音響的な派手さはないので、わかりやすさという点では「Purple Sun」をお勧めします。

Tomasz Stanko/At the Primate Palace(1973年録音)

1982年発表のこのアルバムはStankoの完全ソロと、1973年のジャズフェスでのバンド編成によるライブを片面ずつ収録。 そのバンド編成でのライブでは前年のアルバム「Jazz Message from Poland」収録の「Piece for Diana」を同一メンバーで LP片面まるまる演奏している。「Jazz Message〜」と同じ曲ながらフリー色が強いためあまり同じ曲という印象はない。 Seifertは最初は主役のトランペットを中心とした激しい演奏の裏でヴァイオリンをいつもの音色でうならせているが、 9分頃からメインに出て完全フリー状態になりあのひきつけを起こすかのような音圧のある音色でのソロを約3分にわたり炸裂させている。 それが終わった後は、他の楽器のソロ中心で展開するが、裏でちょこちょこヴァイオリンをドローンのようにうならせている。 もしSeifertのヴァイオリンが聴きたいのであれば、Seifertのソロやこのアルバムの同じメンバーによる「Purple Sun」を聴いた方がいい。それらを聴いて尚、彼のヴァイオリンが聴きたいならどうぞ。

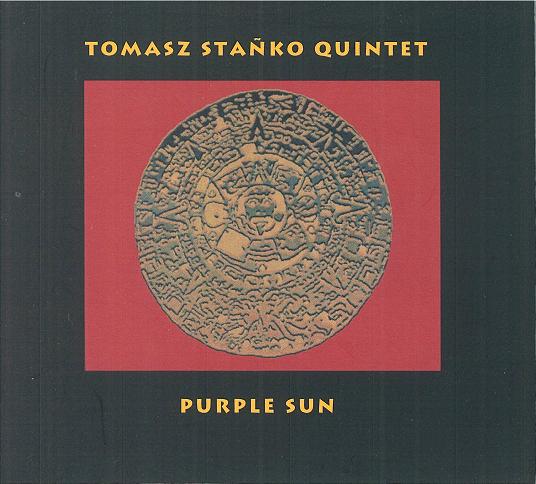

Tomasz Stanko Quintet/PURPLE SUN(1973年)

ポーランドのトランペット奏者Tomasz Stankoの73年作。編成はベース、ドラムにソプラノ・アルトサックス奏者、そしてヴァイオリン兼アルトサックスでZbigniew Seifert。楽曲は、 遠くで鳴っているようなエコー効きまくりの幻想的なトランペットを中心に、反復するビートにのってメンバーがソロを 繰り広げる幻惑的なジャズロック。全4曲中、1曲目ではエフェクト(ワウ?)を効かした音色のヴァイオリンでバッキングに 徹しているSeifertだが、2曲目では暗闇を切り裂くような鋭いタッチでヴァイオリンを弾きまくっている。 3曲目も前半はバッキングに徹しているものの後半になると反復するビートにのって激しいソロを取っている。 ちなみに彼がサックスを吹いている時のフレージングもヴァイオリン同様だったりする点は興味深い。東欧ならではのエスニックでクールなサウンド、そしてこのアルバムならではの独特の音響感が癖になる傑作。

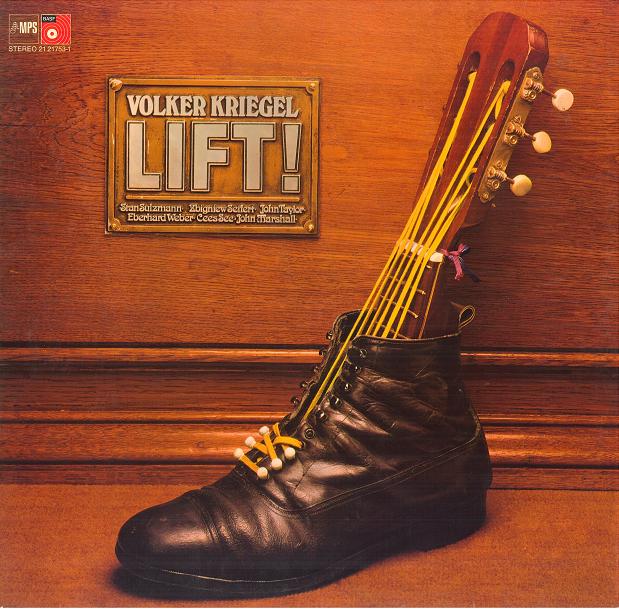

Volker Kriegel/LIFT!(1973年)

ドイツのジャズギターリストVolker KriegelのアルバムにSeifertは数作参加しているがその中の1作。 SaxがStan Sulzman、キーボードがJohn Taylor、ドラムにJohn Marshallとイギリスのジャズ、ジャズロック人脈が多く参加、ベースにはECM系で活躍するEberhard Weberと 多彩なメンバーだが、全体的な印象は割りと落ち着いたタッチのジャズロック。軽快なナンバー、メロディアスなナンバーとも整った演奏だが、逆に言うと楽曲や演奏とも ここという熱さ、インパクトに欠ける印象も受ける。リーダーのKrigelはアコースティックギターでの達者なソロの一方、エレキでロック色のソロも取るなど幅広い。 Seifertはやはりいつもの音色で参加。他の客演に比べると地味な印象だがB面1曲目などはやはり彼ならではのソロを繰り広げている。

VA/Polish Jazz Vol37 ALL STARS AFTER HOURS-NIGHT JAM SESSION IN WARSAW(1974年)

73年12月ワルシャワで行なわれたポーランドのジャズミュージシャン総勢17人による大セッションを収録したライブ盤。 Zbgigniew Namyslowskiらの名前に並んでヴァイオリンニストのZbigniew Seifertも参加、全4曲中3曲でソロを取っている。 参加曲はNamyslowskiによるブルースナンバー「Neskim Blues」、Horace Silverの「Peace」、Miles Davis 「So What 」。参加メンバーが多いためソロの長さは短めだが、いかにもSeifertという芯のある鋭い音で印象に残るソロをつむいでいる。 特に「Peace」は7人と割合小編成での演奏ということもありソロの尺も長く、ミディアムテンポでのよく歌うソロは非常に味わい深い。 彼のリーダー録音はオリジナル主体で、そこではよりモード的演奏が多いので、こういったスタンダードでの演奏は珍しく価値のあるアルバムとなっている。

Ji?i Stivin & Co. Jazz System/5 Ran Do ?epice(1974年)

チェコスロバキアを代表するフルート・サックスプレイヤーでクラシック、ジャズ両方の領域で活動するJiri Stevinの74年のアルバムにTomasz Stankoのバンドに在籍していた頃のSeifertが全面参加。メンバーはStivin、Seifertにギター、ドラム、ベースという編成。楽曲については一応Stivin作曲とクレジットされていてテーマらしきものもあるものの全体としてはフリージャズ色の濃い演奏になっている。14分におよぶ1曲目はドラムレスで現代音楽調の演奏が6分続いた後、リズム隊が走り出しハードバップ的な展開へ。2曲目はもろにフリー大会。3曲目はハードバップ的にリズム隊が走るが、上に乗るギター、サックス、ヴァイオリンはフリー大会。4曲目はやや静謐な雰囲気がありこれは聴きやすい。5曲目はやはり喧噪のフリージャズ。というわけでフリーでも大丈夫な人は聴いたらいいかと思うが、そうでないとちょっと敷居が高いかなあという感じ。

Hans Koller/KUNSTKOPFINDIANER(1974年)

オーストリア出身でドイツを中心に活動する著名なサックス奏者Hans KollerのバンドにZbigniew Seifertは73〜75年頃に参加、 そのときの作品がこのアルバムで彼はSaxとviolinで参加している。クールなリフを中心とした楽曲はバップというより ヨーロッパならではのジャズロックという感じが強く、中期Soft Machine(5th頃)に近い印象を受ける。全5曲中、 Seifertは3曲でヴァイオリンを弾いていて、彼ならではの鋭角で神経質そうでありながら芯のある音色でKollerと同じくらいの フューチャー度でソロを取っている。特に1曲目は変拍子リフが心地よくその上での彼のプレイも素晴らしい。後の彼のソロ作品に比べると 線の細さが強いような気もするが比較的入手しやすいので彼の音を知りたければこの作品から手にとって見るのも悪くない。

Hans Koller Free Sound/Nome(1974年録音)

2017年になって発売された発掘ライブ音源。「Kunstkopsindianer」と同時期のものでメンバーも同一。 ということでサックスのKoller、ピアノのWolfgang DunerにヴァイオリンSeifertという超強力メンツ。楽曲は「Kunst・・・」収録5曲のうち4曲を演奏。 「Kunst・・」はスタジオ作ということで、フリーキーさはありながらもある程度コンパクトに楽曲はまとまっていたのに対し、ライブということでテーマはありつつも、 フリーパートを大幅に拡大。1曲目の「Nome」など、テーマはほんの少しで、あとは40分の大フリー大会。シームレスに2曲目に移行した後は、1曲目ほどフリーキーではないものの、 各メンバーのソロや即興パートをはさみながらスタジオ以上の熱気をはらんだ演奏が繰り広げられる。もちろんSeifertもほかのメンバーと渡り合う活躍をしているので、 ファンは是非一聴を。

Jasper Van't Hof/EYEBALL(1974年)

オランダのピアニストJasper Van't HofによるリーダーバンドEyeballのアルバム。編成はキーボード、ギター、ベース、ドラムに ViolinのZbigniew Seifert。キーボード、ギター、ヴァイオリンがインタープレイを展開する横ノリのジャズロック曲と、ピアノソロを中心とした楽曲で構成されているが、 これがなかなかの高クオリティ。方向性としては、Seifertが当時セッション参加した他のアルバムと同じだプログレッシブなジャズロックだがクオリティは一番高く、 またヴァイオリンのフューチャー度も一番高い。中でもベーシストJohn Lee作曲による曲で、Gong「Shapeshifter」収録曲にそっくりの4曲目や、スピーディな 5曲目Schwester Johannaでのヴァイオリンの活躍ぶりは素晴らしい。アルバム全体のバランスもよい好盤。一時期CD化されたが現在は廃盤。ちなみにJasperはSeifertの 「Man of The Light」や「We’ll Remember Zbiggy」に客演している。

Jasper Van't Hof/Jazz Because(2017年)

お互いのアルバムへの参加などSeifertと交流の深かったオランダのジャズピアニストJasper Van’ Hofの4枚組ボックス。前半2枚はこれまでのディスコグラフィからの選曲、 3枚目はラジオブレーメンでのスタジオセッション、4枚目がその他秘蔵音源という構成になっていて、その4枚目にSeifertが参加した音源2曲20分弱が収録されている。 2曲ともJasperの作曲で78年にJasper、Seifert、そしてベルギーのフルート奏者Jiri Stivinという3人で録音されたもの。1曲目「However」は若干不安定ながらもおだやかな テーマをもった曲で前半はフルートメイン、後半になりSeifetがJasperのきらめくようなピアノをバックに穏やかながらも音数の多いソロを紡ぐ。一方の「Mister M」は 不安げでけだるいテーマをユニゾンで繰り返した後、3者が会話するようにとつとつと即興するという内容。EyeBallでの共演からジャズロック的なものを期待すると 正直厳しい内容だが、そこまでとっつきづらいということでもない。とはいえSeifertファンの立場からすると、そこそこの値段でこの2曲だけというのは正直つらい。 貴重な音源であることは間違いないのだが。

Charlie Mariano/ HELEN 12 TREES(1976年)

秋吉敏子の元夫であり、渡辺貞夫の師でもあるアルトサックス奏者のドイツ録音だが、メンバーはヴァイオリンがZbigniew Seifert、 キーボードにJan Hammer、ベースがJack Bruce、ドラムにJohn Marshallと当時のヨーロッパジャズロック界の精鋭たち。録音の経緯は わからないが面子からの期待に違わぬジャズロックの秀作。当時Soft Machineで活躍していたJohn Marshallのロック色の強い ドラミングがジャズロック色を強くしているが、そんな中SeifertのヴァイオリンはMarianoのサックスと並ぶリード楽器として大活躍。 いかにも彼ならではの音色のヴァイオリンがアップテンポナンバーで駆け巡る一方、A3ではMarianoのフルートとのDuoで美しく たゆたう演奏を聴かせてくれる。これだけのフューチャー度「Hans Koller/KUNSTKOPFINDIANER」と並んでSeifertファンなら文句無く購入すべき。近年CD化されて入手しやすくなったことを素直に喜びたい。

OREGON/VIOLIN(1978年)

エスニックな楽器を駆使した即興集団OREGONがZbigniew Seifertとコラボした作品がこの「VIOLIN」。Oregonはタブラ、ギター、 ベース、オーボエ等のアコースティック編成で、これにヴァイオリンが加わり1曲目からして15分に及ぶ即興演奏を繰り広げる。 タブラによるエスニックなリズムにのってソロが取られるが熱くなることなく淡々と進む。他の小曲はやはりひねくれたコードに よるものだが意外とキャッチーで心地よいサウンドになっている。ここでのSeifertのヴァイオリンは、ソロで聴かれる骨太な音色 とは異なり、クラシックよりの線の細いもの。曲によっては美しい音色を聴かせたりするのだが彼本来の持ち味とは違うので注意。 もちろん十分魅力的な作品ではあるのだが、奏法の違いはセッション活動と割り切っていたということなのだろうか?

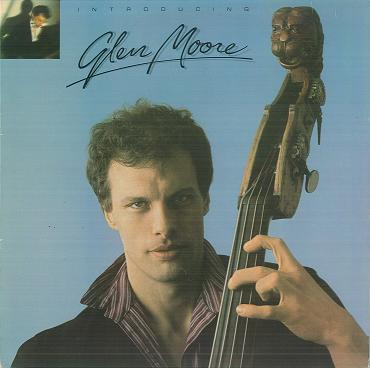

Glen Moore/Introducing Glen Moore(1979年)

ECM系のアバンギャルドなジャズバンドOregonのベーシストであり、フルート、ピアノ、ヴァイオリンもこなすマルチミュージシャンGlen Mooreのソロアルバム。チェロにDavid Darling、ドラムにJan Hammer,そしてヴァイオリンにZbigniew Seifertという編成。実際はドラム入りの楽曲は数曲で、弦楽器同士であったりMooreのピアノソロやチェロとのDuoだったりと、ほとんどが室内楽的な編成による演奏のため、チェンバージャズというべき独特な音楽性のアルバムとなっている。ベース、チェロ、ヴァイオリンがグルービーに絡み合う2曲目などはその真骨頂。この曲を含めて12曲中5曲で聴かれるSeifertの骨太な芯のある音色が本当に心地よい。またMoore自身も2曲でヴァイオリンを弾いており、Seifertとは異なる多少無骨ながらやわらかく飄々としたストリングスっぽい彼のヴァイオリンがまた味わい深い。そんな彼のヴァイオリンが舞い広がるラスト曲は絶品。Seifert参加作としても、チェンバーミュージックとしても傑作。これならジャズファンだけでなくプログレファンにも大いにアピールするはず。