Ray Nance/A Flower Is a Lovesome Thing(1959年)

Ray Nanceの1stリーダー作とされるこのアルバム。ただし所謂ジャズマンのリーダー作という感じではなく、ピアニストのLeroy Lovettが全ての楽曲のアレンジを担当するなど全体を仕切っていて、NanceをソロイストとしてフューチャーしたLovettのライトなアレンジものという色彩が強い。しかもアレンジそのものがNanceの魅力を引き出すような形になっておらず、通り一遍にメロディ、ソロを取らせる程度といった印象。曲によっては他のメンバーが目立っていたりもする。そのためアルバムとしての魅力は正直薄くあまりお勧めできるものではない。ただそれでもNanceならではの独特の哀感のあるメロウなヴァイオリンの音色は際立っているのでNanceのヴァイオリンが好きなら探してみる価値もあるかもしれない。他の参加メンバーはEllington楽団の同僚トラッペンターCat AndersonやベースのJimmy Woodeなど。モノラル録音。

Ray Nance/Body and Soul(1969年)

Duke Ellington楽団のトランペット兼ヴァイオリン奏者でありシンガーでもあったRay Nanceの初の本格的ソロ作。 ただしこのアルバムではトランペットは吹かずヴァイオリンに専念、ボーカルもゴスペル曲1曲のみ。 逆に楽曲は4ビートジャズにとどまらずBeatlesの「Hard Days Night」等エイトビートロック、ゴスペルソングなど多彩な曲を収録。 アップテンポな軽快なナンバーもあるが全体的にスローテンポだったりメロウな雰囲気の曲が多い。たとえばEllington楽団での定番 「Take The A Train」もピアノをバックにしたスローテンポでの内省的な演奏と、所謂Ellington楽団での陽気なキャラからは 考えられないが、それだけそれまでと違うことをしたいということだったのかもしれない。バックもTimmy Grimes(g)、 Jaki Byard(p)、Roland Hanna(org)など多彩なミュージシャンが参加しているが、特にギターの活躍度が高い。 ちなみにヴァイオリンの音色、奏法はいつもの彼ならではの浪々と哀感がありつつしかしグルーブするというもので、彼独特の ウェットなヴァイオリンを堪能できる。 ただエイトビート系のサウンドが時代の経過によって色あせてしまった感じもするのが残念。2006年CD化。

Ray Nance/Huffin' & Puffin'(1972年)

Kenney Drew(p)、Ron Mathewson(b)、Daniel Humair(dr)というMPS人脈のバンド編成で録音されたアルバム。前作ではヴァイオリンに特化してアルバムを作ったRay Nanceだが、このアルバムでは、曲ごとにトランペット、ヴァイオリンを持ち替えて弾きまくる一方、ボーカルも大きくフューチャーされ、そのマルチな才能をいかんなく振るっている。また前作がロックやゴスペルなど多様な音楽性を見せ、若干散漫な印象があったが、今回は逆にセッションメンバー固定で、音楽的にもジャズに特化しているため、アルバムとしての統一感も高い。ボーカル曲はEllington楽団で聞かせたようなちょっと猥雑で明るく陽気なもの、トランペットはハイテンションで高らかに響き、ヴァイオリンはメロウに聞かせるというNanceの持ち味がストレートに出たその内容は素晴らしい。彼のアルバムとしては一番素晴らしいのだが、残念ながら未CD化。

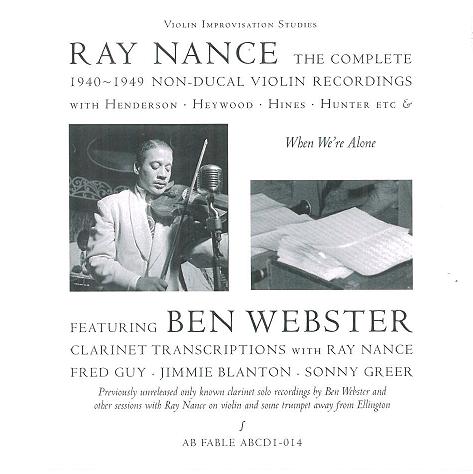

Ray Nance/The Complete 1940-1949 Non-Ducal Violin Recordings

Ray Nanceの40年代のヴァイオリンによるDuke Ellington楽団以外でのセッション活動を、Stuff Smithの研究などで知られるイギリスのAnthony Benett氏が編纂したアルバム。時代もあり音質はあまりよくないが、資料的価値は高い。40年代全体を網羅、音楽性はもちろんこの時代ということで軽快なスイングジャズ。ビッグバンド編成、スモールコンボや甘い歌物のバッキングなど幅広く収録。彼ならではのメロウで甘くひきずるようなゆったりした個性的なヴァイオリンはここでも健在。その中でも特にクラリネットのBen Websterとのセッションは未発表で、ヴァイオリンうんぬんを置いてジャズファンにとっては価値の高いところ。また1曲だけだがBabs GonzalesのバックでWynton Kerry、Sonny RollinsやRoy Haynesとの共演も収録。最初に買うアルバムではないが、他のアルバムでNanceを気に入ってもっと彼のヴァイオリンが聴きたいという人は買ったらいいと思う。70分21曲収録モノラル録音

Paul Gonsalves-Ray Nance/Just A-Sittin' and A-Rockin'(1970年録音)

Duke Ellington bandの盟友であるテナーサックス奏者Paul GonsalvesとのDuoアルバム。連名ではあるが全体としてGonsalvesの方がメインでNanceはサブにまわっており、Nanceという点では若干物足りないが、素直にリラックスした2人のコラボレーションが楽しい好盤ではある。メンバーは、Al Hall(b)、Oliver Jackson(dr)というリズム隊に曲によってフランス人ピアニストのRaymond FolかHank Jonesがピアノを弾き、そして数曲でEllington楽団の同僚Norris Turneyが参加している。Nanceはトランペットがメインで、ヴァイオリンを弾いているのは10曲中3曲と少な目なのが残念。うち「Lotus Blossom」では、イントロですすり泣くバイオリン、楽曲に入ると、Gonsalvesの優しくムーディなテナーに本当に控えめなピチカートで色を添える。一番ヴァイオリンが活躍するのは「Tea For Two」で、やはりすすり泣くようなイントロ、そして中盤のアドリブソロからサックスとの絡みあうプレイと味わい深い。

Dizzy Gillespie・Ray Nance他/Jazz For A Sunday Afternoon Vol1(1967年)

67年にニューヨークの名門ジャズクラブVillage Vanguardでのライブセッションを収録したものでメンバーはDizzy Gillespie (tp) Pepper Adams (bars) Ray Nance (vln) Chick Corea (p) Richard Davis (b) Elvin Jones (d) Mel Lewis (d)と豪華なもの。 ビバップの創始者の一人である大物Gillespieから、デビューして間もないながら俊英として鳴らしていたChick Coreaといった 多彩豪華面子に混ざって晩年のRay Nanceがここではひたすらヴァイオリンのみで参加。管楽器の音圧を前にして普段より若干固めのトーンながら あの浪々と翻りメロウな雰囲気を持ちつつしっかりとグルーブする味わいのあるプレイを展開。こういった面子でヴァイオリンが入ると一人だけ スイング時代の雰囲気を醸してしまいミスマッチ感が出るが、ここでのNanceのプレイは完全に溶け込み、しかもこのセッションの個性を 際立たせる魅力ある存在となっている。彼のライブにおける素晴らしさを伝える名盤。CD化に際し1曲追加され編集も元に戻され完全版となった。

Jaki Byard/ Jaki Byard with Strings(1968年)

チャールズミンガスとの競演などでも知られる個性的なピアニストでありアレンジャーでもあるJaki Byardのアルバム。 参加メンバーはRay Nance (vln, vo) George Benson (g) Ron Carter (cello) Richard Davis (b) Alan Dawson (d, vib)という 豪華面子で、タイトルこそ「Strings」だが実際にはタイトルからイメージされるような甘いストリングスは皆無で、 Ray Nance、Ron Carterがヴァイオリン、チェロでリード奏者として参加しているというもの。とにかくRay Nanceの活躍ぶりは素晴らしく、随所でアグレッシブなヴァイオリンを披露。Byardの刺激的なピアノとあいまって主役級の弾きまくりぶり。ラストのブルース曲ではノリノリのボーカルも披露。Nanceのセッション作では最高の一枚。なぜかByardのソロ作とのカップリングでCD化されていたが現在は廃盤。

Babs Gonzales/The Expubident World of Babs "Speedy" Gonzales(1958年)

Be Bopスタイルのボーカリストとして知られるBabas Gonzalesの58年作。Babsの畳み掛けるスキャットボーカルがオープニングから炸裂しインパクト大の本作には、大きく分けて3組の編成による録音が収録されていて、そのうち4曲がHank Jones(piano), Milt Hinton(b), Roy Haynes(dr)にヴァイオリンがRay Nanceという編成。この編成はNanceの参加もあって冒頭のような炸裂感はなく、Nanceの朗々としたヴァイオリンをバックにBabasがだみ声で味わい深く歌い上げるというスタイル。Babsの 個性が一番生きているのがアップテンポ曲でのBebopスタイルのボーカルだけに、そういった曲でのNanceとBabasの絡みが聴けないのは残念ではあるが、それは置いてもNanceのヴァイオリンが大きくフューチャーされているだけでうれしい。 本作は単独ではCD化されていないが、「Voila」というアルバムがCD化された際、全曲追加収録された。(掲載ジャケットは80年の再発時のものです)

Chico Hamilton/The Head Hunters(1968年)

ユニークな音楽性で活躍するジャズドラマーChico Hamiltonの68年のリーダー作。この時代ならではのアフロな雰囲気あふれるジャズロック寄りのスピリチュアルスピリチュアルジャズである本作に、意外なことにRay Nanceが参加。8曲中4曲でプレイしている。ループするジャズロックビート上でサックスと飄々と絡むヴァイオリンがかっこいい「Reach and Grab It」、Hamiltonのシンバルが炸裂する4ビート上で全面的にリードを取る「Conglomerates」。これまた爆裂するHamiltonのドラムの上でフリーキーにヴァイオリンをうならせるイントロからブラスロックに転じると思いきや、再度Nanceの朗々としてフリーキーなヴァイオリンが炸裂する「Thema's Good Ole' Days」と大活躍。Nanceのヴァイオリンの音色、スタイルはいつもどおりなのだが、Chico Hamiltonとの組み合わせの妙により、他のアルバムでは味わえないNanceの姿を聴くことが出来る。Nanceファンなら是非聴いていただきたい作品。