Jef Gilson/Enfin!(1963年)

60年代フランスジャズシーンを牽引したというジャズピアニストJef Gilsonのビッグバンド作。Michel Portalらとともに若き日のJean-Luc Pontyが若手実力派の1人としてこのバンドに参加し3枚のアルバムにクレジットされている。62年〜63年にかけて録音されたこの作品でもブラス勢以上に大々的にフューチャーされていて5曲でソロを取っている。彼自身のソロ作「Jazz Long Playing」よりも前ということで、音色的には洗練されておらず、ヴァイオリンは生音っぽい線の細い芯のあまり感じられないもので「Sunday Walk」ほどのすごみはない。ただノリやフレージングにはすでにモダンジャズ的なビートを利かしたものになっていて、細かいジャズフレーズを一気に畳み掛けるさまは素晴らしく、その早熟ぶりには驚かされる。音楽自体は当時としては最先端だっただろうが、今になると時代を感じさせる古いサウンドという印象はいなめない。結果的にはPontyの若干ゆるめな音程や音色もそういう印象に寄与してしまっている感じがするのが残念。

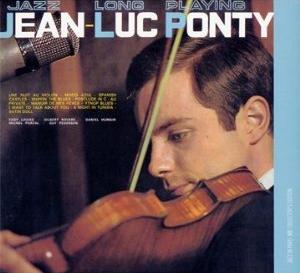

Jean-Luc Ponty/Jazz Long Playing(1964年)

Ponty22歳のソロデビュー作。後に発表されるトリオHumair・ Louiss・Pontyでの同僚であるDaniel Humair、Eddy Louissらを迎えての演奏で、17歳でジャズを始めたという彼の初々しくも達者な プレイが聞ける。楽曲は1曲本人のオリジナルがある以外はスタンダード。彼のヴァイオリンは、Grappelliのようなジプシースイング系の ものではなく明らかに管楽器によるジャズサウンドに影響されそれを目指したもの。まだ甘さはあるもののすでにこのデビューアルバムで その領域にたどりついていることに驚かされる。「Night in Tunisia」「Au Privave」などBop系の楽曲にも取り組んでいて、見事に弾きこなしている。ただ、管楽器のアタック感を真似してもそのかっこよさまでは出ず、結果ヴァイオリンの 音色のいなたさが目立ってしまっているのも事実。内容は充実しているが、そういったサウンドに興味のない人には厳しいかもしれない。

Jean-Luc Ponty/Sunday Walk(1967年)

彼の初期の代表作。前作がまだ「ヴァイオリンでバップ以後のジャズを弾いてみました」ということで、 スタンダードナンバー中心の選曲など、オリジナリティの発揮に至っていなかったのに対し、このアルバムでは彼自身のアーチスト としての個性、方向性が明確にでた作品となった。メンバーは前作同様ドラムにDaniel Humairそしてドイツの新進気鋭のピアニスト Wolfgang Dauner、ベースに名手Niels-Hanning Orsted-Pedersenと当時の若手精鋭たち。今聴くと時代性を感じる部分もあるが、 当時は最先端だったであろう、モードのカラーの強い演奏は素直にかっこいい。Violinの音は艶のないアタックを強調した 管楽器テイストのもので、前作にあった気の迷いはなく、力強さを感じさせるものになっている。クラシカルな音色はかけらもないので そういう趣味の人には向かないがモダンジャズにおけるヴァイオリンのあるべき姿は確かにこういうものだろう。

Wolfgang Dauner/Free Action(1967年)

ドイツのジャズピアニストでPontyの「Sunday Walk」にも参加していたWolfgang Daunerの67年ソロ作。後にECMなどで活躍するベーシストEberhard Weberや、やはり後にジャズロックバンドGuru Guruを結成するMani Neumeierなど個性的なメンバーとともにPontyも当然のように全面参加し、フリー一歩手前のモダンなサウンドにおいてメインソロイストとして先鋭的なソロを響かせている。サウンドの雰囲気は「Sunday Walk」に近いものの全体的によりフリー色が濃いので初心者向きではないが、リズム隊の激しいプレイを中心とした緊張感の高いソリッドなサウンドはPontyの「Live at Montreux」や「Meets Gasrini」ほどの混沌感はなく、思いのほか聴きやすい。この時期のPontyならではの色気とうねりの両方をもったヴァイオリンの音色が全開なので、その筋の人にはたまらないだろう。

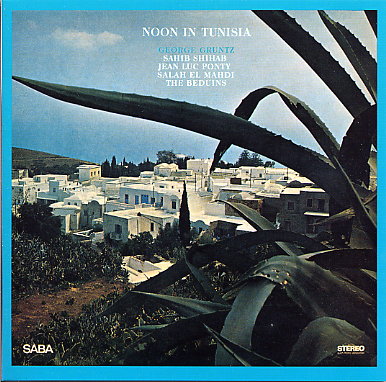

George Gruntz/Noon in Tunisia(1967年)

フランスのジャズピアニストでアレンジャーのGeroge Gruntzによる「チュニジアの夜」ならぬ「チュニジアの昼」という名前のこのアルバム。こちらは「・・・の夜」のように「エキゾチックさ」を売りにしてみましたというようなことではなく、本当にチュニジアの伝統音楽ベドヴィンとジャズの融合を目指したもの。4人のアラブ人ミュージシャンを迎えジャズミュージシャンと共演させ、チュニジア伝統音楽とジャズの集団即興を混ぜたような混沌としながらも祝祭感覚に溢れた演奏を繰り広げる。「最初は民族音楽のアルバムを聴いていたのが、気がついたらいつのまにかにフリージャズのアルバムを聴いていた」そんな印象のアルバムだ。そのジャズミュージシャン側に盟友Daniel Humair(Dr)、Eberhard Weber(b)とともにPontyが参加。伝統音楽とヴァイオリンのささくれた音色との相性は抜群、この時代のPontyならではのフリーキーな音色でソロを弾きまくっている。民族音楽テイストの強いサウンドなので一般受けはしないだろうが、完成度は高いのでそういったサウンドに興味のある方は是非。

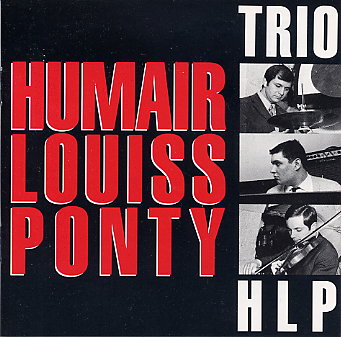

Trio Humair・Louiss・Ponty/ Trio Humair・Louiss・Ponty(1968年)

Jean-Luc Pontyはスイス出身の名ドラマーで「Sunday Walk」でも共演した盟友Daniel Humair、現在にいたるまで多彩な活動を繰り広げる オルガンのEddy Louisと64年頃からトリオで活動していた。このアルバムはその最末期のライブ録音CDでは2枚組だがLPでは「Vol.1」 「Vol.2」の2枚のアルバムとして発表された。取り上げられているのは「Summertime」「Bags Groove」「OLEO」などの所謂 ハードバップ、モダンジャズで取り上げる名曲たち。それを見事にハードバップとして再現している。Pontyのヴァイオリンは音色こそ 響きのない当時のエレクトリックの音だがそこで聴かれるフレーズの質感、ビートは完全にスイングするジャズのもの。 「Sunday Walk」がオリジナルで先鋭的なのに対し、スダンダード中心なだけにより、ジャズヴァイオリンとしての姿がきわだっている。 当時においてジャズサックスの持ち味をここまでヴァイオリンで再現していた彼の早熟さには驚かされる。だからこそ逆にその限界をも 感じ、その後、音楽性を変えていったのかもしれない。ともかくもヴァイオリンでジャズを目指した一つの完成型がここにある。

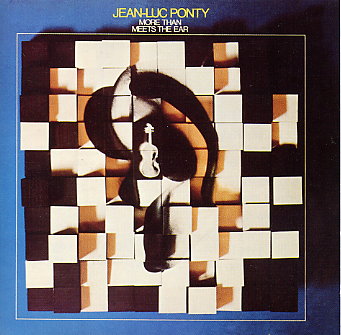

Jean-Luc Ponty/More than Meets the Ear(1968年)

Pontyのアメリカデビューアルバムであり盟友Danier Humairとの最後の録音となったこのアルバムはトランペットとサックスを フューチャーしビッグバンドジャズ的な要素を取り込んだサウンドになった。作曲は彼とアメリカ初公演で共演したスイス出身の ピアニストGeorge Gruntzで彼とのコラボレーションという印象。それにしてもいきなりトランペットが高らかに鳴り響き、 演奏されるのがBeatlesナンバーには驚かされる。そのブラスのアレンジなどが今になってしまうと時代を感じさせるが、 演奏自体はまっとうなジャズでPontyのヴァイオリンもリズムチェンジを繰返すバックにたじろぐこともなくスイングするヴァイオリンを 聴かせている。全体の印象としてはSunday Walkを多少こじんまりさせた感じで、多彩といえば多彩だがもうちょっと的をしぼった方が という感じもする。

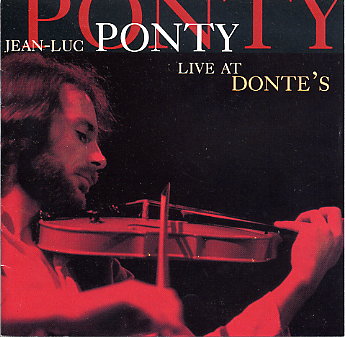

Jean-Luc Ponty/Live at Donte's(1969年)

前作「More Than meets the Ear」を発表したPontyは、レコード会社からアメリカでのアルバムの録音とライブの要望を受け渡米。 その際に、Pontyの演奏を以前聴いたピアニストのGeorge Dukeが共演を希望し、彼のトリオとPontyという編成でライブが行われることと なった。そのライブを収録したのがこのアルバム。顔をあわせてすぐのライブということなど微塵に感じさせぬ演奏で、アコースティック 編成でのまさに正統なジャズアルバムという仕上がりになった。Pontyのヴァイオリンの音は、艶のないジャズ色の濃い音だが、 同じライブでもHLPのように力押しな激しさはなく、割と落ち着いたトーンでジャズ的なスイング感を出している。曲目は、前作や次作で 取り上げたナンバーだが、全く異なる雰囲気が興味深い。またCDでは、このメンバーのエレクトリック編成による次作「EXPERIENCE」で 取り上げられるナンバーを4曲も収録しているが、これまた異なる仕上がりとなっている。CDは現在入手困難だが探す価値はある。

Jean-Luc Ponty/ELECTRIC CONNECTION(1969年)

米Pacificからの依頼で制作されたこのアルバムは、ビッグバンドで知られるGerald Wilsonがアレンジなどを担当。前作のヴァイオリン+ ブラスジャズという編成をより一歩進めたものになった。またジャズの4ビートからクロスオーバーへと移行しようとする要素も見られる。 選曲は自作曲とカバーが半々でカバーでは「Scarborough Fair」などを取り上げていて興味深い。自作曲ではViolin Summitで演奏された 「Summit Soul」を演奏しているが、モダンな感じのこの曲がブラスで演奏されたとたんいなたくなってしまうところがこのアルバムを 象徴していてビッグバンドジャズ的な要素が今となるとやはり古びてしまった感がぬぐえない。ただ一方でここで息吹いた様々な要素が 今後、Pontyを新たな段階へ進ませる。また「Live at Dontes」で共演したGeorge Dukeはこのアルバムにもゲスト参加、この後 「Experience」やZappaバンドでの共演とPontyをジャズロックへ導いていくことになる。

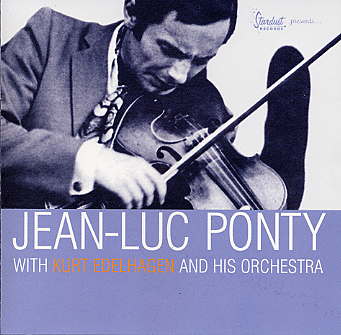

Jean-Luc Ponty/With Kurt Edelhagen and His Orchestra(1969年録音)

Pontyがドイツのビッグバンドと行ったライブ録音の復刻。この時期のPontyはビッグバンドとの演奏にこだわっていたわけだが、その 最良の成果はこのアルバム。ブラスの厚いリフをバックにPontyが緩急のあるジャジーなソロを取る様は圧巻。1曲目の20分を超える 緩急自在の大曲ももたれることがない。ソロパートはすでにExperience期のテイストを持ったアグレッシブさを見せていて、また ピチカートやエフェクトを使ったソロなど今後使われる様々な奏法も確認することができる。B面の「Lady be Good」のまるで Grappelliのようなスイングジャズを感じさせる演奏はご愛嬌だが、その次の曲ではジャズロック調の演奏を展開、キーボードなど ELPのようで興味深い。全体の録音の悪さは時代を感じさせるが、なかなかの一品。

Jean-Luc Ponty Experience/Jean-Luc Ponty Experience with Geroge Duke Trio(1969年)

「Live At Dontes」から8ヶ月、再度Gorge Dukeトリオと共演したライブ盤。前作がアコースティック編成でアコースティックジャズ色の 濃い演奏だったのに対し、今回のDukeはエレクトリックピアノでの演奏であり、音楽的にも前作までにも垣間見られたクロスオーバー的な 路線がより明快に打ち出されジャズロック的な色彩を打ち出している。それにあわせてPontyのエレクトリックヴァイオリンもジャズの スイング感よりも、16ビートにのって畳み掛けるようなゴリゴリしたソロが目立つようになり、うなりを上げるヴァイオリンが非常に かっこいい。一方で4ビートジャズとしても素晴らしい演奏をしている。バックがエレピとリズム隊ということで余計な仰々しさもなく、 ライブの熱気もあってお勧めの1枚。

Jean-Luc Ponty/KING KONG(1970年)

George Dukeを介してロック界の鬼才Frank Zappaと知り合ったPontyはZappaのプロデュースによりZappaの曲を演奏した作品集 (1曲だけPontyの自作曲)を製作した。アレンジもZappaが担当、バックはMothersのメンバーが担当している。A面は比較的わかりやすい ジャズロック作品4曲、B面では現代音楽やジャズのイディオムを取り込み複雑に構築された実験的な20分に渡るシンフォニーと 3分弱の小品で構成されている。A面は、いかにもZappaという感じで楽曲としてはこの時期のPontyの録音に比べてもポップな曲が並ぶが、 演奏面では他のアルバム同様この時期ならではの激しいソロを展開している。一方のB面の大曲は、脱臼したロックオーケストラという 印象だが、フリーキーに展開しつつも緻密に作曲された楽曲の中でPontyはあくまで一演奏者であり、楽曲自体のZappa色に演奏面での 他楽器の活躍の方が全面に出てしまっている。そういう点でもこの時期のPontyのディスコグラフィーとしては異色なアルバムだろう。

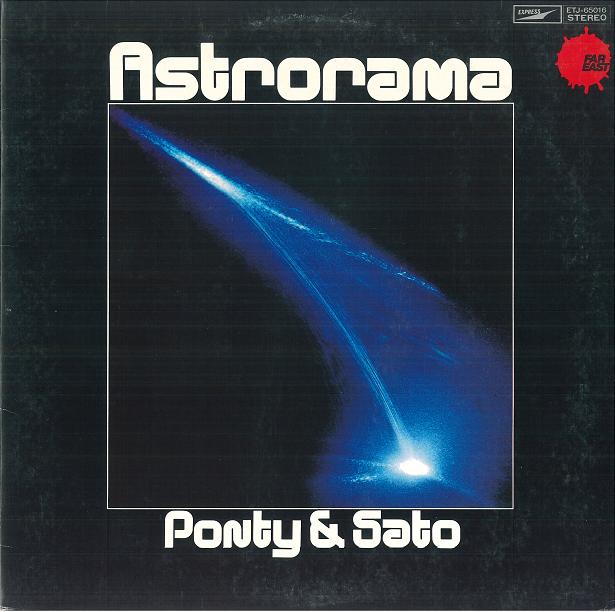

Jean-Luc Ponty・佐藤允彦/ASTRORAMA(1970年)

大阪万博の一環として行われたジャズフェスティバルで来日したPontyがそのフェスで共演した日本のジャズピアニスト佐藤允彦と 日本で録音したのがこのアルバム。他のメンバーはベースが「Sunday Walk」でも共演したNiels-Hanning Orsted-Pedersen、そして ギターは増尾好秋、ドラムに日野元彦と日本の精鋭が参加している。楽曲はPontyの曲2曲と、佐藤の曲1曲にWolfgang Daunerの曲が1曲。 当時のPontyは前年からさらに進んで完全にJohn Coltraneの影響を受けたモードジャズの方向性に向かっており、このアルバムでも 全体的にモード色が強い。1曲目こそゆったりとしたワルツで幕をあけるが、すぐに白熱した演奏へと展開していく。佐藤も曲により エレピとピアノを弾き分けて応戦。B面ではジャズロック的な展開もあり。ともかくフリー的な方向に走っていない分、Ponty全盛期の モードジャズアルバムとしてかっこいい1枚に仕上がっている。

Jean-Luc Ponty Experience/OPEN STRINGS(1971年)

前年の来日後に結成したExperience名義でのスタジオ録音盤。メンバーはピアノにJoachim Kuhn、ギターにPhilip Catherineと当時の ヨーロッパモダンジャズの精鋭たち。そこで演奏される音は、前作「Astrorama」からフリー色を強めたモードジャズである。ただ フリーといってもドロドロした雰囲気ではなく、多少混沌とした感じもあるもののスピリチュアルジャズ的な静謐で淡い雰囲気の 感じられる世界が印象的だ。Pontyのヴァイオリンは、クラシック臭は皆無だが、サックスかと聴きまがうほどの太い安定した音色と、 柔らかい線の細さ、もしくは凛とした気品を感じさせる音色を使いわける見事なもの。また、エフェクトをかけたピチカートの連打が 幻想的な雰囲気を醸す中、ギターが力強く進む場面などは印象的だ。対するJoachim Kuhnのリリカルなピアノも素晴らしい。2011年CD化。

Jean-Luc Ponty Experience/LIVE at MONTREUX 72(1972年)

「EXPERIENCE」名義での最終作は、モントルージャズフェスティバルでのライブを収録したライブ盤。メンバーは前作から継続の Joachim Kuhn、Oliver Johnsonらにパーカッショニストが参加。内容は「ソナタエロチカ」という5楽章の組曲。ただ、前作 「OPEN STRINGS」のフリー色をさらに濃くしたような演奏はかなり先鋭的である。冒頭こそモーダルなジャズとしてオーソドックスに スタートするが、5分もするとピチカートやパーカッションなどを中心としたフリーな演奏へと進む。B面も冒頭からエフェクトを かけられうなりをあげるピチカートがスピーカーを左右に行き交い、フリーに展開、途中ゆったりしたヴァイオリンパートをはさみ 続きようやく通常のビートへと戻り最後は熱く盛り上がる。まっとうにヴァイオリンを弾いている場面はやはりかっこいいのだが、 フリーパートは正直若干きつい印象。Pontyのモードジャズへの取り組みはこれで一段落し、この後、再度アメリカへ渡りZappaバンドや Mahavishnu Orchestraへの参加で新たな段階へと踏み出していく。

Jean-Luc Ponty/Meets Giorgio Gaslini(1973年録音)

イタリアの先鋭的ジャズピアニストGiorgio Gasliniとpontyの共演盤。元々Gaslini名義で作成されたが商業的な要請でponty名義で発売されたようでジャケットのクレジットにはシールが貼られていたりする。(実際3曲中1曲はpontyは不参加。)他のメンバーはパリ在住のフリー系sax奏者Steve Lacy、イギリスのトランペット奏者Harry Backet、同じくフリー系のTony Oxley(dr)、Paul Rutherford(tb),Gaslini人脈のイタリア人ミュージシャンGianni Bedori(fl)、Bruno Tommaso(b)など今までPontyとの共演歴のないミュージシャンが並ぶ。Gaslini作曲の大曲2曲と小曲1曲という構成で、わりとフリーっぽい混沌とした雰囲気で、特に前半は完全集団即興的な雰囲気でなかなか聴くには根気がいる。一方後半はそれほど混沌とした感じにはならずそれぞれが順番にソロを取っており、わりとわかりやすいサウンドになっている。Pontyのヴァイオリンは今までのフリー系アルバムとは異なり、次作「Upon The wings Of Music」でも多用されるエレクトリックでワウっぽいひしゃげたエフェクトを効かした独特のふにゃふにゃしたサウンドで、その不思議なトーンによる間を生かした浮遊感のあるソロがなかなかに面白い。

Jean-Luc Ponty/UPON THE WINGS OF MUSIC(1975年)

モードジャズからジャズロックへと活動の場を移しFRANK ZAPPAのバンドから第二期MAHAVISHNU ORCHESTRAへと移籍し活動していたPONTYがそのツアーの合間に録音し、米大手レコード会社のATLANTICと契約発表したアルバムがこの作品。この作品からいよいよ、PONTYのジャズロック〜FUSIONシーンでの大活躍が始まるのだが、このアルバムではまだその助走段階といった感じで、次作以後のドラマチックで洗練された世界にはまだ若干到達していない。その分、70年代前半のジャズロック的な匂いとセッション感覚がアルバムを通じて感じられリラックスした雰囲気が漂う。とはいうものの70年代後半の彼の芸風は全て出揃っていることも確かだ。地味な印象はその通りだが世間一般の評価よりは好盤だ。

Jean-Luc Ponty/AURORA(1976年)

Frank Zappaとの共演した後、Mahavishnu Orchestraへの参加中に、Pontyはアトランティックレーベルから習作とも言えるソロ 「Upon The Wings of Music」を発表、Mahavishnu解散後に本格的にソロ活動を開始した。本作はそんな彼のプログレッシブジャズロック 路線開幕を飾る記念すべき一枚。バックにジェネシスのサポートギターリストとして知られるDaryl Stuermerらを従え、 スピーデイでメリハリの利いたメロディアスなジャズロックを聴かせる。バイオリンはエレクトリックでリバーブは余りかかっていない キーボードに近い音色。以後の同路線の作品群に比べるとファンキーさは少なく、地味な感じもするが、その分ストレートなジャズロックが 楽しめる。シンプルなジャケットも含めて個人的には気に入っている。ミディアムテンポでメロウなナンバー「Runaissance」は、Ponty初のアメリカでの ラジオヒットとなった。ブリティッシュジャズロックファンにはEnigmatic Oceanと並んでお奨めできる作品。

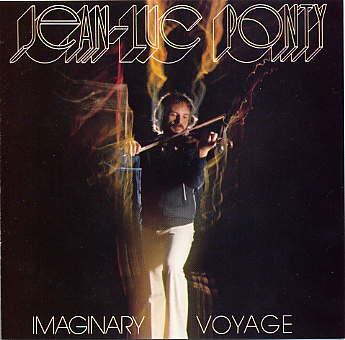

Jean-Luc Ponty/IMAGINARY VOYAGE(1976年)

プログレッシブジャズロック路線の2作目。メンバーはDarryl Stuermer(g)が前作に引き続き参加、新たなメンバーとしては後にZappa バンドにも参加するキーボードAllan Zavodが今作から参加、70年代末までPontyと活動をともにしテクニカルなキーボードプレイでジャズロック期の Pontyを支えることになる。またドラムは後にJethro Tullに参加するMark Craneyが担当している。冒頭の「New century」はカントリー調のメロディを変拍子に載せた明るくポップなナンバーで、 当時アメリカのラジオチャートでヒットしたという楽曲。その後は4-5分の楽曲が並ぶ。そしてアルバムB面はアルバムタイトルを冠した 20分に及ぶ大曲が収録されている。この大曲パート1などは変拍子で畳み掛ける感じがまさにプログレッシブロックという感じ。 通して聴くと多少冗長な感じがするのが残念。基本的な編成、路線は前作を踏襲しつつ、全体としての印象は、よりアルバムとしての メリハリがついてきた感じ。これが次作で完成されることになる。

Jean-Luc Ponty/ENIGMATIC OCEAN(1977年)

初期はいわゆるジャズバイオリンをやっていた彼だが70年代中期からエレクトリックバイオリンを手に、いわゆるロック色の濃い フュージョンを演奏するようになった。そんな彼の70年代後半の最高傑作。ドラムにSteve Smith、ギターにDarryl Stuermerと Allan Holdsworthという豪華な布陣。Smithの的確なドラミングをバックにし、 オリジナルの大曲でテクニカルな速弾きを披露するStuermerやHoldsworthらを向こうにまわし、これまたスピーディーなソロで バトルするPontyは圧巻。この時期の彼のバイオリンの音色は特にエレクトリックによるべたっとしたトーンで一聴キーボードのように聞こえるため、所謂きれいなバイオリンの音色を 期待すると肩すかしを食うが、その技巧と楽曲自体の魅力がそれを上回っている。今聴くといかにもジャズロックというサウンドが 時代を感じさえるところが残念ではあるが、やはり代表作の1枚と言っていいだろう。

Jean-Luc Ponty/COSMIC MESSENGER(1978年)

前作の豪華ゲスト満載の布陣に対し、ツアーメンバーを中心とした布陣で面子的には地味だが一般的には評価の高いのが この作品。前作までの大作主義に対して8曲の独立した楽曲で構成されているこのアルバムだが、 曲ごとのメリハリがついていてアルバムを通して一つのコンセプトアルバムを聴いているような 大きな流れを感じることができる。また前作がインタープレイに重点を置いていたのに対し、 今作では曲想を中心においているような作りである。そのためそれぞれの楽器がソロを取る場面でも 控えめに展開されているところが特徴。曲そのものもメロディアスなものが多く、良質なBGMのように聴くことが できる。ただもちろんそれだけではなくラストの「Egocentric Molecules」はスピーディで迫力のあるインタープレイが かっこいい名曲で、高揚感をもってアルバムを締めくくっている。この時期のアルバムの中では楽曲と構成では一番よくできた 作品と言えるかもしれない。

Jean-Luc Ponty/LIVE(1979年)

この時代唯一未CD化だった、ジャズロック路線真っ只中のPontyのライブアルバムがついにCD化された。 選曲はAurora以降のアトランティック時代のものから。バンド編成、アレンジなどはアルバムとほぼ変わらずでそういった点の 意外性はないが、さすがに全盛期、スタジオ盤以上に熱い演奏を聞かせてくれる。特に前作のラストナンバー「Egocentric Molecules」の スタジオ以上に熱いインタープレイや、アグレッシブに弾きまくる「Aurora(part2)」などテンションの高い演奏はまさに圧巻。 とは言うものの全6曲という楽曲の少なさ、はもうちょっと何とかならなかったのだろうか。またせっかくこの時期、チャートに入るような ヒットナンバーもあったわけだし、もうちょっとそういった楽曲も取り上げてよかったのではと思う。単純に曲が少なすぎるという話とも 言えるが。それにしても拍手や歓声に凄さに当時のPontyの人気ぶりが垣間見える。

Jean-Luc Ponty/A Taste for Passion(1979年)

Barcus Berryのヴァイオリンを構えたPontyの姿がずいぶんポップに見え、また楽曲名も「Sunset Drive」「Beach Girl」と緩さ 全開のため、大丈夫かと心配となる本作だが、中身の方は前作までの路線とそんなに大きな違いはなく、特にサウンドの質感や Pontyの弾きまくりは前作同様で安心する。ただ確かに前述「Beach Girl」などに聴かれる開放感や聴きやすい感じは明らかに アメリカのラジオチャートを意識したものであり、そういった部分では前作までの緊張感は若干下がっているとも言える。 また一方でリフの繰り返しにより迷宮感を感じさせるタイプの曲が増え、そういった曲作りのやり方も80年代以後に 多用されるものである。そういう意味では70年代ジャズロック路線と80年代以後のニューエイジフュージョン路線の 橋渡し的位置にあるアルバムと言えるかもしれない。ちなみにAllan Zavoidはこのアルバムで卒業、また80年代を通じて Pontyのライブバンドに参加するギターのJamie Glaserは本作からの参加。

Jean-Luc Ponty/MYSTICAL ADVENTURES(1982年)

再びPontyがアナログ片面を使った大曲に挑戦したアルバム。キーボードによるシーケンスフレーズの上でソロを取っていくという イントロでは、次作以降の打ち込み路線を彷彿とさせるが、組曲形式だけによりドラマチックに展開していく。メロディアスで わかりやすい展開という意味ではImaginary Voyageよりこちらの方が上だろう。また、このアルバムはビルボードのジャズチャートで 1位になったということで、旧B面は「Rhythms of Hope」「Jig」など当時のPonty人気がわかるポップでわかりやすい曲が並んでいる。 音は違うが方向性としては中西俊博のポップな楽曲に近いものだ。70年代の諸作にあったジャズロック的緊張感はうすれてしまった感は あるが彼の安定した力量を感じることができる。80年代Pontyを知るにはまずこのアルバムから。

Jean-Luc Ponty/INDIVIDUAL CHOICE(1983年)

Ponty83年のこのアルバムは、彼自らシンセサイザーでほとんどのトラックを打ち込み、その上で彼のエレクトリックヴァイオリンが 流麗なソロを取るというもの。2曲のみリズム隊が参加、また2曲にAllan Holdsworthがゲスト参加している。今回は打ち込み多用と いうこともあり、メカニカルで未来的なイメージが全編漂っているが、一方で"COMPUTER INCANTATIONS FOR WAORLD PEACE (世界平和のためのコンピューターの呪文"といったタイトルが示すように、楽曲そのものはメロディアスで温かみのある内容で、 Pontyのヴァイオリンもリバーブの強くかかった幻想的なもので歌うようにソロが繰り広げられる。80年代の代表作といって いい充実した内容だ。

Jean-Luc Ponty/OPEN MIND(1984年)

前作同様、PONTY自らリズムトラック、シンセを打ち込みその上でソロを取るというもの。 今回も2曲のみドラムが参加、また2曲でChick Coreaがシンセサイザーソロで、1曲でGeorge Bensonが ギターソロでゲスト参加している。打ち込みでありながら温かみのある音楽性も変わらずで、 前作に比べてもより楽曲が多彩になり聞きやすくなった。今回Chick Coreaのゲスト参加が目を引くが 実際はあまり際立ったことはやっておらずあくまでソロをちょっと取っている程度。それよりは80年代 のPontyミュージックが一つの完成に達したことを感じさせてくれる。次作からはまたバンド形態となり 異なるアプローチを目指すようになる。

Jean-Luc Ponty/FABLES(1985年)

80年代前半打ち込みサウンドに傾倒したPontyも前作から再びバンド編成に立ち戻り、よりニューエイジミュージック色の強い コンテンポラリーなフュージョンを志向するようになった。このアルバムでも自らシンクラビアも演奏、80年代から手にするように なったZetaやBarcus-BerryのE-violinの音色も深いリバーブをかけ、シンフォニックできらめくような幻想的で迷宮感のある音楽を 聴かせてくれる。バンド作にしてはずいぶんと整然とした音作りがされていること、いかにもシンセという音使いが多用された結果、あまりにもクリアなためまるで打ち込みかと思うような場面もありそのあたり賛否はあるが、 それでも次作に比べるとまだバンドっぽい音だったりはする。アップテンポのオープニングナンバー「Infinite Pursuite」などは なかなかのかっこよさだ。また本作ではギターでScot Hendersonが参加、前半はバッキングなどが中心でいかにもギターという サウンドでソロを取る場面は少ないが、中盤からはうねうねとしたギターソロで個性を発揮し、下手をすると平板になってしまうこのアルバムにとっていいアクセントとなっている。

Jean-Luc Ponty/GIFT OF TIME(1987年)

Pontyと前作のリズム隊という編成(一部ギターリストが参加)で録音された作品。前作と同路線のニューエイジ風フュージョン路線だが、ギターが完全にバッキングに回り、ソロイストPontyのヴァイオリンのみとなったことで、より純度と迷宮感が増した印象。シンクラビアが一層サウンドの全面に出ていることもあり。前作以上に殺菌されたような清潔さが気にならなくもないが完成度自体は高い。また前作に比べて「Faith In You」のように親しみ易いメロディが増える一方、アップテンポの曲が減ったこともあり、リラックスした雰囲気も感じられる。それにしても人工的な質感とクリアな音質、親しみやすいメロディといった要素がそろったと言う点で、これ以後のPontyの路線はこのアルバムの延長上にあると言ってもいいかもしれない。それにしてもあまりにも整然としたサウンドは個人的にはいまいち、はまれないのも確か。もう少し雑味というかそういうものが欲しい。

Jean-Luc Ponty/Storytelling(1989年)

前作のメンバーを中心にした当時のツアーメンバーにGrover Wahington,Jrらをゲストに迎えて制作されたアルバム。前作と同路線でいかにもシンセな音やリバーブのかかったヴァイオリンという基本サウンドは変らないものの、わかりやすいメロディの曲(悪く言えばBGM風)が多いことや曲調にバラエティが出たことによって聴きやすい感じがする。特に前作までのデジタルシンセの無機的な感じが一本調子な感じがあった分、ピアノのジャジーなソロやアコースティックギターソロが登場するムーディな「Pastoral Harmony」などにはほっとさせられる。一方、アルバム最後は、ショパンの曲を取り上げ、実の娘のピアノをバックに奏でられるバロック調の物悲しく美しいアコースティックヴァイオリンを響かせアルバムを印象的に閉め括っている。全体通した印象としては、よく言えば聴きやすく、悪く言えばBGM風フュージョンという感じだが、クリアな音質、透明感のあるニューエイジ風フュージョンという80年代Pontyの集大成と言っていい作品となっている。

Jean-Luc Ponty/Tchokola(1991年)

1990年代に入った彼は、アフリカのミュージシャンと交流を深め新たな方向性を模索。今作では前作までのメンバーは不参加で、バックはすべてセネガル、ギニア、カメルーンといった国のミュージシャンたち、彼らのたたき出すアフロリズムと彼流のフュージョンミュージックの融合を目指した。いかにもアフロミュージックという感じのエスニックなパーカッションの音色やコーラスが響き渡る一方、Pontyのエレクトリックヴァイオリンはいつもの通りの柔らかいトーンのいかにもエレクトリックというタッチの人工的な質感で、そのミスマッチが何とも言えないこのアルバムの個性となっている。また今までのアルバムでは全ての曲がponty作曲だったのだが、このアルバムでは、彼らのオリジナルや共作曲、またSarif Keitaの曲なども取り上げている。正直、趣味を分けるアルバムではあるが、なかなか面白い作品ではある。ラストの「Bottle Bop」はなかなかの熱演。

Jean-Luc Ponty/No Absolute Time(1993年)

前作でアフリカのミュージシャンとのセッションで新たな路線を開拓したPontyは、そこで培ったリズムアプローチをふまえて再度ニューエイジ風フュージョンに回帰、全体の印象は80年代同様のクリアでシンフォニックなシンセを中心とした迷宮的なフュージョン路線だが、パーカッションを中心としたエスニックなリズム隊によるアフロリズムがそのまま80年代との違いとなっている。楽曲それぞれに個性的なのだがこれというメロディが今ひとつとぼしく地味な印象があるのも事実。サウンドの完成度は高いのだが、全体にクールで熱く燃え上がるところがないのがPontyらしいと言えばPontyらしいのだが・・・。スパニッシュ風メロディが美しい「Caracas」はなかなかの名曲なだけに、やはり個人的にはもう少し熱さが欲しい。

Al DiMeola・Stanley Clarke・Jean Luc Ponty/The Rite of Strings(1994年)

超絶ギターリストAl Dimeola,フュジョン界を代表するベーシストStanley ClarkそれにPontyという超一流のミュージシャン3人が集まったスーパーユニットがこのThe Rite Of Strings。3人ともアコースティック楽器で彼ら3人のみによって超絶演奏をくり広げている。Pontyも実は完全アコースティックは長い芸歴の中で初めて。楽曲は3人それぞれが持ち寄っており、Ponty曲ではRenaissanceなどが取り上げられている。編成もあってスパニッシュ風な雰囲気のただようムーディな中にも緊張感のある演奏が聞かれる。ただやはり3人だけの編成ゆえに全体の雰囲気が終始変わらないため、ちょっと個人的には飽きてくるところもある。この編成による94年Montreuxでのライブを収録したDVDも後に発売されている。

Jean-Luc Ponty/LIVE AT CHENE PARK(1996年)

96年発表のライブアルバム。このアルバムは80年代中盤以後のアルバムからのベスト選曲となっていて「Fables」から「No Absolute Time」までの代表曲を網羅、全編ポップで聞き易いナンバーが70分並ぶ。この時期のスタジオアルバムは総じてクリアすぎるサウンドで、それに慣れた耳には多少こもり気味の音質が気になるものの演奏自体はすばらしく、Pontyもスタジオアルバム以上のアドリブを繰り出している。ちなみに「No Absolute Time」後の時期ではあるが、バックメンバーは「Storytelling」に準じた編成で90年代以後のアルバムで聴かれるパーカッシブなリズム隊重視の路線ではなく、割とストレートなフュージョンといったタッチでリズム隊はシンプル。この時期のスタジオアルバムがいかにもスタジオ然とした緻密な音づくりがされていることもあって、いかにもライブという感じのラフさ加減が、また別の魅力になっている。正直80年代〜90年代の楽曲に関しては個人的にはスタジオアルバムよりこのアルバムでのバージョンの方が好きだったりする。特によりタイトになった「Caracas」などは特にすばらしくこのアルバム中のハイライトとなっている。ちなみにViolinの音色は相変わらずリバーブの色濃い柔らかいものである。

Jean-Luc Ponty/Life Enigma(2001年)

ponty21世紀初の作品となったこのアルバムは、前作までのようなバンド主体ではなく、Pontyが一人でスタジオにこもって打ち込みや多重録音を行ない、曲によってバンドメンバーを呼び寄せ完成させたという感じになあっている。だからといって無機質な感じがするかというとそんなことはなく、柔らかいメロディが多い聴きやすいなかなかのクオリティのアルバム。もちろんそういった経緯により完全一人録音からバンドメンバーによるものまで編成が様々なため若干雰囲気にばらつきがあり、そういう点ではアルバムの前半と後半では大分印象が違う。個人的にはマイナー調の美しいメロディが染みるスペーシーなサウンドが心地よい1曲目や2曲目に、久しぶりにおっと思わせられたので、最後までそういった雰囲気で行ってほしかった。そういう意味では少し残念。

Jean-Luc Ponty/Live at Semper Opera(2002年)

ベテランPontyの最新録音はドイツのドレスデンにあるオペラハウスで行われたライブを収録したもの。編成は、LIFE ENIGMA時の編成で、 vil、key、b、dr、perの5人。楽曲は93年のNo Absolute Timeから3曲、91年のTchokola 、85年のFables、81年のMystical Adventuresから それぞれ1曲、76年のImaginary Voyageから1曲、77年のEnigmatic Oceanから3曲と70年代から90年代まで幅広く取り上げられている。 前ライブアルバムに比べ、音質はこちらの方が上。またグルービーなアフリカ人ベーシストや叩きまくりのパーカッショニストと、90年代後半から参加したリズム隊が大活躍していて、全編強烈なグルーブ感が素晴らしい。特に「Jig」「Caracas」など元々ノリのいい曲は本当に圧巻のノリで聞かせる。一方期待感が高かった70年代のストレートなジャズロック系の楽曲は、この編成があまり生きないことや、ギターレスであることで正直少々物足りない感じもする。 キーボードなどに顕著だが、全体的に普通のジャズ、フュージョンよりなのも少々気になる。とはいえ、音質、ノリ、選曲とも素晴らしく近年のPontyを知るには、中途半端にスタジオ盤を聴くより本作などから入るといいだろう。

Jean Luc Ponty & His Band/The Acatama Experience(2007年)

Ponty6年ぶりの新作は、クレジットに「&His Band」とつけバンドとしての一体感を強調したもの。キーボード、ベース、ドラム、 パーカッションというこの編成は2001年の「Life Enigma」や「Live At Semper Opera」と同面子の近年のレギュラーバンド。ギターは不在だが、今作では1曲でAllan Holdsworth、2曲でPhilip Catherineと2人の名ギターリストがゲスト参加している。 そのためゲスト参加に目が行きがちで、特に久々のHoldsworth参加とあって70年代のジャズロック調のサウンドを期待する人も 多いと思われるが、音楽性はあくまで近年の浮遊感のあるリズミカルなフュージョンサウンド。Holdsworthは相変わらずの 個性的なスタイルだが演奏はそれなり程度なので過度の期待は禁物。アルバムとしては近作で続いたサイバーで幻想的な雰囲気から若干 軌道修正し、よりメインストリートよりのポップな質感も感じさせる仕上がりとなっており、またバンド作という扱いもあって、 近作に強かったメカニカルな質感から、ピアノソロなどもフューチャーしたバンドらしい温かみのあるサウンドになっていて聞きやすい。 アコースティックによるクラシカルなソロ曲なども収録されている。全体の印象で言えば80年代以降の音楽性の延長で、大きな驚きはないが クオリティは高いので聴いて損はない。

Corea,Clarke & White/FOREVER(2011年)

Pontyが参加しての再編Return To Foreverへの布石となったのがChick Corea、Stanley Clarke、Lenny WhiteというRetrun To Foreverのリズム隊3人名義による2枚組作品である本作。その3人によりアコースティック編成でスタンダードジャズを演奏するライブ録音の1枚目と、曲ごとにPontyやBill Connorsがゲスト参加してのスタジオ録音の2枚目という構成。2枚目で取り上げられているのは主にReturn To Foreverの楽曲だが、それ以外にCoreaのソロ曲Armando's RhumbaやPontyのオリジナルRenaissanceが収録されている。もともとArmando’s Rhumbaのオリジナル録音でヴァイオリンを弾いていたのがPontyであり、その縁もあって今回の客演になったかと思われる。Pontyを聞くということであれば、再結成RTFのMothership Returnsでいいと思うが、そこに至るステップになったという点では意義のある録音だと思う。

Return To Forever/The Mothership Returns(2012年)

Chick Coreaが中心となり70年代に結成されフュージョン界に名をはせたスーパーグループReturn To Forever。Corea,Clarke&White名義で発表された「Forever」が契機となり、新たにChick Corea Electric BandのギターリストFrank Gambale、そしてヴァイオリンのJean Luc Pontyが加入してReturn To Foreverが再結成された。その2011年に行われたワールドツアーから選曲されたライブ盤が本作。選曲はまさに彼らの代表ナンバーが並ぶベスト選曲。PontyはChick Coreaのソロ作でのゲスト参加はあったもののこれまではRTFには参加しておらず、今回、初めての参加となったが、ソロ曲Renaissanceが取り上げられるなど大きくフューチャーされている。特にSpainのイントロのアランフェス協奏曲はPontyのヴァイオリンがメロディをとってライブのハイライトになっている。

Anderson Ponty Band/Better Late Than Never(2015年)

イギリスの名プログレバンドYESのボーカルJohn AndersonとJean Luc Pontyが突如コラボして発表したのが本作で、2014年のデビューライブにスタジオでオーバーダブを施したもの。Ponty以外のメンバーもほぼPonty Bandのメンバー。楽曲はロンリーハートやラウンドアバウトといったYesのヒットナンバーと、The Rhythm of HopeやMirageなどPontyのフュージョンヒットにAndersonがボーカルを付けたもの。個人的にはオリジナルを知っているPontyの楽曲がどうなるのか気になったが、Pontyのクリア洗練されたサウンドとAndersonのハイトーンボイスの相性は予想以上によく、まったく違和感のないものに仕上がっている。またフュージョンチックにアレンジされたYesナンバーも新鮮で魅力的。結局、一過性の企画にとどまったものの、Zappaバンド以来久々のPontyのロックフィールドでの作品ということで価値のある作品となった。