JAZICO/ジャジカルワールド(1994年)

関西を中心に活動するSitar奏者、井上憲司をリーダーに、太田惠資(Violin)、宮野弘紀(Guitar)、山田晴三(B、カリンバ)、吉見正樹(Tabla)

という関東、関西の民族音楽系の名手たちによって結成されたバンドがこのJAZICO。その出自から当然民族音楽をミクスチャーした音楽が想像され、実際シタールのいかにもというシャランという音色や、ヴァイオリンのアラビアチックな微分音を含むいかにもな音使い、そしてタブラやカリンバが鳴り響くという点では確かに民族音楽な印象なのだが、楽曲は、古典ではなくオリジナル、しかも2コードでのソロの取り合いなど完全にジャズロックの文脈での演奏。しかも非常にスリリングでかっこいい。民族音楽そのままの言葉を駆使してジャズロックを演奏するというのは、ありそうでなかったバンドだ。ちなみに特に活躍していてこのバンドのカラーを作っているのはカリンバ。このリリカルな音色がこのバンドのオリジナリティを特に高めているように感じる。

JAZICO/LIVE AND THEN(2009年)

15年ぶりに発表された2ndにして初ライブ盤。スタジオ盤と同じメンバーで、ブラインドテストでスタジオ盤と比較しても遜色のない完成度の高いライブ盤。逆に言うと、スタジオ盤との差別化という点ではあまり違いがない印象。民族音楽調の楽曲もあるが、リリカルなメロディとインタープレイが魅力の「狐火変奏曲」や山田晴三のカリンバと宮野弘紀によるBeatlesが落ち着いた味わいを聴かせる「In My Life」、完全ジャズロックの「Dobon」など相変らず多様な音楽性が魅力だ。「Sara」あたりなどに顕著だが、やはりJazicoの音楽性は70年代のブリティッシュプログレと相通ずるものがある。面子で民族音楽と判断せずに是非そのあたりの音楽が好きな方に聴いてもらいたい。太田のヴァイオリンについては前作から15年を経てよりアグレッシブにテクニカルになっている印象だ。

VA/SONGS biosphere compilation album(1995年)

民族音楽の要素を取り入れた叙情的なサウンドで人気のあるユニットZabadakの吉良知彦が立ち上げたインディーズレーベルのコンピレーションアルバムである本作には、レーベルのミュージシャンの曲とともに、当時Zabadakのアルバムに参加したミュージシャンがソロ曲を提供。当時Zabadakのツアーメンバーだったヴァイオリンニストの太田恵資氏も「Iinner Silence」という曲を提供している。で2007年現在まででおそらく彼の唯一のソロ名義となっているこの曲だがレーベルカラーに配慮したのか、意外にも所謂彼の持ち味である民族音楽系のサウンドではなく打ち込みによるゆったりとした漂うような雰囲気が心地よいボーカル曲。中盤のヴァイオリンはクリアで叙情的な音で、エフェクトの効いた民族風スキャットと混ざり合う。さすが多彩な人だと感心つつ、ライブでのキャラからすると違和感を感じるのも確か。本人もこの作品については照れがあるのではという気がするがいかがだろうか。ちなみにアルバムの他の参加アーティストはKARAK、Love Joy、原マスミなど。

Stoy/STOY(1997年)

民族音楽系ヴァイオリンを得意とする太田惠資、アラブの民族弦楽器ウード奏者の常味裕司、インド音楽を代表するパーカッション、タブラの吉見征樹によるインド音楽とアラビア音楽の混成トリオArabindiaにピアノの佐藤允彦氏が参加したのがこのStoy。ベースにあるのは民族音楽なのだが、インド音楽やアラビア音楽がリズムとモードによって成立しているのに対し、そこにピアノというクラシックの代表楽器の音色とそのピアノによる和声が導入されることで通常の民族音楽ともクラシックとも違うこのバンド独自のサウンドが生み出されている。ライナーで佐藤氏が「チゴイネルワイゼンがどうやってできたかわかった」ということを書いているが、まさにそのとおりで民族音楽にクラシックの和声が加わることにより、あのいわゆる我々がイメージする「ジプシー風」サウンドができあがることがわかる。いろんな意味で興味深いアルバム。民族音楽はちょっとという人もぜひ一聴を。

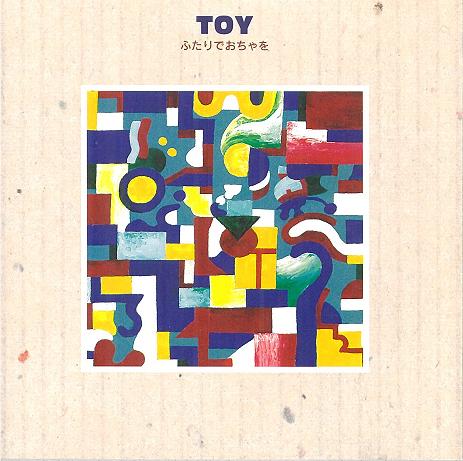

TOY/ふたりでおちゃを(1998年)

ヴァイオリン太田恵資、ベース立花泰彦、ドラム芳垣安洋というトリオがこのTOY。その音楽性は、ジャズスタンダード「Tea

For Two」やEllingtonナンバーなどジャズ曲や、彼らのオリジナル曲を素材としながらどんどんそれを解体し即興演奏を展開していくというもの。1曲目のような割とかっちりとしたジャズロックタイプの曲もあれば、太田氏の何とも言えない小唄のような「北の海」、最初Grappelliのようにおしゃれにスイングしていたのがどんどん壊れていく「Tea

For Two」など全体としてはずいぶんととっちらかった印象で、きれいにまとまった音楽を聴きたい人には不向き。ただしっかりと聴けば、それぞれの高度なテクニックと絶妙なやりとりを堪能できるはず。特にヴァイオリンという点で言うと太田氏の変幻自在の演奏は相当に楽しめる。この人は民族音楽の人というイメージが強いがジャズヴァイオリンについてもしっかり研究していることがわかる。それだけにもう少しアルバムとして聴きやすくまとめてくれればより幅広くアピールするのにとも思うが、まあ性分なんでしょうね。

新大久保ジェントルメン/イゴールの嘆き(1998年)

超大型新人という触れ込みで、メンバー全員へんてこな変名でクレジットされている「新大久保ジェントルメン」だが、その実サックス梅津和時、キーボード清水一登にヴァイオリン太田惠資、ベース立花泰彦、ドラム芳垣安洋という凄腕メンバーであり、本作はそのデビュー作。ジャズ、ロック、ファンク、トルコ音楽、クレツマー、大衆演芸その他をもろもろをごちゃまぜにした、胡散臭く混沌とした世界が何ともいえない魅力を放っている。様々なジャンルの音楽が断片的に登場、曲の横で延々メンバーが好き勝手しゃべっていたりする曲があったり、メンバーみんなで適当に合唱していたり、すき放題勝手放題きわまれる感じだが、音楽そのものの演奏力、クオリティの高さは驚異的だ。太田のヴァイオリンも得意のヴァイオリン演歌に民族音楽調、エレクトリックによるジャズロックと幅広く活躍している。

新大久保ジェントルメン/新大久保ジェントルメンLIVE(1998年)

新大久保ジェントルメンの1998年、新宿ピットインでのライブが収録された本作は、バンダナに包まれたパッケージという遊び心と手作り感あふれるもの。こじんまりとした会場で、客の笑い声や話声なども間近で聞える様子は客席からの録音のようだが、ライブ会場にいるような臨場感がある。音楽的には前作がスタジオ作ならではの遊びがあったのに対し、こちらはよりライブ感がありある種シリアスな印象。より即興色、ジャズロック〜プログレ色が強い内容になっている。特に「情熱の通り雨フラメンコバージョン」「グレートの涙」などがそう感じさせる。一方、MCもそのまま収録されていたりして、彼らならではのアットホームでコミカルな雰囲気が感じられ、まさにライブ会場にいるかのごとく楽しめるすばらしい1枚。もちろん太田氏も大活躍。全体に親しみやすく個人的にはスタジオ作よりも本作の方がお薦め。

Arabindia/Arabindia(1999年)

アラブ音楽で使われるリュートのような撥弦楽器「ウード」を演奏する常味裕司に、タブラの吉見征樹とヴァイオリンの太田惠資というトリオがこのArabindia。アラブとインドを合成してバンド名としたとおり、アラブ音楽とインド音楽をミックスした音楽性を有するこのバンド、正直、アラビア音楽やインド音楽には詳しくないので正確な評価はできないのだが、民族音楽由来のジャズフュージョンとかいうのではなく、純粋に民族音楽を演奏している印象。また全体の印象としてはアラビア音楽がベースになっていて、インド音楽の要素は、タブラ奏者の参加くらいにとどまるように感じる。実際、Muhammad

Abdul Wahabなどアラビア音楽の名手の楽曲をそのまま取り上げていて、バンドのイニシャティブもウードの常見裕司が握っているようだ。太田のプレイは微分音を含むアラブのヴァイオリンならではの繊細さ、抑揚を感じさせるものでクラシック的なヴァイオリンとはまた違う魅力を感じさせてくれる。

板橋文夫/005-live at Jazz inn Lovely on 9/13/1998(1999年)

鬼才ジャズピアニスト板橋文夫トリオに太田惠資がゲストで全面参加してのカルテット編成でのライブ盤。ベースは井野信義、ドラムは小山彰太。ジャズといってももちろん聴きやすいスタンダードではなく、よりモダンなサウンド、時に荘厳に時に軽快に、時に激しく変幻自在に展開していくジャズサウンドはとにかく素晴らしい。叩きまくりのドラム、パーカッシブに叩きつけるピアノを一方にして太田氏もフリーキーに弾きまくる激しいプレイを披露、その一方で正統派の4ビートでの炸裂ソロも披露していてこの人のあらゆるジャンルに対応できるその汎用性の高さには驚かされる。また「Toy」にも収録された太田作曲の不思議な小唄「北の海」が取り上げられているが、幻想的なエレクトリックヴァイオリンによる導入から、いつものすっとぼけた歌、そしてヴァイオリンを中心としたフリーキーな展開そしてアグレッシブな即興と17分に及ぶ。そういった感じで収録時間いっぱいまで収めた2枚組150分を聞きとおすにはかなりエネルギーがいるが、太田惠資ファンならはずせない作品。

酒井俊/四丁目の犬(2001年)

メジャーへの移籍で最近露出度の高まっているジャズ系女性ボーカリストの自主制作のライブ盤。彼女はジャズ出身だが、それにとらわれぬ「うた歌い」という表現が似合うボーカリストで(実際アルバムはポップスの棚に並んでいる)このアルバムではヴァイオリンに太田惠資、ピアノに黒田京子、チューバに関島岳郎、サックスに竹内直という豪華なメンバーによる四丁目バンドをバックに迎えて実に味のある歌を聞かせている。太田のヴァイオリンは民族音楽色は抑え目にし、ジャズ色に、昭和歌謡のバック的な味わいも加え、朗々としてしかも巧みなバッキング、ソロを聞かせてくれる。特に2曲目のピアノとヴァイオリンによるバッキング〜ソロは涙もの。このページのファンの方なら必聴と言えるすばらしいできのアルバムだろう。

一噌幸弘/リーヤリ(2001年)

邦楽出身でありながら様々なセッションをこなし、Ausiaなどでも活躍する能管、篠笛などのプレイヤー一噌幸弘氏のソロアルバムであるこの作品はヴァイオリン太田惠資、ベース吉野弘志氏とのユニットによるもの。一噌氏の手による邦楽をベースにジャズやロックを交配したノスタルジックでメロディアスな楽曲は聞きやすく3人の見事なプレイもあって極上のアルバムに仕上がっている。ヴァイオリンは胡弓の音色にも近い飄々とした民族色の強い音で笛とユニゾン、ソロと絶妙の味わいを聞かせる。特に6曲目の「田楽幻想」は絶品。編成もあり質感としては以外とFlairckなどに近いものを感じさせる。あくまで主役は能管、笛でヴァイオリンはサブではあるが是非一聴を。

TAO/Tomorrow Night Gig(2002年)

TOYの立花泰彦、太田惠資の2人にイタリアのジャズバリトンサックス奏者Carlo Actis Datoを加えたトリオTAOの唯一のアルバムである本作は2001年4月15日の大阪ライブを収録したライブ盤。収録曲は、Actis Datoの曲が3曲、立花の曲が2曲に即興が4曲。ジャズ系奏者による即興中心のライブということで混沌としたものかと思いきや、これが予想以上に聴きやすい。Carloの作曲による1曲目など全体にシカラムータなどに通じるジプシーブラス的な雰囲気で、即興演奏でもエフェクトの聞いたヴァイオリンのバッキングの上をジプシー風のサックスがうなる幻想的な雰囲気が心地よい2曲目のように混沌の方向には向かわず曲として構築されている印象。バリトンサックスの地を這うような低い音色と、高音中心のエレクトリックヴァイオリンの幻想的な音の相性は予想以上によく、心地よく聞き流せる1枚。

シカラムータ/大熊亘ユニット シカラムータ(1998年)

ソウル・フラワーや篠田昌已ユニットなどで活躍していたクラリネット奏者の大熊亘をリーダーとするシカラムータの1stアルバム。タイトルやジャケット的にはまだバンドというより大熊のソロ的色合いの強いアルバムであり、江戸時代から伝わるお囃子曲やトルコのトラッドなどを取り上げるなど発展途上な感もある一方、音としてはまた楽曲もクレズマー、ジンタなどの要素とジャズ的な要素がからまった、すでにシカラムータとしての独自のサウンドを確立している。メンバーは大熊以外は、ギターの桜井芳樹、チェロの坂本弘道、ドラム植村昌弘、チューバ関島岳郎という編成で、このあと正式メンバーになる太田恵資はこのアルバムでは4曲のゲスト参加にとどまるものの、参加曲では大きくフューチャーされただのチンドン風ブラスバンドではないシカラムータの音楽性確立に貢献している。

大熊亘/豚の報いサウンドトラック(1999年)

クラリネット奏者大熊亘のソロ名義による催洋一監督の映画「豚の報い」のサウンドトラックである本作だが、内容的にはシカラムータメンバーが全員参加しており、ほとんどシカラムータのアルバムといっていい内容。ただ特筆すべきはベーシスト松永孝義の参加。ベーシスト不在で通常チューバなど低音金管楽器がベースパートを受け持つシカラムータに対し、ファンクからタンゴまで様々な音楽をこなすベーシスト松永のアコースティックベースでの参加と、小編成でのアコースティックな小品が多数収録されることで、シカラムータに比べてゆったりとしたトラッドブラスジャズというようなサウンドになっている。本作では太田恵資は大多数の楽曲に参加し、飄々としたフィドルの音で大熊のクラリネットと対になって、このアルバムの顔と言えるような活躍を見せている。

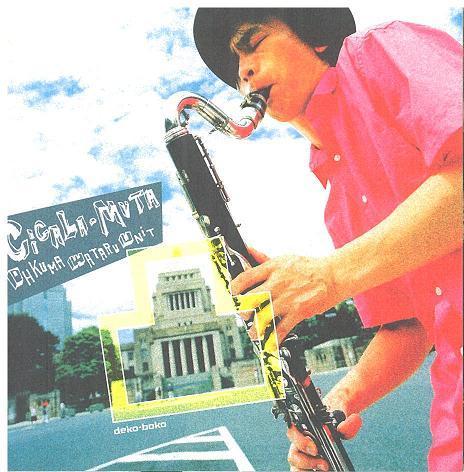

シカラムータ/凸凹(2001年)

サウンドトラック「豚の報い」を挟んでいよいよ「シカラムータ」名義での本作が登場した。まだセッション的な雰囲気もあった前作に比べてバンド名義ということでオリジナル曲中心にシフト。クレツマー的でありながらニューオリンズジャズ風でもありしかもキャッチーな「ある道化師の週末」などの代表曲も登場し完全にバンドとしてのアイデンティティを確立。のちにメンバーになるサックスの川口義之と、サムベネットがゲスト参加する一方、前作にも参加したヴァイオリンの太田恵資が今作から正式メンバーとなり、クラリネットと対となるリード奏者として大活躍、アラビア風なソロやエフェクトをきかしたコミカルなソロ、メローなバッキングなどバンドにカラフルな色付けをもたらしている。また「好きになってごめんなさい」ではお得意のアラブ風ボイスもフューチャーされている。

シカラムータ/ゴースト・サーカス(2004年)

前作から3年、ドラマーが植村昌弘から吉田達也氏交代、さらに前作の録音にも参加したサックスの川口義之正式加入、トロンボーンの渡辺明子がゲスト参加しての3rdアルバム。吉田氏の参加によってトラッド色・ジャズ色が薄まりプログレ色が強くなった印象で、よりテクニカルなチンドンジャズロックへと進化、パワフルで軽妙、グルービーで情熱的かつ浮遊感のある絶妙なサウンドを聞かせている。特に冒頭の「Pillow Walk」など路線は違うが、管楽器を配し、チンドン屋的軽妙さと浮遊感を持ったサウンドと言う点ではプログレバンドGONGに近い印象を受ける。勿論それだけでなく、勇壮で切ないメロディが心に響くチリのプロテストソング「不屈の民」や、神戸で亡くなった大学生に捧げたさびしげなメロディが印象的な「ゴーストレクイエム」など名曲ぞろい。ブラス中心のサウンド中で、太田氏のヴァイオリンは飄々とアンサンブルに絡まり、ハード一辺倒になりそうな演奏に柔らかい色合いと浮遊感を加えている。

シカラムータ/生蝉 CICALA-MVTA LIVE!2006(2006年)

1CDながら74分とボリュームたっぷりのシカラムータ初の公式ライブ盤。11曲中4曲がアルバム未収録の新曲。メンバーは前作「ゴーストサーカス」の参加メンバーからチェロの坂田弘道が抜けアコーディオン佐藤芳明が新加入している。ということで楽器編成は前作から大きく変わったわけではないのだが、ライブ盤ということもあってか前スタジオ作のような浮遊感やスタイリッシュさは薄く、圧倒的に管楽器による音圧、ドラムのドカドカとした質感などダイナミックなチンドントラッドアバンジャズという印象が強い作風となっている。吉田達也作曲の楽曲もフューチャーされている点で吉田の存在感が増しているということもいえるかもしれない。新曲「プレセンテ!(その後のレクイエム)」は名曲。太田のエレクトリックヴァイオリンはちょっと音の固さが気になるが随所で活躍している。

シカラムータ/裸の星(2010年)

前作からまたもや大きくメンバーチェンジしての現時点での最新作。大熊ワタル(cl)太田惠資(vl)北陽一郎(tp)川口義之(sax)桜井芳樹(g) 渡辺明子(tb)関島岳郎(tuba)Gideon JUCKES(tuba) 吉田達也(ds)こぐれみわぞう(chin-dong,他)というダブルチューバを要する10人編成となり、全体に管楽器の厚みが増しての低音が響く音楽性。全曲新曲ながら全曲ライブ録音、ただ一調気づかないほどに完成度は高い。またライブ録音ということもあり前作以上に低音とドラムが効いたゴツゴツとした重厚感が感じられる。この分厚い編成の中でも太田のエレクトリックヴァイオリンは絶妙な味付けとして機能している。ただこのアルバムの後新作の発表はなく、近年のライブでは太田は参加していない模様。

じゃん・けん・ぽん/じゃん・けん・ぽん(2003年)

「じゃん・けん・ぽん」は日本を代表するフリージャズトランペッターで現在はパリ在住の沖至と、佐藤真(ds)太田恵資(vln)立花泰彦(b)ジャン・フランソワ・ポボロス(g)という編成によるユニット名で、その2001年エスパス・ジャポンで行われたライブ録音が本作。名前のとおりステージ上でじゃんけんをしてその組み合わせをもとに即興をおこなったとのこと。その音楽性はいわゆるジャム的に曲を構成するということではなく完全にフリージャズ的な即興演奏。ドラムもビートをきざむことなく、リバーブの効いたエレクトリックヴァイオリンにミュートトランペットが絡むなど全体に眩惑的、迷宮的なフリーの世界が延々と繰り広げられる。しかしだからといって聴くのがつらいということはなく、漂う音に身をゆだねるとある種の心地よさを感じることができる。4曲目では太田のヴォイスも聞くことができる。

MASARA/Masarascope(2005年)

アコースティックギター高木潤一、ヴァイオリン太田惠資、タブラ吉見征樹によるトリオMasaraの1stアルバム。初っ端のMinor Swingという選曲からも伺えるようにジプシースイング的な色合いを見せつつ、エスニック色の濃い場面を見せたりクラシカルなアプローチを見せたりとシンプルな編成ながら幅広い音楽性のユニット。3曲目Horizonでは美しい叙情性を聞かせる一方、5曲目Ota no turkでは、太田氏と吉見氏のキャラ全開の民族音楽色濃いボーカリゼーションで、いい意味で下世話な声の掛け合いを聴かせる。ラストの「黒いオルフェ」にしてもシリアスで終わらず途中でメンバーの雑談が始まったりするあたり、彼らならではのキャラクターの出た、とっちらかった多彩さがなんともユニーク。ヴァイオリンという点でも「Mainor Swing」「黒いオルフェ」などのスタンダード曲でも、太田氏独特の、音圧をかけずに軽く翻りながらスピーディに弾きまくる演奏が所謂ジャズヴァイオリンの演奏とは異なる独自性を出している。

MASARA/オーチ・チョルヌイエ(2010年)

Masaraの2ndはライブDVDとの2枚組作品。基本的な作風は前作と変わらず。このバンドは基本的なテーマを演奏の後すぐにアドリブ演奏になるのだが、そのアドリブはそれぞれが順番にソロパフォーマンスを行い、他の2人はその間地味なバッキングに徹しているというスタイルで、3者が有機的に絡み合うことで新たな音楽を作り出すという方に向かっていない。意図的にそうしているのかもしれないが、結果として前作との差別化がされておらず、安定はしているがこのアルバム独自の魅力には乏しい印象を感じてしまった。DVDの方も、映画監督の青山真治氏によるのだが、普通にライブを収録しただけで特異な演出がされているわけでもない。彼らのライブを見られる事自体はうれしいがそれ以上のサプライズがないのは残念。彼らのライブのおおきな魅力であるMCがすべてカットされているのもまた非常に残念だ。

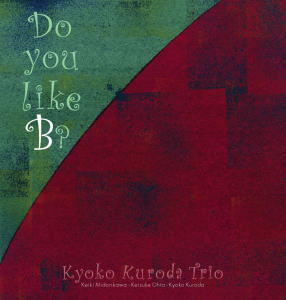

黒田京子トリオ/Do You Like B?(2005年)

ピアノの黒田京子、ヴァイオリンの太田惠資、チェロの翠川敬基による黒田京子トリオの1stCD。黒田京子トリオは、2004年にブラームスの楽曲を演奏するプロジェクトとして結成された「ブラームスプロジェクト」が名前を変えてレギュラーバンド化したもの。それぞれ曲には、メンバー個人名による作曲者がクレジットされているが、あくまで即興演奏ということなので、メインのモチーフを現場で即興的に展開させているというなのことだろう。ただ即興といっても混沌としたフリーになるわけではなく、クラシックよりの室内楽、チェンバーミュージック的な演奏が繰り広げられていて、非常に荘厳・崇高な雰囲気が漂っている。太田のヴァイオリンのトーンも、いつもの民族調、ジャズロック調ではなくクラシック的なタッチに特化している。彼にしては珍しい路線の作品だが、なかなかの良作。2008年には2ndが発表。現在は、太田の代わりに喜多直毅が参加しているとのこと。

MASSA/MASSA1(2006年)

美狂乱、ADIなどの凄腕バンドで活動後、ソロに転じて独自の世界を追及するパーカッション兼ボーカリストの佐藤正治が、ヴァイオリンの太田惠資、キーボード細野豊と結成したバンドMASSAのデビュー作であるミニアルバム。楽曲は、キーボードやストリングスをバックに佐藤氏が暖かいボーカルを聞かせるバラードナンバー2曲と、佐藤氏のパーカッションを中心として変拍子なのに、メロディアスに聞かせるフォルクローレテイストのインストナンバー3曲。トータル30分に満たない小品ながら、心地よい気持ちにさせてくれる素敵なアルバム。やはりこの世界は、佐藤氏の人柄によるところが大きいのだろうが、3人のメンバーが本当にお互いを理解して自然と息のあった演奏をしている感じがする。それにしても曲数が少なすぎるのが難点、とにかく早くフルアルバムを出して欲しいものです。この音楽が気に入った人は、MASSAのライブで多数の曲が演奏される佐藤氏のソロアルバム「龍飛」も是非手にとって見てください。

MASSA/MASSA2(2013年)

佐藤正治、細井豊、太田恵資によるトリオMASSAの7年ぶりのセカンドアルバム。前作同様、抒情的なインスト曲の合間に佐藤による穏やかなボーカルナンバーが差し挟まれるという構成で悪くはないのだが、全体の印象としては少々地味な感じがする。この7年の期間にライブで少しずつ発表されてきた新曲たちをまとたという内容のため、個々の楽曲としては悪くないのだが全体としての構成にメリハリがなく散漫、ここ一番というフックを持った決めてになる1曲がないというそんな印象。基本的にオーバーダブはなくライブで演奏されているアレンジでそのままスタジオライブして制作しているあたりもそういった印象を感じさせるのかもしれない。これなら逆にライブアルバムとして制作した方がよかったのではないか・・・そういう印象を抱くのはライブでの躍動感を知る者としての想いが強すぎるせいだろうか?

カルメン・マキ×板橋文夫×太田惠資/時には母のない子のように2007(2007年)

69年に「時には母のない子のように」でデビュー、その後ロックシンガーとして活躍したカルメンマキは、近年はジャズボーカルよりのスタイルで活動、2006年より鬼才ジャズピアニスト板橋文夫とヴァイオリンニスト太田惠資とトリオでライブを行なうようになった。このアルバムはその3人による実況録音盤。名義が示すように、所謂カルメンマキとそのバックという関係ではなく、3人が完全に台頭になりその個性を存分にぶつけあっていて結果極めて濃いオリジナルな世界が生み出されている。マキの存在感のあるボーカル、板橋の荒々しく叩きつけるかと思えばリリカルに聞かせるピアノ、アコースティックとエレクトリックを使い、自在のその間を行き来する太田のヴァイオリン。本当に素晴らしい。実は太田惠資の参加アルバムで、連名とは言え本人名義によるものは初めてではないだろうか。それぐらい彼のヴァイオリンの世界が存分に繰り広げられているアルバムと言える。現時点で彼のソロイストとしての姿が一番聴けるアルバムかもしれない。唯一の難点はタイトル。1年したら風化してしまうこのタイトルはいかがなものだろうか。

太田惠資&Bill Mays/Blue Rondo ala Turk(2010年)

アラブ音楽など民族音楽系の演奏や、多くのミュージシャンとのセッションをこなす太田氏だが、Stephane Grappelliを敬愛し、ジャズヴァイオリンの演奏に真剣に取り組んでいることは意外と知られていない。そんな彼が、自己の名義で初めて発表した純粋なジャズ作品が本作。ジャズピアノの重鎮Bill Maysとの完全Duoということで、リズム隊不在の地味になりがちな編成ではあるが、日本でありがちな「リバーブとビブラート過多のジャズ風アドリブ付きポップスヴァイオリン」とは一線を画すその内容は非常にすばらしい。乾いたタッチをもって繰り出されるしっかりしたリズム、変幻自在の豊かなフレーズの数々。特にリズムの鋭さ、正確さは素晴らしく、ブルースでのゆったりとした間の取り方も絶妙。取り上げられた曲も「Pent Up House」のようなジャズヴァイオリン愛好のスタンダードからDave Brubeckの「Blue Rondo」のようなモダンなものも、ピアソラの「忘却」などもとりあげつつ、どれもしっかりとジャズとして演奏されている。唯一、音程の甘い瞬間があるところが惜しいが、是非多くの人に聴いてほしい作品。

彼岸の此岸/フィーリング・ジ・アザー・サイド(2013年)

ウッドベースの吉野弘志をリーダーに、ヴァイオリンの太田恵資、ギターの鬼怒無月、タブラの吉見征樹という、その筋の凄腕たちによるセッションバンドによるライブ盤。アラブ、トルコの民族音楽やジャズスタンダード、武満徹など幅広い楽曲をとりあげているが、それを彼らなりに再構築するというよりは割とそれぞれの楽曲のスタイルに忠実な方向での演奏となっている。吉見氏のタブラも、民族色を出すよりはパーカッションとしてベースを固めている印象で、基本的にヴァイオリン、ベース、タブラがアコースティックのため鬼怒無月氏がアコースティックギターを弾いている分には割と落ち着いた感じになるが、たまに逆に彼がエレキギターに持ち替えると途端にロック色が出てその違和感が面白い。個人的にはもっともっとアバンギャルドな方向に行った方が面白いと思うのだが、さてこの先どうなっていくのだろう。

Alexei Aigui &太田惠資/ポルタメント島奇想曲 -Caprice Portamento Island-(2014年)

ロシアの鬼才ヴァイオリニストでコンポ―サーでもあるAlexei Aiguと太田氏によるヴァイオリン2本による完全即興DUO作。Alexiはロシアでは著名な作曲家で、また”ансамбль "4'33“というグループでも活躍するアバンギャルド系の大物で、太田氏とは 2012年に来日した際に共演しており、それが縁で録音されたものと思われる。ヴァイオリン2本だけでの演奏だが、そうとは思えないほどに多彩な即興が行われていてまったく飽きないところはさすが。ピチカートと弦、トラッド風だったりミニマルだったりベタな言い回しだがヴァイオリンで会話をしているような印象。ちなみにスタイル的には二人ともクラシック的な音使いが中心のため、どちらがどちらというような特徴的な音ではなくどちらがどちらという聞き分けは私的には困難だった。