John Handy/Recorded Live at the Monterey Jazz Festival(1965年)

アメリカ西海岸で活躍しCharles Mingusのバンドにも参加していたアルトサックス奏者John Handy。そのクインテットに参加したMichael Whiteは、バンドの一員としてこのライブに出演、アルバムデビューを果たす。ライブ作ということでインタープレー中心の長尺曲2曲が収録、A面はスパニッシュモードのテーマを持つジャズロックナンバーでギターのカッティングにのってSaxなどが激しくソロを取る場面はKing Crimsonの21st Century Scizoid Man中間部を思わせる。Whiteのヴァイオリンもアコースティックでささくれたソロを繰り出している。一転B面はスローテンポから各自のソロを回しつつ徐々に一体感を増していく展開、ヴァイオリンは同じフレーズを飄々と繰り返しながら盛り上げていく感じ。ヴァイオリンはあくまでサブであり、また所謂ジャジーなフレーズをもったソロを弾くという場面はないので過度の期待はすべきではないが、アルバムとしてはなかなかの好盤。

The John Handy Quintet/The 2nd John Handy Album(1966年)

Liveと同メンバーで制作されたこのスタジオアルバム。5曲収録されているがそれぞれ曲調は見事なまでにバラバラ。 まず1曲目はいきなりノリノリの明るいサンバナンバーで幕を開けて驚かされるが、Whiteも飄々としつつもノリのあるソロを 繰り広げなかなかかっこいい。2曲目は前作の雰囲気に近いがミディアムテンポのナンバー、3曲目はキャッチーな8ビートロック、 4曲目はゆったりしたジャズっぽいナンバー、そして5曲目は13分に及ぶフリー展開のナンバーと良くも悪くもとっちらかって いた印象で、全体的な音の古さはあるものの、ジャズから離れて新しいことをしようとしている感じがなかなか面白い。 Whiteのヴァイオリンは前作同様アコースティックで、かすれ翻りながら飄々とビートにのっていく感じ、 下手なのかと思わせつつ意外とのって弾いている様がかっこよかったりする。

John Handy Concert Ensemble/Projections(1968年)

サックス奏者John HandyのグループにヴァイオリンのMichael Whiteが参加して3枚目になるアルバム。前2作がジャズロックよりの作品だったのに対し、今回はギターの代わりにピアノが入りアコースティック編成による4ビート基調のモダンジャズ色の濃い作品となった。とはいえこの時代の西海岸ならではのロックやラテン調など雑食的要素も垣間見れるが。メンバーはHandyとWhite以外は全員入れ替え。ピアノにはMike Nockが参加し、このあとWhiteとともにThe Fourth Wayを結成することになる。この作品ではヴァイオリンの活躍度はより増えているが、所謂流暢にアドリブフレーズを弾くわけではなく、同じ音のリズミックな反復やきしりうなりをあげる感じのソロであり、そのフリーキーなささくれたソロは作品全体にフリー色を加えている。ともかくもWhiteの参加作品の中でも一番正統派ジャズに近い作風の作品なので、ジャズファンには一番とっつきやすいと思う。

The Fourth Way/The Fourth Way(1969年)

John Handyバンドで一緒だったエレピのMike NockとWhiteによって結成されたThe Forth Wayの1stにして唯一のスタジオ録音アルバム。The Fourth Wayの編成はピアノ、ヴァイオリン、ベース、ドラムで、ピアノは曲によってアコースティックとエレピを使い分けている。一般的に実験的なジャズロックバンドとして評価されている彼らだが、このアルバムでは割とオーソドックスな音楽性にとどまっている感じ。この時代ならではの8ビートの導入、エレピの使用など、ジャズからクロスオーバーへ向かう典型的なパターンが見られるが、わりとかっちりとまとまっていて意外性や爆発力のようなものはあまり感じない。出来が悪いわけではないがスタジオという環境では、Whiteのヴァイオリンも、味よりもつたなさの方がたってしまっている感じがするし、ジャズへの8ビート導入は今聞くと古臭さが先にたってしまう。混沌さとアグレッシブさがこのバンドの持ち味であることを考えると、以後2作がライブ録音なのは正解のように思う。未CD化。

The Fourth Way/The Sun and Moon have come together(1970年)

The Forth Wayの2ndでバークレイでのライブ録音。エレピ、ヴァイオリンにベース、ドラムという編成のためヴァイオリンも全面に出て活躍。前作はスタジオ録音ということでこじんまりとまとまってしまった感のある彼らだが、今作はライブならではの空気感、熱気がいい感じで伝わってくる好盤となった。彼らの音楽性については「ジャズロック」という一言ですまされがちだが、それだけでは片付けられない幅広さがあり、このアルバムでも1曲目こそシンプルなジャズロックだが、2曲目White作の「Eboney Plaza」ではプリミティブなアフロサウンドを展開。3曲目はランニングベースが心地よい4ビートジャズでWhiteも意外にもモード風の激しいソロを取っている。B面はより実験的な色彩が強いジャズ〜ジャズロック。時代性ということもあってか、意外と同時期のMichal UrbaniakやJean-Luc Pontyといったヨーロッパ勢の作品などに通じる雰囲気を感じさせるアルバムに仕上がっている。未CD化。

The Fourth Way/Werwolf(1971年)

3rdアルバムにしてラストアルバムとなった本作は、これまたMontreaux Jazz Fesでのライブ録音。ジャズロック、ジャズ、フリーなどが混ざった先鋭的サウンドは前作と変わらずだがよりシリアスな雰囲気の曲が並ぶ。特に変拍子のキメから混沌としたジャズビートに展開する2曲目などはこのバンドらしい。ここで聴かれるWhiteのヴァイオリンなどはUrbaniakなどに近い、やわらかさはないがしんのある音できちっとビートにあわせた演奏を繰り広げている。そのあたりソロ作で聴かれる飄々とした音使いとは違っていて興味深い。ラスト曲でも白熱したソロをとっていて非常にかっこいい。サンフランシスコから出たバンドではあるが、全体としてヨーロッパのジャズロックに近い印象を受ける。作曲はすべてMike Nockのペンによっていて彼の嗜好が出たアルバムといえるのかもしれない。未CD化。

Michael White/Spirit Dance(1971年)

The Fourth Way解散後発表された1stソロは、ピアノEd Kelly、ベースRay Drummond、パーカッションBoba Omsonというメンバーによる シンプルなアコースティック編成。そのベースとパーカッションによって生み出されるサンバ、アフロなどの多様なリズムと ピアノによるリリカルな空間の中でアコースティックヴァイオリンが自由に音をつむぐ、そんなスピリチュアルな雰囲気漂うアルバムだ。 John Coltraneに捧げる曲も収録するなどその影響は大きい。ジャズというジャンルでくくられるサウンドではあるが、 Whiteのヴァイオリンにはバップ色、ブルース色は皆無、アコースティックヴァイオリンならではの飄々とした音色で、流麗さとは無縁の 力強く荒々しいタッチ、フリーキーにかき鳴らすピチカートなどを意図的に取り入れ、原始的土俗的な力強さを音楽に取り込んでいる。 ピッチの甘さやかすれた音すらも表現の一要素としている感じ。アルバム後半、少しフリー色強くなりすぎて混沌とする場面もあるが、最後は子供と一緒になった Whiteの素朴な歌声で穏やかに幕を閉じる。彼の作品の中で一番力強く、また素朴な美しさが感じられる作品。 是非CD化して欲しい。

Michael White/Pneuma(1972年)

パーカッションが交替して発表された2ndはクラブ系で再評価著しい作品。前作と同じアコースティック編成だが、前作は全体にゆったりとした雰囲気ながらリズム隊の 作るビートが割としっかりとしていたのに対し、今回A面全部を占め20分を超える標題曲は、なんと完全フリーサウンド。 現代音楽にも通じる混沌とした世界が続く。一方、B面はアコースティックでプリミティブながらよりキャッチーなメロディを持つ 楽曲が並ぶ。まず「Eboney Plaza」はThe Fourth Wayの再演だが、より軽やかに愛らしい演奏。残り2曲は、女性コーラスが参加、 よりネイチャーな雰囲気を感じさせるゆるやかなグルーブが心地よい。この女性ボーカルの入ったグルービーなナンバーは、 後に見られる彼のブラコン嗜好につながっていくことになる。このゆるやかなグルーブ上でのWhiteの甘いピッチで繰り広げられる 重音ソロやパーカッシブなプレイは意外と癖になる。

Michael White/The Land Of Spirit And Light(1973年)

ベースにCecil Mcbee、アコースティックギターにBob Kingが参加しての3rd、1曲目の標題曲、いきなりギターのカッティングに 乗ってベースがうなる疾走感あふれる16ビートサウンドがかっこいい。前作までのアコースティックな質感は残しつつ、 ビートが全面に出た、この10分以上に及ぶ1曲目のサウンドは前2作の作風と大きく異なるが、とにかく素晴らしく万人にお勧めできる。 ただ全編そういうわけではなく、2曲目は前作に通じるフリーサウンド、B面ではかわいらしいサンバチューン、 アラビア風のクラリネットとヴァイオリンが絡む怪しげなナンバー、ヴァイオリンとMcbeeのアルコによる即興Duoと曲調は幅広い。Whiteのヴァイオリンの質感は前作同様のもの。Whiteならではの味わいがありかつ、コンパクトにまとまって聴きやすいという点で個人的には一番好きな作品。

Michael White/Father Music, Mother Dance(1974年)

前作までのアコースティックでプリミティブなサウンドから一転、エレクトリック編成となった4作目。1曲目から女性ヴォーカルを全面に出したファンキーでソウルフルなサウンドにはとにかく驚かされる。アルバム全体としては、そういったソウルフルなボーカルナンバーとメロディアスなFusionインストから構成されていて、Whiteも今までとは一転エレクトリックヴァイオリンを手にしている。作曲はすべてWhiteの手によるが、ボーカルナンバーでの彼はバックでの刻みに徹しあまり表に出てくることはない。叙情的な曲では意外にも、わりと卒なくかっちりとしたソロを取っている。ソウルフルなボーカルナンバーはなかなかかっこいいので嫌いではないが、なぜここまで大きく変わったのか何とも不思議だ。次の「Go With The Flow」が、若干ゆるい雰囲気に戻っているのに比べてもこのかっちりとしてクリアなサウンドメイキングは際立っていて興味深い。次作と聞き比べてみるといろいろな点で面白い。

Michael White’s Magic Music Company/GO WITH THE FLOW(1974年)

Mishael Whiteの5枚目のアルバムで唯一リーダーグループ名義での作品。参加メンバーは前作からボーカルを抜いたもの(ドラムのみ交替)で、前作のファンキーでグルービーな音楽性はそのままにインストに特化したファンクフュージョンアルバムとなっている。反復するグルーブにのってヴァイオリンがゆるく、絶妙によれながらソロを取るところが何ともいえず味わい深い。わりとキャッチーな楽曲が多く、まとまりのある点などは前作や次作「X Factor」などのアルバムに通じるところもあるが、前作や次作以後のようにコマーシャルなフュージョンにありがちな16ビートばきばきに決めたかっちりしたサウンドではなく、なんとなく全体にゆるい感じの生っぽいグルーブがこのアルバムならではの魅力。Whiteの全作品の中でも上位に入る名作。サンプリングソースとしても人気のあるアルバムのようだ。

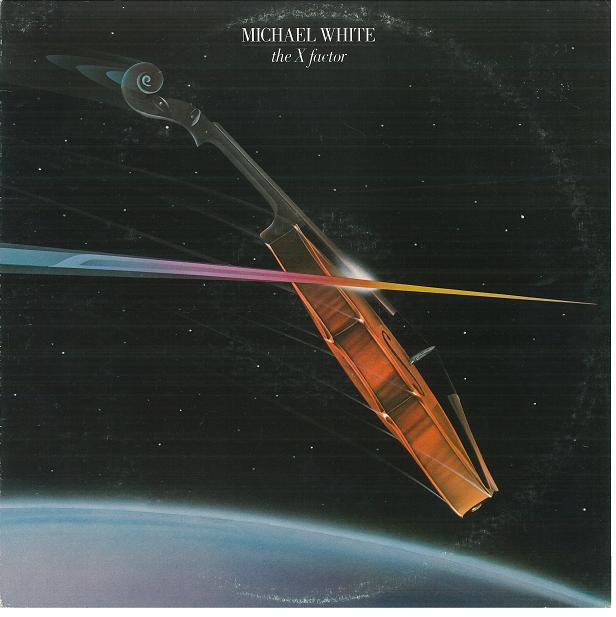

Michael White/THE X FACTOR(1978年)

インパルスからエレクトラにレーベルを移籍しての6thアルバムは、なんとGeorge Dukeプロデュースによる完全歌物ポップフュージョンアルバム。FMでもかかりそうなさわやかな女性コーラスに16ビート、確かに「Father Music, Mother Dance」でその方向性はあったので驚くにはあたらないのかもしれないが、ここまでコマーシャルなサウンドになるとは、とその変貌振りにはやはり驚かされる。またBarcus Berryの5弦ヴァイオリン”ヴィオレクトラ”をあやつり、いかにもエレクトリックという音色でカチッとまとまった早弾きソロを繰り広げている点にもびっくり。初期ソロの面影は皆無。ちなみに10曲中8曲が彼の作曲。まあアップテンポなラスト曲での炸裂ソロなどかっこいいことは確かなので、割り切って楽しみましょう。2010年CD化。

Michael White/WHITE NIGHT(1979年)

当時のFusionシーンを代表するバンドCRUSADERSのトロンボーン奏者Wayne Hendersonをプロデューサーに迎えて前作と同路線で制作された7thアルバム。一曲目からBeatlesの「Get Back」をダンサブルにカバー、他にもStevie WonderやHendersonの曲などが多くを占め、Whiteの作曲は1曲のみ。どういう意図の元でこういう選曲になったのかはわからないが、前作以上にポップでカチッとまとまったボーカル主体のFusionサウンドは心地よく。そんな中、エレクトリックヴァイオリンはきっちりとしたソロを展開。前作と変わらない作風に大きな新鮮味はないが、気楽に楽しむべき作品。 2010年CD化。

Michael White with Bill Frisell/MOTION PICTURES(1995年)

長らく自分名義のアルバムを発表することのなかったWhiteの久々の作品は、様々なミュージシャンとのコラボレートで知られる 奇才ジャズギターリストBill FrisellとのDuoアルバム。すべて二人だけの録音。「夜は千の眼をもつ」「You are Too Beautiful」 などのジャズスタンダードばかりを取り上げているが、所謂バップ的なスタイルでの演奏ではなく、Billのリバーブの効いた クリアトーンによるキラキラとかがやくゆるやかで幻想的なギターにのってWhiteがたゆたうような緩やかな音色でメロディを つむぐというもの。そんな印象派タッチの作品。Whiteのヴァイオリンは飄々としながらも芯のある美しいもので、 派手さこそないが素晴らしい作品。ジャケットの雰囲気も○。

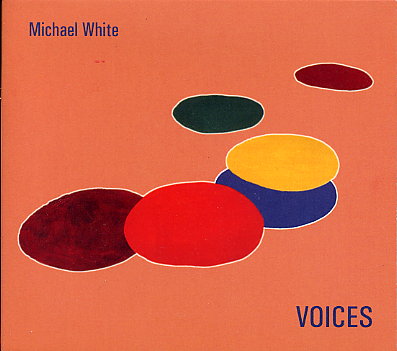

Michael White/VOICES(2004年)

Whiteが旧知のベーシストCecil McBeeやパーカッションのKenneth Nash、愛妻であるヴォーカリストLeisei Chen、ギターTimothy Youngと結成したMichael White Quintetによる新作。「Pneuma」を思わせるスピリチュアルなフリーサウンドが徐々に美しい整合感のある世界へと移り変わっていくオープニングは素晴らしい。美しいボサノバナンバー「Serenade」や、ジャジーながら風変わりなメロディが印象的な「Mechanial Man」、スタンダード「My One and Only Love」など、多彩な曲調で変化をつけつつ、全体としてはアコースティックでゆったりとした雰囲気が一貫している。Whiteのヴァイオリンは70年代初頭同様のアコースティックで飄々とした質感を持ちながら、よりやわらかく美しい円熟した音色。円熟の境地を感じさせる仕上がりとなっている。