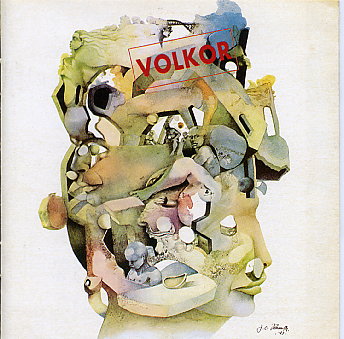

VOLKOR/JAZZ-ROCK(1976年)

元々Didier Lockwood のソロ名義で発表された作品だが、実態は彼が兄であるピアノのFrancis Lockwoodと結成していた VOLKORというバンドのアルバムだったらしく、現在はその「VOLKOR」名義で再発されている。音はZAO参加前後の時期でもあり、 タイトなジャズロック。Lockwoodのヴァイオリンもこの時期ならではの線の細いヒステリックなエレクトリック音。ZAOなどに比べると オーソドックスなこの時期のジャズロックという感じだがこれはこれでなかなかかっこいい。David Roseのアルバムなどが好きな人は 十分いけるだろう。DrのKirt RustとFrancis Lockwoodは後のDidier Lockwood Groupにも参加。ベースは後にChick Coreaとの競演で 名をあげるBunny Brunelでこのアルバムでも4曲を作曲するなど活躍している。

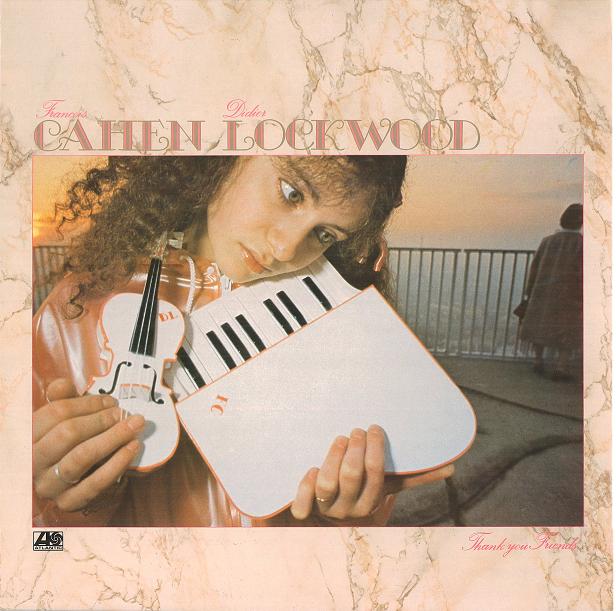

Francois Cahen・Didier Lockwood/Thank you Friends(1978年)

Zaoで競演したキーボーディストCahenとLockwoodのDuoアルバム。彼らの競演歴から東欧風ジャズロック系の音を想像していたが大はずれ。 1曲目こそチープな打ち込みだが、それ以外はクラシック色の濃い2人だけの演奏によるインスト。近現代クラシックよりの陰鬱トーンも あるがCahenの荘厳なピアノやきらめくようなエレピにのってLockwoodのクラシカルなアコースティックヴァイオリンや幻惑的な エレクトリックヴァイオリンが奔放に歌う場面は極めて美しい。当時のLockwoodの演奏はどちらかというとキコキコした 神経質なエレクトリックの音での演奏ばかりなので、このクラシックばりの美しい音は嬉しい誤算だ。スペシャルサンクスとして Joe Zawinulと並んでバッハ、ドビッシー、バルトークの名前があるがそれもわかるサウンド。ジャズ、ジャズロック、フュージョンを 期待するとはずれだが意外な良作。ただしおそらく未CD化。

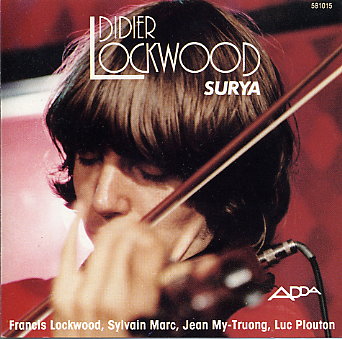

SURYA/SURYA(1978年録音、1980年発表)

LockwoodがZaoを脱退した後、ドラムでZaoの同僚Jean-My Truong、兄のFrancis Lockwoodと結成したジャズロックバンド。 畳み掛ける展開が爽快なジャズロックサウンドに載ってLockwoodがソロを弾きまくる様は圧巻。ヴァイオリンの音色はエレクトリックだが ZaoやVolkarほどヒステリックな音ではなくシンセのような流麗さが特徴。楽曲もかっこいいスピードナンバーが続き、曲によっては キーボードの音色もあってReturn to Foreverの「Romantic Warrior」を思わせる瞬間もある。正直リズム隊の演奏、Lockwood自身の 演奏ともテクニック的には未だに荒削りなものだが、それでも曲のよさもあり十分楽しめる。プロダクションの関係で録音したものの なかなか発表の機会を得ずバンドが解体してしまったのは残念。CD化の際にはソロ名義となっているので注意。 (ジャケットは再発CDのもの)

Swing Strings System/Swing Strings System(1978年)

ヴァイオリン奏者2名、チェロ奏者2名、ギター、クラビネット、ドラム、コントラバスという奇妙な編成のフランスのバンド。 母体となったのはCONFLUENCEというフリー系のグループだが、ここでは若干フリーな場面もあるが全体的には割りと王道のジャズサウンド。 楽曲自体はひねくれたメロディ、展開をするが、演奏自体はあくまで4ビート主体、小気味よさとヨーロッパ的な上品さが信条で、重さ、 混沌さはない。ヴァイオリンはDidier LockwoodとZAOの1stに参加していたJean-Yves Rigaud。Lockwoodのソロが予想以上にジャズっぽく 決めていてかっこいい。楽曲のキャッチーさがないので万人受けはしないかもしれないが、なかなかの好盤。

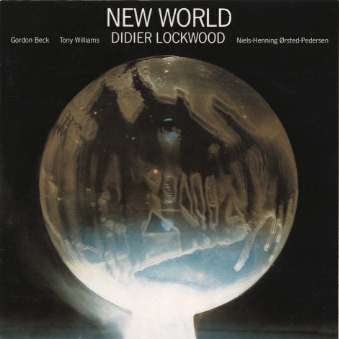

Didier Lockwood/NEW WORLD(1979年)

現在ではStephane Grappelli,Jean-Luc Pontyに続くジャズヴァイオリニストとしての地位を確立した感のあるLockwoodの出世作。 今でこそさわやかなフュージョンやシリアスなジャズを演奏する彼だが、デビュー当時はざらついた音色のがむしゃらなソロをもの すごいスピードで演奏するスタイルが特徴的だった。このアルバムではGordon Beckをピアノに、Tony Williamsをドラマーに迎えたこの作品では、 まだまだジャズのタイム感には甘い部分も感じられるが、Tony Williamsのドラムに煽られエネルギッシュなソロを取りまくっていて圧巻。 所謂ジプシースイングではない、ハードバップのノリを出すために弓を押し付けるような奏法をしているが、それでもヴァイオリンらしい 独特の音色を出していて、そのざらつき具合がかっこよい。このあたりはZbigniew Seifertなどに近いが、実際ラスト曲は彼に捧げられたもの。 とにかく勢いが心地よい名盤。ギターJohn Etheridgeも好演。ラスト曲でのTonyのドラムソロも筆舌に尽くしがたい。 まずは必聴。

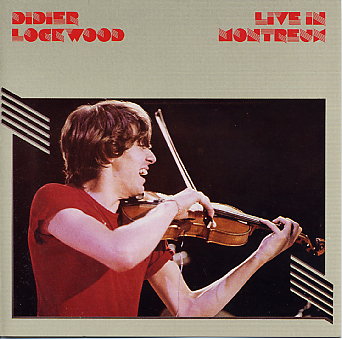

Didier Lockwood/LIVE IN MONTREUX(1980年)

モントルージャズフェスティバルでの演奏を収録したライブアルバム、メンバーは、サックス、シンセ、ギター、ベース、ドラムで セッション色が強い。キーボードはMahavishnu OrchestraのJan Hammerだが、特にそういったカラーはない。1曲目こそ畳み掛けるような アップテンポナンバーだが、それ以外はリラックスしたFUSION色の強いセッションなので注意。曲調も多彩だしヴァイオリンだけでなく 他の楽器も活躍しているので過度の期待をしなければそれなりに楽しめる。とは言うもののNew Worldの次のソロ名義がこの 内容かというがっくり感があるのも確かだ。後にソロアルバムに収録されているナンバーも何曲か収録。以後80年代前半の彼の路線は こういったさわやかFusion路線になる。

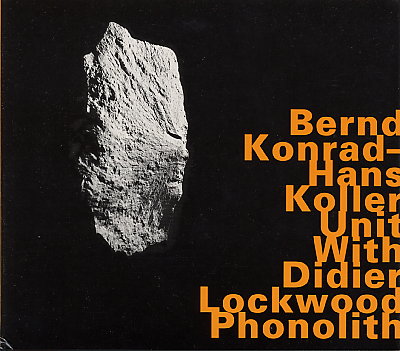

Bernd Konrad-Hans Kollen Unit With Didier Lockwood/PHONOLITH(1980年録音)

オーストリア出身でドイツを中心に活動する著名なサックス奏者Hans KollerとドイツのサックスプレイヤーBernard Konradのユニットに Didier Lockwoodがゲスト参加。New World発表当時だが、より流麗な音色で全面に出て活躍しており、質感としては後の「Out Of The Blue」を 思わせ、すでにこうした音で演奏していたことに驚かされる。また楽曲自体は、いかにもヨーロッパのジャズという感じの知的な モダンジャズだが、場面によってはSoft Machineの5th期に聞かれるようなジャズロック的な展開も見せる。必ずしも全ての楽曲で 目立っているわけではないがLockwoodファンなら下手にソロ名義のFusion系作品に手を出すよりもこちらの方がお薦め。ちなみに ボーナストラックには残念ながら彼の参加はない。

Vander・Top・Lockwood・Wideman/FUSION LIVE 80(1980年録音)

フランスのプログレッシブジャズロックバンドMagmaに参加していたメンバーによるバンドのライブアルバム。バンド名はFusionだが どちらかというとジャズロック的なストレートなサウンドが特徴。このバンド自体は当時1枚のアルバムを発表。1980年に 短期間活動しただけで終わったが、今回ベースのJanik Topのレーベルから当時のライブが発掘された。同じメンバーであるMagmaが 独創的な音楽を作り上げているのに対し、こちらのバンドはきわめてオーソドックス。メンバーは相当なテクニックの持ち主だけに テクカルで熱い演奏を繰り広げている。Didier Lockwoodのアルバで言えばLIVE AT THE OLYMPIA HALLに近い印象。音が多少こもり気味 なのが残念だが、それほど気にならない充実した内容なのでジャズロック系の音が好きな人にはどうぞ。

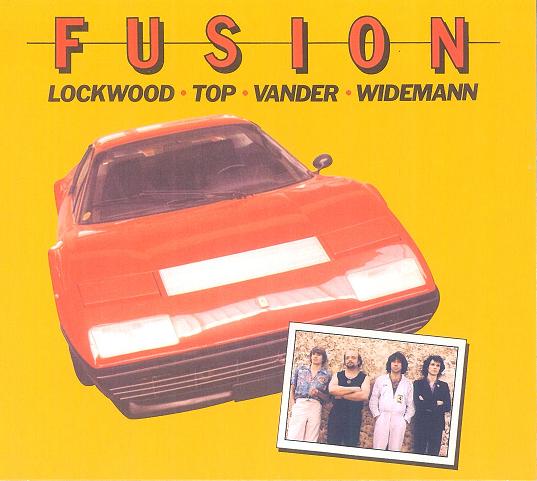

FUSION/FUSION(1981年)

アメリカで「New World」を録音したLockwoodは、帰仏後以前参加していたプログレバンドMagmaのドラマーChristian Vander、 ベースJanik TopらとこのFusionを結成した。元々彼の意図するところはヴァイオリンメインのテクニカルなFusionサウンド だったのだろうが、このアルバムでの主役は明らかにベースとドラム。Magmaでも聴かれるドスの効いた重量感のあるベースと ドコドコと重たいドラムが作るリズムセクションは明らかに通常のFusionのサウンドとは一線を画す強靭なもので、 その前ではヴァイオリンもキーボードも添え物という印象。最近発掘されたライブではLockwoodもそれなり以上に渡り合っていたのだが、 ここは影が薄い。また楽曲的にもドスの効いたリズム隊と不安気なトーンのキーボードは彼らの本元であるMagmaのトーンに近い。 特にA面のジャム的な中リズム隊の豪腕が光る大曲にその傾向が強い。B面3曲中2曲でようやくFusionテイストが出てきて、 テクニカルなヴァイオリンを味わえるようになるが。そのあたりのずれがあってかアルバム1枚で消滅した。

Didier Lockwood/FASTEN SEAT BELTS(1982年)

New Worldに続く2枚目のソロ名義のスタジオアルバム。前作New Worldでのジャズ路線ではなく所謂Fusion路線。メンバーはキーボードに 兄Francis Lockwood、ギターにJean-Michael Kjdan、ドラムにKirt RustとVolkarの面子にKajdanが加わった事実上のDidier Lockwood Groupのデビュー作でもある。1曲目のいかにも当時のFusionという感じのさわやかなアップテンポナンバーでがっくりするが、A面、B面に それぞれ展開の激しいダイナミックなジャズロックナンバーが1曲づつ収録されていて、これがなかなかかっこいいのでプログレ〜 ジャズロックファンは注意。LPで入手、おそらく未CD化。

Didier Lockwood/THE KID(1983年)

Alphonso Johnsonら豪華メンバーによるバンド編成でのアルバム。豪華メンバーであること、コルトレーンのIMPRESSIONをやっていたり、 2曲目のソロに「ジミ・ヘンドリクスに捧ぐ」と書かれていたりしたことで期待したのだが、IMPRESSION以外は、意外と イージーリスニングよりのフュージョンタッチの曲が多い。IMPRESSIONはエレクトリック編成であくまでフュージョン調ではあるものの弾きまくりでかっこいい。ジミヘンに捧げられた 2曲目については多少の緊張感は感じられるが、それほど大そうなソロを取っているわけではなかったりする。曲は参加メンバー 持ち寄りだがそのことでアルバムに変化がついているわけではない。曲自体のクオリティは悪くないし、Lockwoodのソロもかっこいいし、 アップテンポナンバーが多い分、ドライブのBGMとかにはいいかもしれない。「New World」を期待すると駄目だがさわやかな フュージョンが聴きたい人ならというところ。

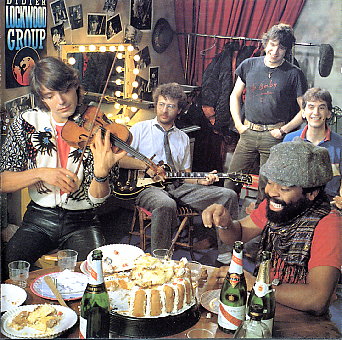

Didir Lockwood Group/Didier Lockwood Group(1984年)

実兄のFRANCIS LOCKWOODらが参加してのグループ名義の作品は、これまたイージーリスニングよりフュージョン。いきなり キーボードがバグパイプ風の音色をかなでるケルトなオープニングに驚かされるが、あくまでポップな楽曲の味付けとしての導入。 曲調はさわやかでミディアムテンポのものが多く、言ってみればFMで土曜の午後にかかるBGM風。そんな中、7曲目だけはピアノの ドラマチックなイントロからネオクラシカル系ハードロックかというような展開を見せ驚かされるが、盛り上がりきらないうちに 終わってしまうし、完全にアルバムからは浮いている。それにしてもアルバムを通してイージーよりのフュージョンとしても曲が若干 陳腐で印象に残らない気がするのだがどうだろう?もちろん演奏はかっこいいのだが。

Didier Lockwood/OUT OF THE BLUE(1985年)

85年発表のこのアルバムは、ドラムにBilly Hart、ベースにCecil Macbee、ピアノにGordon Beckと強豪をバックにハードバッフォーマット に乗っ取った久しぶりに正統的なJAZZ ALBUM。Billy Hartの勧めで久々にアコースティックジャズに取組んだということだがNEW WORLDの 頃のガムシャラなソロに比べると、ずいぶんと洗練された音色とアドリブを聴かせてくれる。とにかくSpeedyでかっこいい1曲目の 重音を多用した高速度のアドリブプレイは見事だ。2曲目以降は割りと落ち着いた雰囲気だがタイトルチューンなどでは きっちりと決めてくれます。Round Midnightも取り上げているが、これはやはりしっとりした雰囲気。全体的にはジャズとしては もうちょっとタメのあるひきずった横ノリが欲しいかなという感じもするが、ともかく80年代の彼の代表作である。

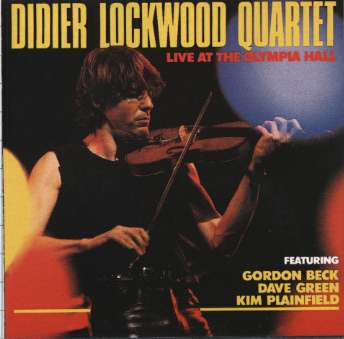

Didier Lockwood Quartet/LIVE AT THE OLYMPIA HALL(1986年)

Gordon Beckらをバックに従えてのライブアルバム。Out of the blueと同時期ではあるものの、演奏、楽曲ともどちらかというと New Worldに近い肌触りを感じさせる。とにかくSpeedyで荒っぽい1曲目から全開。以後もゆったりとした雰囲気のバラードナンバー、 エフェクターを使っての多重演奏、チックコリアを思わせるラテンナンバーなど様々な演奏を聴かせるが、とにかくその熱狂的なパワーと スピード感、そして演奏の安定感は見事だ。収録曲こそ少ないがこれだけ密度のあるアルバムも少ない。結局、Lockwoodはこういったジャズロックが一番生に合うのではないか、そう思わされる。ジャズファンよりも ロックファンにアピールしそうな音楽性だ。とにもかくにもLockwoodファンは必聴。

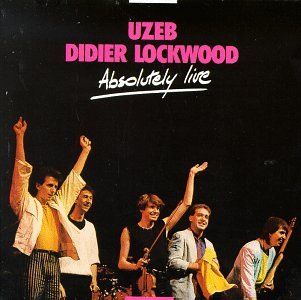

UZEB・Didier Lockwood/Absolutely Live(1986年)

カナダの技巧派FUSIONバンドとして知られるUZEBとLockwoodのオリンピアホールでの競演を収録したライブアルバム。同年の「Live at Olympia Hall」」 がジャズロック的なサウンドだったのに対し、ここで聴かれるのはさわやかで軽快な典型的Fusionサウンド。ディストーションがかかった エッジのたったギターとユニゾン、ソロを取りうなりをあげるエレクトリックヴァイオリンはなかなかかっこよく聴き応えがあるが、 楽曲がいかにもかっこいいFusionでいわゆる深みというのは一切ないのが残念。演奏テクニックは申し分なく完璧なのでそういった フュージョンが好きな人はどうぞ。それにしてもこの演奏や裏ジャケにに載っているLockwoodのジャンピング写真を見るにつれ、 彼はややこしい事抜きに単純にノリノリで弾きまくるのが楽しくてしょうがないんだな、ということを実感させられる。ちなみに楽曲は 「The Kid」など3曲がLockwoodで2曲がUzebのもの。

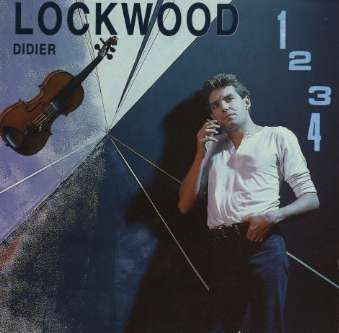

Didier Lockwood/1.2.3.4(1987年)

86年発表のこのアルバムは前作から一転、エレクトリックフォーマットによるコンテンポラリーなフュージョンアルバムだ。 チョッパーベース、分厚いキーボードをバックに、彼にはエレクトリックバイオリンのさわやかな音色を全編で響かせている。 時にゲストボーカルを迎えたポップなAORナンバーでのバッキングも含め、BGMにしても十分通用するさわやかな曲が多いが、後半では 実験的なサウンドも展開していて、一筋縄ではいかない。多数のゲスト参加によるアレンジ楽曲重視の姿勢、きわめてキャッチーな楽曲 という点では、中西俊博のアルバムに近いスタンスを感じる。そのあたりがバンド中心だった80年代前半のアルバムとの印象の 違いだろうか。ちょっと全体の印象として軽すぎる気もするが、完成度は高い。個人的には、明るく走り抜ける1曲目や展開の激しい 3曲目などが気に入っている。

Didier Lockwood Group/PHENIX 90(1990年)

フランスの若手ミュージシャンと組んだGroup名義での作品。ブレードランナーを思わせるデジタルなシーケンスフレーズで幕を開け プログレッシブロック的に展開するのかとおもったら、残念、あとは意外と普通のイージーリスニングよりフュージョンだった。 Lockwoodはエレクトリックヴァイオリンをメインに扱い、曲によっては電子サックスも演奏している。全体的に演奏は安定しているが、 楽曲が今ひとつなのが痛い。いかにもフュージョンという感じを与えながらそれ以上の印象を残さない平均的な楽曲群。熱いバトルに 展開するわけでもない演奏。「1.2.3」ほどである必要はないが、個人的にはもう少しコマーシャルであって欲しい。 今更オーケストラヒットを使うのもどうかと思うが、それでもタイトル曲なみのわかりやすさがもう少しあればよかった。

Caron・Ecay・Lockwood/Caron・Ecay・Lockwood(1992年)

ジャズヴァイオリニストDidier Lockwoodがフランスのギターリストとベーシストとの連名で発表したアルバム。 ギターはDidier Lockwood Guroupのメンバーで基本的に3人だけの演奏でドラムレス。 音はスイングジャズ系ではなく、落ち着いて聞けるイージーリスニングよりのフュージョンといったところ。楽曲は3人が持ち寄ったもので、 フュージョンっぽい明るい音と、ヨーロッパならではのムーディなものに別れる。ヴァイオリン、ギターともアコースティック、エレキを 使い分けていて、メインはエレクトリックだが、アコースティック楽器での演奏ではクラシカルな落ち着いたプレイも見せる。 楽曲はメロディアスでヴァイオリンのフューチャー度も高い。意外性はないが楽曲のよさもありなかなかの好盤になっている。

Didier Lockwood Group/DLG(1993年)

Group名義で前作と同一メンバーでの作品。基本的な路線は同じながら、前作に比べると判りやすいメロディが増えメリハリがつき大分聴きやすく なった感じがする。ハードな楽曲ではヴァイオリンの音色にもギターの音色にもディストーションがかかりヘビーな感じじになっている のも特徴。ヴァイオリンがギターのように聞こえたりする曲もある。ドラムもストレートにビートを刻み、ロック色を強めている。 一方でバラードナンバーではクリアトーンのギターにリバーブの効いたエレクトリックヴァイオリンが歌っていて心地よい。時代性、 革新性はないがメロディアスで聞きやすいフュージョンアルバム。これでこれでいいのだが、やはりあともう一つ抜ける楽曲が欲しいところ。

Martial Solal・Didier Lockwood/SOLAL LOCKWOOD(1993年)

Django Reinhardtとの競演歴もあるフランスのジャズピアニストの重鎮Martial Solalとの競演作。Solalはバップ、モダンから トラディッショナルなジャズまでこなせる幅の広い人で、このアルバムでも、モダンジャズから美しいバラードまで多彩な曲が収録。 二人だけの演奏だがその息のあった幅広い表現には驚かされるところ。全体的にクラシックに似た静謐感が強く、気軽に楽しむという よりじっくりと観賞するという感じ。同様の組み合わせではGrappelliとMaCoy Tynerの競演作などが思い出されるが、よりモダンジャズよりの アプローチとなっているところが趣味をわけるか。このアルバム以降LocwoodはFusion路線からアコースティックジャズへ回帰していく。

Didier Lockwood/New York Rendez-vous(1995年)

「1.2.3.4」以降フュージョン路線を歩んでいたLockwoodの久しぶりのアコースティックジャズ作品。タイトルの通りNew York録音で DrにPeter Erskine、bにDave Holland、pianoにDave Kikoskiなどジャズ界の強兵と組みコンテンポラリーで洗練されたアコースティックジャズを展開している。アップテンポなハードバップナンバーとゆったりとしたバラードナンバーとのバランスもよく、近代クラシック調の 不気味なナンバーや、アラビアっぽいエスニックナンバーなどもあり飽きさせない。あくまで白人のジャズという感じでスイング感という点では若干弱いが、その分知的でクールな印象。ジャケットの印象で損をしているが、以後 しばらく続く彼のアコースティックジャズ路線幕開けを飾った好作品。「Out of Blue」や「New World」などが 気に入った人は探す価値あり。

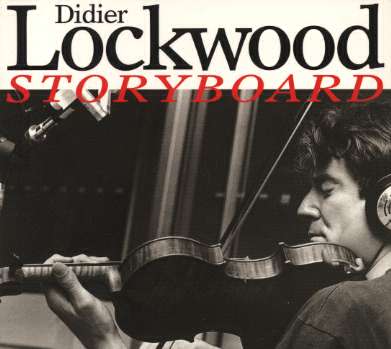

Didier Lockwood/Storybord(1996年)

96年New York録音のこのアルバムは、Steve Gaddらをパートナーに迎えての正統派のJazz Album。前作「New York Rendez-vous」が あくまで白人っぽいサウンドでありながら一方で楽曲などに幅広いアプローチが見られたのに対し、こちらは全編よりストレートなサウンドを展開。 全体としてスタジオでの熱気がそのまま収録されたかのようでGaddの激しい ドラミングが先導、オルガン中心のバッキングもかっこよく、その上でLockwoodがいつになく粘っこくスイングするヴァイオリンプレイを展開している。ゲストにトランペッター、Sax奏者を迎えていて、その掛け合いもよいが、 時に彼らの方が全面に出てしまっていることと、音色、音域でViolinと競合している点が若干気になる。とはいうもののLockwoodにしては粘り気の強い腰のあるエレクトリックヴァイオリンの音色は本当に心地よい。また「Manhattan Jazz Quintet」の録音などでも顕著なSteve Gadd独特の硬いビートと、本作ならではの粘っこいヴァイオリンとの絡みは、ほかのアルバムでは聴かれないこのアルバム独自のサウンドをつむいでいる。個人的にはLockwoodのジャズ作品としては本作が一番お勧め。

Didier Lockwood/Round about silence(1998年)

前作がいかにもアメリカ的なストレートなジャズアルバムだったのに対し、今回はフランスのミュージシャンとの演奏で、ヨーロッパ色の強い 落ち着いた良質のアルバムに仕上がっている。編成はピアノ、dr、bに曲によってギターやサックス、アコーディオンなどが参加。 彼自身も曲によってサックス、トランペットなどを弾いているがあくまでメインはヴァイオリン。ほとんどの曲は彼自身の楽曲で1曲目 から美しく切ないメロディが、ヨーロッパを演出する。2曲目のワルツ、3曲目のピアノとのデュオと上品で美しい感じが全編ただよう 世界は、まさにヨーロッパのジャズ。Lockwoodに限らず、ここまでこういったカラーを打ち出したアルバムは意外に少ないのでは。とにかくこれはこれで秀作。

Didier Lockwood/Tribute To Stephane Grappelli(2000年)

フランスの新進ギターリストBireli Lagrene,ベテランベーシストNiels Henning Orsted Pederson と のトリオによるアコースティック編成でのGrappelliへのトリビュートアルバム。ジャズヴァイオリン ニスト転向後Grappelliに気に入られ指導を受け、彼のヴァイオリンを譲られたというLockwoodが 「Nuage」や「Minor Swing」などGrappelliの自作曲や彼が好んで演奏した曲を中心にスタンダードナンバーを選曲。フランスらしい おしゃれでスイング感のあるアルバムとなった。Grappelliへのトリビュートとは言っても、Lockwoodの音色はGrappelliと比べてより しっとりとしていて同じ曲を演奏していてムGrappelliとはかなり異なった雰囲気に仕上がっている。アドリブの感じも含め、 トータルの雰囲気は前作Round about Silenceに近い印象だ。

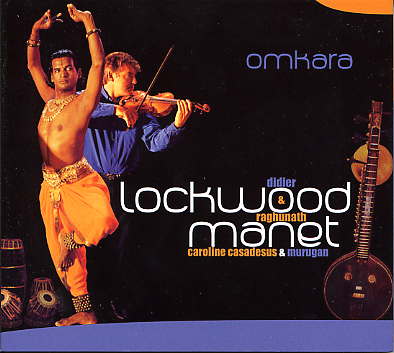

Didier Lockwood & Raghunath Manet/omkara(2002年)

このアルバムはLockwoodの作品としては異色のインドの舞台音楽として、インドのシタール奏者と演奏したもの。ジャケットの印象どおり、 インド音楽に真正面から取り組んだ印象。DVDも発売されていて、それを見るとタブラ奏者とヴァイオリンをバックにジャケットの男性が インド舞踊を見せるというステージでこの男性がシタールを弾いている場面もある。というわけでLockwoodは見事にインド音楽との Fusionをなしているわけだが正直、インド音楽が好きではない身としては音だけで聴き続けるのは厳しいものがある。Shaktiぐらい 超絶技巧になってくれればまだいいのだが。Lockwoodのソロパートでは次作「Globe-Trotter」を思わせる瞬間もあってそのあたりは 興味深い。(DVDについては映像作品紹介を参照)

Didier Lockwood/globe−trotter(2004年)

ここ10年純ジャズ的なアルバムを発表してきたLockwoodの久々の新作は、大作2枚組で、このアルバムの編成でついに初の単独来日を 果たした。その内容は、最近の活動からは意外なもので1枚目はオルガン、サックス兼フルート、ドラムという編成でのジャズロック、 1曲目や4曲目などテーマ部分にはケルトや地中海系のエスニック色をまぶしつつ、アドリブ部に入ると一気にジャズ色の濃い インタープレイとなる。2枚目はループ系エフェクトを駆使しての情感あふれる一人多重シンフォニー。旅をテーマに、時にバイオリンの 音色でかもめの鳴き声や波の音まで再現する懲りよう。1,2枚目ともに手法として目新しいものではないが、さすがこの筋の第一人者、 完成度の高い仕上がりとなっている。個人的にはプログレ色の強い1枚目が気に入ったが、決め手となる曲に欠けるかなという気も。 まあ好みの問題かな。

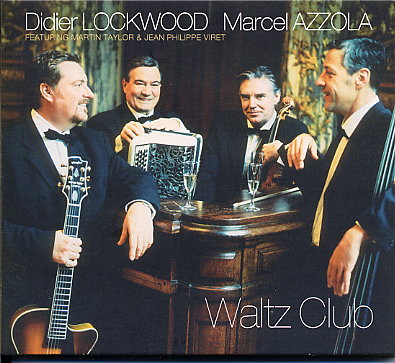

Didier Lockwood・Marcel Azzola/WALTZ CLUB(2006年)

本作はフランスのアコーディオン奏者との連名作。この2人にギターリストとしてGrappelliとの活動などで知られる Martin Taylor、ベースにJean Philippe Viretという編成。タイトルどおり、ミュゼット系のワルツナンバーばかりを収録していて、 ジャケットの印象どおり極めて優雅でおしゃれな雰囲気のアルバムになっている。「Round About Silence」収録曲の再録もあり、 メロディアスなバラードナンバーも多いので「Round〜」の雰囲気が好きな人は十分気に入っていただけると思う。あとは叙情的な ミュゼットの世界が好きな人、単純に小林靖弘(KOBA)が好きな人あたりにも。個人的にはワルツナンバーでありながらランニング ベースがかっこいいViretのオリジナル曲や、アイルランドをテーマにしたLockwood作のバラードナンバーなどは気に入った。 とは言うものの延々とこういった上品な音楽が続くとちょっときついなというのが正直なところ、隠しトラックのシニカルで アグレッシブなアドリブこそLockwoodには期待したい。

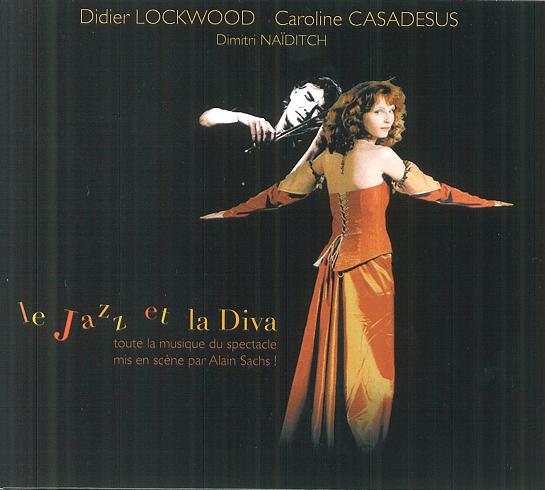

Didier Lockwood・Caroline Casadesus・Dimitri Naiditch/Le Jazz et La Diva(2006年)

現在フランスを代表するジャズヴァイオリニストであるLockwoodの最新作は、ソプラノ歌手のCaroline Casadesusとウクライナ出身 の新進ジャズピアニストDimitri Naiditchとのコラボレーション作。ソプラノ歌手とのコラボということで、基本的には歌曲中心。 個人的にはこういったジャンルはほとんど聴かないが、それでも聴き覚えのあるメジャー曲が並ぶ。バックのピアノとヴァイオリン もクラシカルな演奏が中心で、時々その合間にアドリブを取ってみたり、急に2人でマイルスのSolarを演奏してみたりする。 Lockwoodが急にトランペットを吹き出す場面も。で正直な感想としては「微妙な作品」。元々クラシックの歌曲物に興味がないという のもあるが、上品ではあるがジャズ色が薄いこともあり、ジャズと歌曲のコラボということにより何か新鮮な化学反応が起きている わけでもない。クラシック歌曲を聴いていたら、たまにバックがアドリブしている程度の作品。ちなみにラス曲だけLockwoodのソロで、エレクトリックヴァイオリンによるインプロを演奏しているが、これもアルバム構成上の意図が見えない。

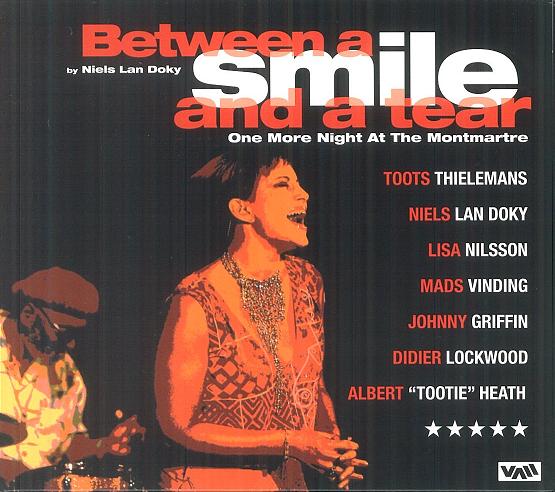

VA/Between a Smile and a Tear(2007年)

コペンハーゲンにあった名ジャズクラブで70年半ばに閉鎖された「モンマルトル」を2日間だけ復活させようと、デンマークのジャズピアニストNiles Lan Dokyが、Johnny Griffin,Toot Thilemans,Albert Heathら名手を招集し跡地でコンサートを行なった。その一連の模様を追った記録映画「モンマルトルの夜をもう一度」のサントラ盤がこれ。サントラ盤といっても実態はそのライブを丸々収録したライブアルバムで多彩なメンバーによる息のあった余裕のプレイが素晴らしい。それぞれをフューチャーしたナンバーが並ぶが、特に紅一点スウェーデン出身のLisa Nilssonによる美しく気品あるボーカルナンバーは魅力的。そんなセッションにNiles Lan DokyとのつながりでLockwoodも5曲に参加。オーソドックスなブルース曲やスタンダードで切れのいいスイング感のあるプレイを聴かせる。Lockwoodが純粋なジャズを演奏したアルバムやライブ、セッション録音は実は意外と少なく、こういうオールスターセッションで白熱した演奏をしている録音は貴重だ。またLockwood自身の曲「Blue Forth」では、久しぶりに「Live at Olympia Hall」のようなハイスピードで畳み掛けるいかにもLockwood節が炸裂、こちらはジャズロックファンも満足できるだろう。他のメンバーの演奏も申し分なく幅広くお薦めできる好盤。

ONZTET DE VIOLIN JAZZ/11(1994年)

Didier Lockwoodプロデュース。ジャズヴァイオリニスト11人のストリングスによるフュージョンアルバム。ストリングスということでクラシカルでおしゃれなサウンドを想像するとさにあらず。全曲バックにリズム隊が参加、さらにピアノ、ギターなど様々な楽器が客演し、Didier Lockwoodの80年代のサウンドを感じさせるスピーディでかっこいいジャズロックが演奏されている。様々なヴァイオリニストがリードを取り、バックにストリングスが参加したジャズロックカルテットというのが正しい表現か。メンバーはジャケットを見ると若手に留まらない幅広い構成。以前紹介したViolin Connectionに参加しているメンバーも3人いる。楽曲もLockwoodだけでなくほかのメンバーも提供しているがそれぞれ充実した内容になっている。