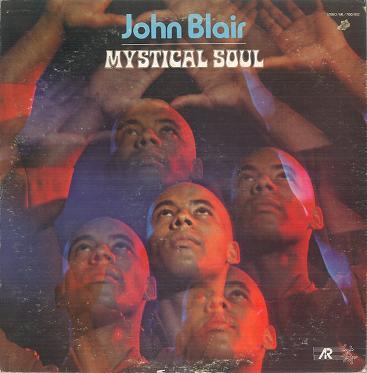

John Blair/Mystical Soul(1971年)

Duke Ellingtonの甥で一時期はEllingtonバンドに在籍していたこともあるという彼だが、 この1stアルバムで聴かれる音楽性はスウィートなソウルミュージック。特にA面は彼自身の甘い歌声に 女性コーラスというわかりやすい売れ線シティソウルという印象でヴァイオリンの出番はなし。 ヴァイオリンが活躍するのはB面で、その1曲目もソウルボーカル路線だが間奏でホーンセクションをバックに 腰のあるヴァイオリンがアグレッシブなソロを取り出す。そして素晴らしいのが2曲目のインスト曲 「I Don’t Know Why」でドラムの細かいシンバルワークとランニングベースにのって、ささくれた ヴァイオリンが最初メロウながら徐々に激しくなっていく様は素晴らしく、最後の炸裂感はジェントルな Sugarcane Harrisといった印象。ラスト曲もボーカルナンバーながらエンディング部分での、分厚いホーン、 女性コーラス、ストリングスをバックに暴れまわるヒステリックなヴァイオリンがかっこいい。 ちなみにここでのヴァイオリンは後に彼のトレードマークとなる個性的なVitarではなく普通のヴァイオリンにピックアップをつけたものだ。

John Blair/Southern Love(1976年)

前作から5年おいての2ndは前作と一転、ヴァイオリンを前面に出したインスト中心のアルバム。 音楽性自体は前作と大きく変らずソウルフルでファンキーなアーバンインストミュージックという印象。 今作より彼はヴァイオリンとギターを合体させたような独特のエレクトリックヴァイオリン「Vitar」を使用。通常のエレクトリックヴァイオリンよりも金属的でざらついた音色が特徴で、まさにヴァイオリンとギターの中間といった感じ。エレクトリックヴァイオリンとも違う独特の音色は趣味を分けるが、ヒステリックでささくれつつも太みと粘り気のある音色はファンキーなバック陣との相性もよく、このアルバムでの腰のきいた演奏はなかなかの聴き応えがある。1曲を除き本人によるオリジナル。ボーカル曲も3曲ほど収録されているがこちらは前作同様の甘いスウィートソウル路線。「Vitar」弾きの彼を知りたいならまずこのアルバムから。未CD化だが割と中古レコード屋でよく見かける。

John Blair/We Belong Together(1977年)

前作から1年をおいての3rdアルバム。こちらは再度ボーカルを全面にだした甘いシティソウル路線。「Flash Dance」の大ヒットで知られる女性シンガーIrene Caraをフューチャー、バック陣にも24丁目バンドのギターHiram BullockやキーボードCliff Carter、ドラムにおなじみSteve Gaddと豪華フュージョン系セッションミュージシャンを迎えて、いかにも当時の売れ線ソウルを狙いましたという印象。そんなわけで女性コーラス多数参加のノリノリな「Lucy In The Sky with Diamond」や甘くファンキーなアレンジの「Moonlight Serenade」といた選曲が象徴するように完全にボーカル主体。しかもソロ楽器としてはBullockの腰の利いたエレクトリックギターが完全にメインになってしまっていてヴァイオリンの印象は薄い。わずかに「Roll Over The Beethoven」でのブルージーなソロや「Don’t Feel That Way No More」での流麗なソロが印象に残る程度。ヴァイオリンを聴くなら前2作の方がお薦め。

John Ellington Blair/The Master Creed(2000年)

2000年に発表されたBlairの新作。近作ということで音質やミックスの感じは新しいが基本的な音楽性は70年代と変わらず、ソウルフルでジェントルなボーカルと、Vitarならではの金属的な質感のエレクトリックヴァイオリンが炸裂する。1曲目からダンサブルなリズムトラックの上で、アメリカの州名や世界中の国の名前をひたすらシャウトするボーカル、弾きまくるエレクトリックヴァイオリンがかっこいい。2曲目は2ndからの再録。他ディスコテックな3曲目、クラブっぽい4曲目、ミディアムテンポのグルーブトラックにのってスペーシーなヴァイオリンが大活躍する5曲目など、わずか30分のアルバムながらクオリティは高い。手元にある音源にクレジットがないので詳細なことはわからないがネットなどによるとGeorge Benson、Roy Ayers、Herbie Hanckock、Stevie Wonderが関わっている(サンプリング?)ようだ。もちろんそういった名前抜きにしても十分クオリティのある作品。アメリカのネット通販で入手したが届いたのはCDRだった。

John Ellington Blair with Marvin Gaye/Resurrection from the Grave(2004年発売)

一応ネット上では2004年発売のアルバムということになっているが詳細は不明。ネットによるとMarvin Gayeをゲストに迎えた1978年のラジオシティホールでのコンサートを収録した発掘音源とのことだったが実際のライブ音源は「What’s Goin On」「Inner City Blues」というMarvin Gayeの代表曲2曲10分のみ。彼の甘い歌声の後ろでBlairのいかにもVitarというキンキンとした金属的な音色のエレクトリックヴァイオリンが浮遊感たっぷりに翻る。あまりにもクリアなヴァイオリンの音がどこかしらオーバーダブ臭さを感じさせるもののなかなかかっこいい。問題は残りの収録曲で、ノークレジットのインストナンバーが4曲。すべてミディアムテンポの浮遊感のある様々なリズムトラックをバックにVitarがリバーブの聴いた音色でソロを取るというもの。どれも断片的で何かのデモ音源のようだ。しかも最後は唐突に切れて終わる。貴重な音源であることは確かなのだろうがトータルで20分強という短さ、断片的な中身ということで一般の方にお薦めできるようなものではない。これもネット注文したらCDRが届いた。

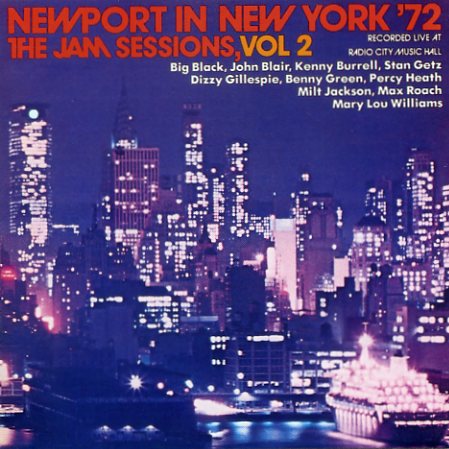

VA/Newport In New York Vol.1 and 2(1972年)

ジャズヴァイオリニストと紹介されることの多いJohn Blairだが、実際の音源はほとんどソウル系の録音。 そんな彼がジャズをプレイする数少ない音源がこちら。Dizzy Gillespie (tp) Bennie Green (tb) Stan Getz (ts) Milt Jackson (vib) Mary Lou Williams (p) Kenny Burrell (g) Percy Heath (b) Max Roach (d) という錚々たる面子によるそれぞれ片面1曲という長尺セッションを収めた2枚組アルバム。 でBlairだが、ジャムセッションへの飛び入り参加だったということで出番は1曲のみでVol.2のA面17分に及ぶ Bags’ Groveの中盤7分頃に登場し2分程度のソロを取っている。そのソロだが、いかにも甲高い エレクトリックヴァイオリンならではという感じの音色で(ただしVitarではない)、所謂ビバップ的な難しいフレーズを弾くわけではなくスケールノートや同一音や同一フレーズの繰り返しだが、しっかりと粒だって一音一音くっきりとビートに乗っていて気持ちがよい。フレーズの作り方に所謂ジャズっぽさがないので、ジャズを勉強したというのではなく、直感的にジャズに対応したのかな?という感じがする。とりあえず2分弱という短さは残念。もっと他の曲にも参加していたらよかったのだが。