|

|

Billy Bang/Distinction Without A Difference(1979年) Billy Bangのおそらく最初のソロ名義作品であるこのアルバムは、まさにヴァイオリン1本による完全ソロのライブ録音。しかも即興中心ということで、それだけ聴くと非常に敷居の高い作品のように感じられるが、これが意外と聴きやすい。甘めのピッチで、かすれ翻るその音色は美しさとは無縁のものだが、全編しっかりしたビートで貫かれていて、その独特のビート感が彼の奔放なソロを曲として成立させるだけの説得力となっている。即興ながら1曲長くて10分、短いものでは3分強と、各テーマに沿ってコンパクトにまとめているところも聴きやすさの要因になっている。基本的にはフリージャズという領域のものでコマーシャルなものではないので初心者向けではないが、他のアルバムを聞いて気に入ったらチャレンジしてみる価値はある。 |

|

|

Billy Bang Sextet featuring Frank Lowe/Sweet Space(1979年) フリージャズの重鎮サックス奏者Frank Loweやコルネット奏者Butch Morrisを迎えて大学の構内のロビーで行なわれたライブを収録した アルバム。メンバー構成は他にアルトサックス、ピアノ、ベース、ドラム。2曲目こそ5分にわたる即興演奏だが、メインの長尺2曲に ついては、Billy Bangによるどこか間の抜けたユーモラスなテーマを全員でもったりと繰り返した後は各メンバーがソロを取る展開で、 全体にアウト気味でごつごつした質感の音でなんともいえぬ脱力感はあるものの、構成としてはバップジャズの範疇なので意外と聴きやすい。またラストのButch Morrisによるナンバーは希望溢れる美しいメロディが魅力的なもので演奏自体もスピリチュアルで祝祭的な雰囲気になっており、この時期のBilly Bangのアルバムにしては珍しく心地よく締めくくられている。このアルバムではBilly Bangのヴァイオリンは割りと細かい刻みで聞かせる部分が多く、Michael Whiteのヴァイオリンに通じる味わいを感じさせるものになっている。 |

|

|

Billy Bang/Changing Seasons(1981年) タイトルどおり四季をテーマにしたアルバム。夏、秋、冬はベース、パーカッション兼ハープとのトリオ編成、春のみトロンボーンとのデュオという編成。夏はランニングベースとパーカッションにのって延々とBilly Bangがソロを取る。春は完全フリーで掛け合うわけでもなく2人それぞれ延々と演奏、秋はトリオによるこれまた完全フリー、冬も同じくフリーだがハープと弓弾きベース、ピチカートが中心なため、よく言えば室内楽的質感のスピリチュアルな印象、悪く言えばただの混沌。という感じで夏はまだ聴けるが残りについては完全フリーなのでかなり敷居の高い作品。またブラインドテストで季節を当てられる人はおそらくいないだろう。まあフリージャズでもOKという人はどうぞ。ちなみにパーカッションとトロンボーンは日本の方です。 |

|

|

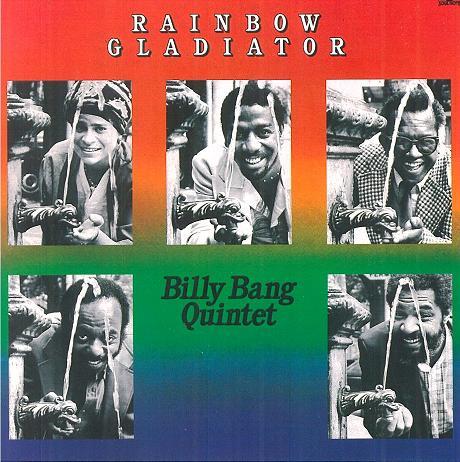

Billy Bang Quintet/Rainbow Gladiator(1981年) ピアノにはMichele Rosewoman、ドラムにDennis Charles、サックスにCharles Tylerとフリー系の個性的プレイヤーによるクインテット編成でのスタジオ録音。収録されている6曲はすべてBilly Bangの手によるものだが、これがどれも個性的でかつ魅力的なもの。4ビートながら独特の猥雑であっけらかんとした楽曲がこの強力な面子によって強烈にスイングしBilly Bangならではの魅力的な世界を作り上げている。彼のヴァイオリンの翻りジェットコースターのように飄々と繰り広げられるソロは、バップのフレーズがどうとか言うことと別次元の魅力を放っている。Rosewomanの躍動的で華やかなピアノとCharles Tylerの野太いサックスの対比もこのアルバムを魅力的なものにしている。CD化されていて入手も容易であることも含めてこの時期のBilly Bangを聞くならまずこのアルバムから。 |

|

|

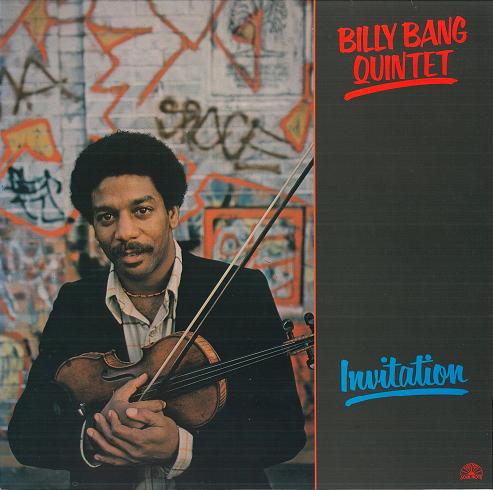

Billy Bang Quintet/Invitation(1982年) 前作「Rainbow Gladiator」からピアノがCurtis Clarkに交替してのBilly Bang Quintetとしての2作目。 前作同様4ビートを基調としながらも癖のある独特の楽曲を強烈なスイング感で一気に聞かせてしまうという芸風は今作も健在。ただ前作に比べると押し引きの引きの部分も感じさせ、シックな雰囲気の標題曲や完全フリー曲などより幅を感じさせる内容となっている。Curtis Clarkによるピアノが理知的な感じを持ちシックでメロウな雰囲気を持っているのも前作との質感の差になっている。またこの時期の彼には珍しくスタンダード曲「Lover Man」をラストに取り上げているが、彼らしい甘いピッチ、美しさのかけらもないすれた音色ながらもスイング感たっぷりにリズミカルに音を叩き込むソロはBilly Bangならではのもので、90年代以降のスタンダード中心のアルバムで聞かれるスタイルがこの時点で既に出来上がっているというところも興味深い。「Rainbow Gradiator」が気に入ればこのアルバムも是非。 |

|

|

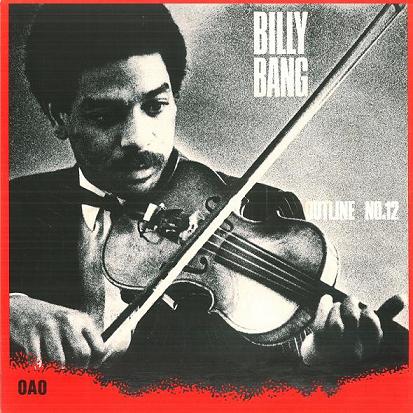

Billy Bang/OUTLINE No.12(1982年) このアルバムはBilly Bangを筆頭に総勢11人という大編成によるフリージャズオーケストラとでも言うような作品。編成はヴァイオリンがBang含め3人、サックスにFrank Lowe、クラリネットが3人、ベース、ヴィヴラフォン、パーカション2人。A面に2曲、B面1曲という長編で構成されていてそれぞれ一応テーマや決め事はあるようだが、その多くは混沌とした即興演奏。2曲目がある程度作曲もされているようでわりと構成がはっきりしていて聴きやすいが1曲目、3曲目は混沌度の方が強い。ただフリーといっても全員が一斉にブギャーと音を出すわけではなく、順番に各楽器の出番が用意されているようなのでわりと聴きやすくはある。またストリングスの音色やヴィヴラホンの音色が、全体の質感に柔らか味を与えている点も聴きやすさに寄与している。とは言え一般受けするかというとやはりちょっと厳しい。中級者以上向けという感じの作品。 |

|

|

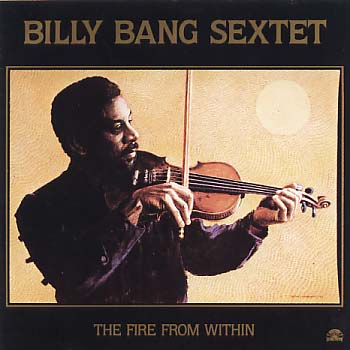

Billy Bang Sextet/THE FIRE FROM WITHIN(1985年) Sextet名義の作品である本作は、編成からしてQuintetとはまた異なっていて彼のヴァイオリンに、トランペット、 マリンバ、ギター、ベース、ドラムという風変わりなメンバーで、彼のこれまた風変わりなオリジナル曲を演奏。 Quitntetが基本はオーソドックスな4ビートジャズだったのに対して、このSextetは4ビートのほかに彼が幼少期に慣れ親しんだというプエルトリコ音楽など中南米系の民族音楽的リズムが導入されているのが特徴で、メロディやサウンドもそういった民族音楽的要素を感じさせる。その上で脱臼したような奇妙なメロディやマリンバの中華風なコミカルなバッキングもあって独特の不思議な世界を作り上げている。Billy Bangの演奏は、ヴァイオリンの音色は素のアコースティックのものながら彼独特のリズムを優先するアプローチによりきわめてビート感のある演奏を聴かせていてかっこいい。ただ他のアルバムに比べると若干控えめで聴きやすい音色になっている。相当癖がある音楽なので趣味をわけるのは確かだが、クオリティは高いので音楽的好奇心がある方は是非どうぞ。 |

|

|

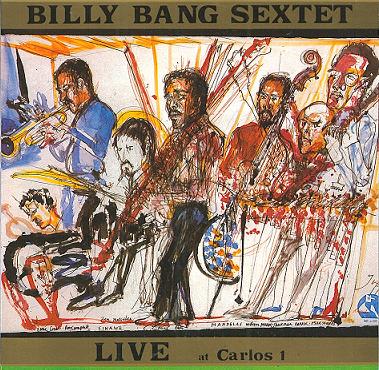

Billy Bang Sextet/LIVE at CARLOS 1(1987年) 前作The Fire From Withinと編成は同じながら、トランペットとドラマーがメンバーチェンジして発表されたライブアルバム。傾向も前作と近いが、前作がスローテンポな曲も収録していたのに対し、ライブということでよりストレートで終始乗りのよい熱い演奏が繰り広げられている。1曲目や3曲目のような相変わらず脱臼したようなメロディながらなかなかかっこよい4ビートサウンドもいいが、2曲目や4曲目のようなキューバ音楽風の反復リズムにのってダンサブルにもりあがっていく演奏も良い。この人のヴァイオリンは、人によっては下手糞だと感じるかもしれないが、乗りのよさでは随一の素晴らしさがある。このアルバムでは自分でぐりぐりと演奏するというよりは、バックのリズム隊に飄々と乗っかっている感じではあるが、やはりビートの中を飄々と自在に動く乗りの良さ、そして独特のルーズさと切れのある演奏は見事だ。ブルーススケールを弾かず、エスニック風なスケールでソロをとるあたりも彼ならではのオリジナリティを出している。この時期の彼の作品としてはお奨めの作品。 |

|

|

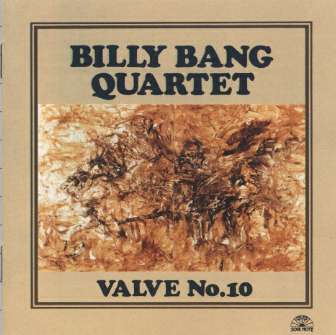

Billy Bang Quartet/VALVE No.10(1988年) ヴァイオリン、サックス、ベース、ドラムというカルテット編成によるアルバム。曲は彼のオリジナルだが、ストレートな4ビートのバップジャズ。コード楽器がいないという奇妙な編成のため、全体的にごつごつとした質感。Billy Bangのヴァイオリンもリバーブ感のまったくないかすれた音色で、音程もずいぶんと甘く、そのあたりもあって拒絶感を感じる人も多いだろう。ただし、ちゃんと聴くと彼のヴァイオリンが極めて4ビートを意識したしっかりしたノリをもって演奏されていることに気づくはず。ただし、そのノリを出すために管楽器のようなアタックを、ヴァイオリンで同様に出そうとしてストレートにアタックをかけても、聞き手に心地よい音にならないということもまた事実で、一聴すると荒い演奏に感じられそれがこのアルバムの敷居の高さにつながっている。というわけで個人的には評価の高いアルバムではあるが初心者向けではない。 |

|

|

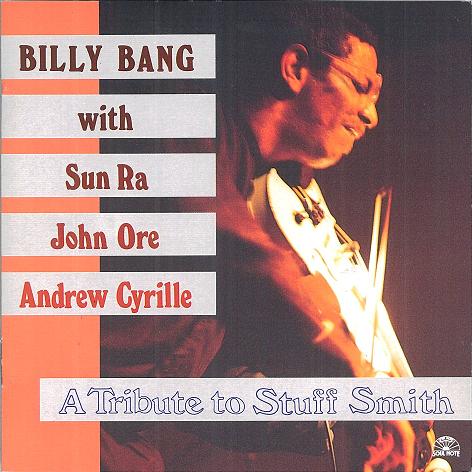

Billy Bang/Tribute To Stuff Smith(1993年) 表題のとおり、Billy BangによるStuff Smithへのトリビュートアルバム。収録曲は、「Only Time Will Tell」や「Bugle Blues」といったsmithのオリジナル曲や彼のラストアルバム「Black Violin」に収録された「Lover Man」「April In Paris」「Yesterdays」など彼のもち曲ばかり。だがそういったオールドスタンダードにおいてSmithの演奏をコピーしているかというとそうではなく、スタイル、奏法はあくまでBilly Bang流。後の「Bang On」「Big Bang Theory」と同様のビートにのってささくれ立つ彼ならではのソロが全編で聴かれる。ただしピッチの甘さは後のアルバムに比べてもひどく、曲によってはそれが目立ちすぎてつたなさが際立っている曲もあるが、彼ならではのノリのよさは素晴らしい。Stuff Smithとの競演歴もあるSun Raがバックに回ってとつとつと弾くピアノも好対照で味わい深い。 |

|

|

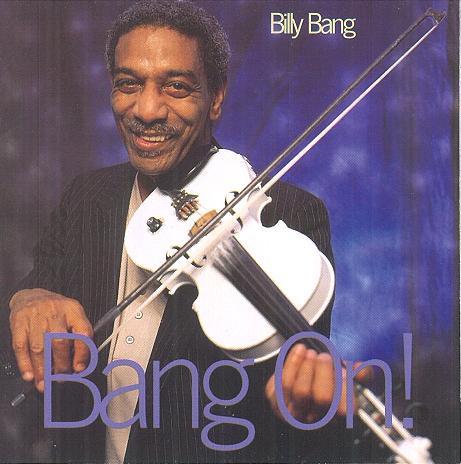

Billy Bang/Bang On!(1997年) 90年代に入りBilly Bangも「Tribute To Stuff Smith」など、よりストレートなジャズアルバムを発表するようになる。このアルバムはピアノにD.D Jacksonを迎えたカルテット編成での、ストレートなバップアルバムなのだが、これが素晴らしい出来。これまでもあった強烈なノリのよさはより激しくなる一方で、音程の甘さはほぼ解消され、ヴァイオリンの音の質感、音色は以前に比べ洗練されて、一聴して見事といえる素晴らしいノリを持ったヴァイオリンジャズアルバムとなった。1曲目から強烈なノリにノックアウトされること間違いなし、Grappelliなどの演奏で有名な「Sweat Gergia Brown」も、ゆったり目のテンポで強烈な横ノリをもって演奏されていてかっこいい。ブレイク部分の変幻自在の演奏は本当にすばらしい。ジャズヴァイオリンに興味のある方には是非聴いていたい1枚だ。 |

|

|

Billy Bang/Big Bang Theory(2000年) このアルバムも「Bang On!」同様にピアノ、ベース、ドラムとのカルテット編成によるバップアルバムだが、より洗練度が増したジャズサウンドを繰り広げていてこれが素晴らしい出来。前作では選曲も含めバンド全体がストレートに横ノリを出すような演奏を展開していたが、このアルバムでは所謂バップ王道の心地よいサウンドをもってヴァイオリンを見事に弾きこなしている。前作がヴァイオリンがガンガン演奏することで横乗りを出していたのに対し、このアルバムでは率先してノリを出すとところと、うまくバックのノリの上にするっと乗って旋律をつむぐところとメリハリがあってより変化に富んでいる。特に1曲目「Contrary Motion」は素晴らしいしあがり。相変わらず音程の甘いところ、時々かすれる音色などはいかにもこの人らしいが、それは味でありこそすれ観賞の妨げにはならない。「Bang On!」とセットでジャズヴァイオリン好きはマストで聴くべき1枚。 |

|

|

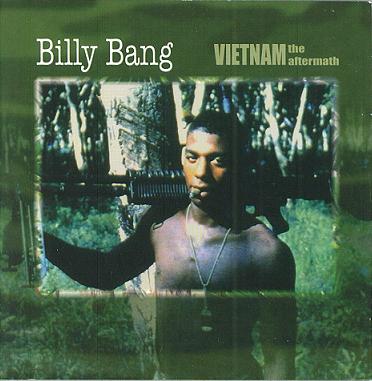

Billy Bang/VIETNAM the aftermath(2001年) ベトナム戦争に兵士として従軍したという経歴をもつBilly Bangがそのヴェトナムでの経験をテーマにして作った作品がこのアルバム。ピアノ、ドラム、ベースとのカルテットを基本に、曲によってトランペット、サックス、フルート、パーカッションが参加。音像としては、前作よりよりモダンになっていて、全体的に瞑想的な反復や、そこかしこで聴かれる東洋的なメロディが特徴的。特に2曲目など東洋的なメロディが静謐な美しさをたたえている。一方でストレートなバップサウンドの3曲目なども相変わらずの音程の甘さとノリのよさがBilly Bangならではの仕上がり。4曲目は完全フリー、7曲目、8曲目などは東洋メロディでバップしている風変わりなサウンド、と楽曲も幅広く今までの彼の集大成としてアルバム1枚としての完成度は高い。個人的には過剰なまでの横ノリが少ない点でちょっとものたりないところもあるのだが。 |

|

|

Billy Bang/Vietn☆m:Reflections(2005年) 前作から4年おいて制作されたVietnamをテーマにした新作。メンバーもほぼ前作に準じているが、今回はベトナム人のボーカリストが参加してベトナムのトラッドソングを歌っているなど、よりベトナム民族音楽を意識したサウンドとなっている。特に4曲目などはその傾向が強い。また美しいメロディが素晴らしい5曲目「Doi Moi」や7曲目「Waltz of The Water Puppets」など穏かな曲が多い一方、前作にあったバップ色はラスト曲ぐらいで殆ど感じられない。ジャケットのイメージのようなスピリチュアルな瞑想感の強いアルバムであり、そういった意味でのアルバム1枚としての完成度は高いが、彼ならではの激しいノリをもって弾かれるヴァイオリンは控えめなので注意。 |

|

|

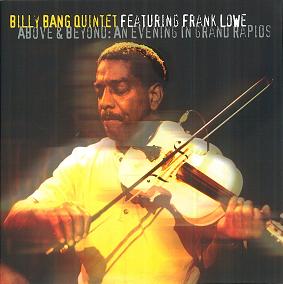

Billy Bang Quintet Featuring Frank Lowe/Above and Beyond: An Evening in Grand Rapids(2003年録音・2007年発表) 長年にわたり活動を共にしてきたフリーサックス奏者Frank Loweとの2003年ニューヨークでのライブを録音したもので、 その直後に亡くなった彼に捧げられたアルバム。他のメンバーはピアノ、ベース、ドラム。短い曲でも10分、長い曲では20分を超える 長尺演奏を4曲収録。取り上げている曲のうち2曲は「Big Bang Theory」にも収録されていたナンバーだが、「Big Bang Theory」が メインストリームよりの内容で歯切れのよいサウンドだったのに対し、そういった歯切れのいい演奏とともに曲によっては80年代初頭〜中盤の芸風 だったのごつごつしたタッチの癖のある無骨で退廃的なジャズ、民族音楽風サウンドも聴かれる。もちろん最新の録音なので音自体はクリア。 またラストに収録の「At Play in the Fields of the Lord」などは「Big Bang Theory」と同様の激しく熱いプレイが聞けるのでこの曲については最近のアルバムから入ったファンも納得がいくと思う。 全体に長尺なのでとっつきづらい感じはあるが是非聴いてみて欲しい。 |

|

|

Billy Bang/Prayer For Peace(2010年) 2011年に亡くなったBilly Bangが2005年に録音していたおそらくソロ名義としては最後のアルバムである本作は、「Above and Beyond」にも参加していたAndrew Bemkey (piano),Todd Nicholson(b)に、James Zollar (trumpet, flugelhorn),Newman Taylor-Baker (drums)という編成を基本に2曲でアフロキューバンのパーカッションが参加している。内容は、彼の今までの音楽の集大成といえる硬軟取り混ぜた充実した内容。Stuff Smithの定番曲「Only Time Will Tell」での古典的なスタイルから、アフロキューバンな「Chan Chan」、アジアテイストな「Dance of the Manakin」、スピリチュアルな「Prayer For Peace」、ハードバップな「Jupiter's Future」と様々なスタイルの一方、それでいて一貫したBangの味わい深いフィドルを堪能できる。ちなみにJames ZollarはCharlie Parkerの作品集を録音しているバップ~ハードバップ系の正統派ジャズトランぺッターだが、多彩なプレイでBangの最終作の相方として素晴らしい演奏をしている。 。 |

|

|

Billy Bang・羽野昌二/四季(2010年) 日本のフリー系ジャズドラマー羽野昌二氏とのDuo作である本作は、2008年に来日した際に広島で録音されたもの。基本的に2人による完全即興作品で1曲のみ琴で榊記彌栄という広島のミュージシャンが参加している。四季というタイトル通り春・夏・秋・冬というタイトルのついた4曲が収録されている。二人が燃え上がるように炸裂する「春」、意外に間合いをとりあいながら対話する中Billy Bangのブルージーなフィドルが味わい深い「夏」、琴が和風なトーンで絡むオリエンタルな「秋」、「春」同様に2人の炸裂が20分におよぶ「冬」…と、音だけではどの季節かわからないのは「Changing Seasons」と変わらないが、2人による炸裂っぷりは聴きごたえがある。もちろんフリーが苦手な人にはきついだろうが。個人的には、最後の来日での2人のライブを見たこともあって思い入れの深い作品。 |

topに戻る

アルバムガイドへ