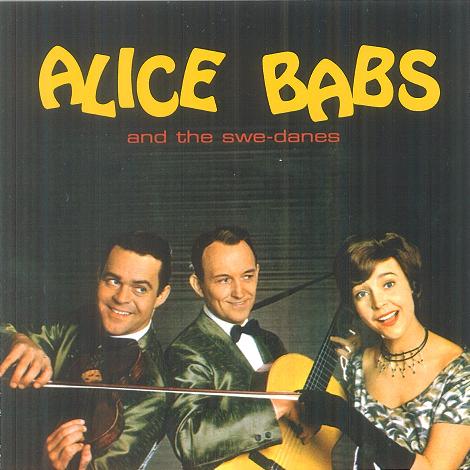

Alice Babs/Alice Babs and The Swe-danes(1959年録音)

スウェーデンを代表する女性シンガーAlice Babs、デンマーク出身ながらスウェーデンで活躍するギターリストUlrick Newmannそれに Svend Asmussenという3人で1958年〜61年に活動したThe Swe-danes。Asmussen、Newmannはそれぞれヴァイオリン、ギターも担当しているものの 彼らの基本はコーラスグループでDuke Ellingtonを驚嘆させた音域とテクニックをもつBabsの素晴らしいボーカルを中心にポップ、 デゥーワップ、スイングまたは曲によってはクラシックの要素もつめこんだ多彩な楽曲を巧みなコーラスワークで聞かせる 素晴らしいグループだ。この「Alice Babas」名義のアルバムはそんな彼らのシングルを集めたコンピレーションで、アメリカのチャートでTop20に入った陽気でのりのりの代表曲「Scandinavian Shuffle」を始めとする名曲ぞろい。あくまでコーラスメインでヴァイオリンは控えめだがコーラスの後ろで優美なソロが心地よい場面も。またヴァイオリン、ギター、ベース、ドラムによるジャズインストも2曲収録されていたりする。とにかく彼らの高い能力と陽気で楽しい演奏はすばらしい。日本盤CDも出ているの是非一聴を。

Svend Amussen/Spielt Welterfolge(1960年)

Asmusse60年冒頭の作品である本作。おそらく彼のソロ作ではほぼ初となるステレオ録音なのだが、内容的にはよくも悪くもリラックスした感じのイージーリスニング風ジャズという感じの作品。編成はピアノ、ギター、ベース、ドラム、ヴィヴラフォンという当時の彼のリーダーバンド。ドキュメントなどによるとこの時期のSvend Asmussenバンドは軽妙でコミカルなステージングが特徴で、ある種コミックバンド然としたところが魅力だったため映像を伴わない音源だけだと物足りないのも致し方がないところか。もちろんちゃんとソロも取っていて決して悪くはないのだが。彼が純粋にジャズヴァイオリンに真剣に取り組むようになるのはStuff Smithと出会った60年代中盤以後なので、まずはそれ以後の作品から聴きましょう。

Swe-danes/med SWE-DANES pa Berns(1961年)

Alice Babas、Svend Asmusen、Ulrick NewmannによるトリオThe Swe-danesのスェーデンはストックホルムでのライブを収録した実況盤。とにかくノリノリの演奏は素晴らしくスタジオ盤以上のテンションで聴かせる演奏は見事。ベース、ドラム、ピアノ、管楽器などがバックをつとめているがあくまでメインは彼ら3人のボーカルとインスト。またMCをすべて収録。正直、言葉はわからないものの彼らの軽妙な掛け合いやコミカルなパフォーマンス、そしてそれに対する客の笑い声や盛り上がるさまなどが、彼らのパフォーマーとしての魅力、人気の度合いがわかって楽しい。A面後半では、AsmussenとNewmannが悪乗りして「オーソレミオ」をスパニッシュアレンジや「ストラビンスキー」アレンジなど様々なアレンジで聴かせて客の笑いをとっていて楽しい。B面に到っては演奏よりも、彼らのおちゃらけた即興やトーク、掛け合いの方がメインになっていたりもして、そのあたり演奏を聴きたい人には若干物足りないかもしれないが、このバンドそしてAsmussenの良くも悪くもエンターテイナーとしての本質がわかって興味深い。おそらく未CD化。

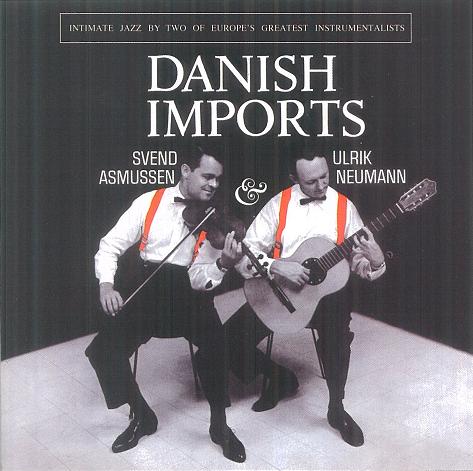

Svend Asmussen・Ulrick Newmann/Danish Imports(1961年)

デンマークのジャズヴァイオリニストSvend Asmussenと同じくデンマーク出身のギターリストでSwe-danesの同僚Ulrick NewmannとのDuo作。Swe-danesとはうって変わって完全に2人だけでしかもインストによるDuo演奏で選曲は「Cherkee」「Summer Time」「Honeysuckle Rose」「Flamingo」「Yesterdays」といったスタンダードナンバー。Ulrick Newmannのガットギターによるやわらかい音色でリズミカルなアルペジオとカッティングを自在に行きかうそのプレイは非常に心地よく、その上にのってAsmussenもやわらかい音色で伸びやかにプレイしている。基本的にスイングジャズというジャンルに属する音でゆったりとしたスローテンポの曲が多いが、アップテンポで軽快にスイングする曲もあり、どちらにしても2人の息のあったプレイを存分に楽しむことができる。全体的にイージーリスニング的なやわらかい感じで若干ジャズ的な緊張感には欠ける印象はあるが、リラックスしながら安心して職人の技を楽しめる作品。ステレオ録音。

John Lewis & Svend Asmussen/European Encounter(1962年)

Modern Jazz Quartetのピアニストとして知られるJohn LewisとデンマークのジャズヴァイオリニストSvend Asmussenの連名作。1947年にLewisがDizzy Gillespieのバンドメンバーとしてヨーロッパツアー中にAsmussenと競演し意気投合、しかし録音の機会がなく15年の後にようやくコペンハーゲンで録音されたのがこのアルバム。リズム隊はヨーロッパ在住の名手。ほとんどの楽曲は「Django」を始めとするJohn LewisによるMJGナンバーで、全体的にMJQを思わせるシックで滋味のある演奏、Asmussenのヴァイオリンは一聴した感じでは、なめらかで線は細いものの実は結構しっかりしたタッチのグルーブ感のあるソロをとっている。全体的にゆったりとした曲が多いが、アップテンポアレンジの「Django」ではAmussenが4ビートにのって多少不器用ながらもバップタッチのソロを演奏しているところが聴けて興味深い。全体として若干地味な印象もあるがなかなかの好盤。

The Svend Asmussen Sextet/The Svend Asmussen Sextet(1967年)

Svend Asmussenはジャズヴァイオリニストとしての活動の一方で、 エンターテイナーとしてデンマークで人気を博していた。60年作の「Spielt Welterfolge」と同様にそういったエンターテイナー路線での リーダーバンドThe Svend Asmussen sextetの作品が本作。と言ってもこのアルバム自体にコミカルな要素はなく、リラックスした イージーリスニング風ジャズという感じ。編成はベース、ドラムにギター、ピアノ、ヴィヴラホン、クラリネットということで クラリネットの柔らかい音色が、サロン風のリラックスした雰囲気に大きく寄与している。楽曲も「大きな古時計」「パリの空の下で」 「ダニーボーイ」などポップス的な選曲。とはいえ、テクニック的にはしっかりしていて曲によってはAsmussenのヴァイオリンも 攻撃的なソロをとっていたりして侮れない。ラストの「Farwell Blues」などはなかなかの聞きものになっている。

Svend Asmussen・Jan Johansson/Jazz pa Ungerska(1968年)

37歳で交通事故で亡くなったスウェーデンの名ジャズピアニストJan JohanssonとAsmussenの連名作でハンガリーの民族音楽を取り上げて 演奏したのがこのアルバム。編成はこの二人にベースとドラム。メロディはジャズスタンダードであれば、 例えばHush A Bye、Dark Eyesなどのチゴイネルワイゼン風メロディアスなものが多いが、2曲目など曲によっては妙に コミカルなものもあり、そういった曲ではそれにあわせて変わったアレンジがされていてこれがなかなか面白い。 ぱっと聴きでは民族音楽という感じはなく、普通に適度に湿り気のあるモダンなアルバムとして堪能できる。 Asmussenのアルバムの中でも一番、モダンなジャズアルバムの印象。個人的にはドラムのシンバルワークが妙に印象に残った。 現在Johanssonのソロ「In pleno」とのカップリングでCD化されている。(掲載ジャケは再発CDのもの)

Alice Babs・Svend Asmussen/artligen!(1972年)

Swe-Danesの同僚Alice BabsとSvend AsmussenのDuo名義によるストックホルムでのライブを収録したアルバム。バックはRed Mitchell(b)、Kenny Drew(p)という移住組にスウェーデンの名手Lars Erstrand(vib)、Nils-Erik Svensson(dr)という豪華な布陣。2人の掛け合いに観客の笑いと拍手満載の陽気で楽しいステージングをまんま収録した実況盤というところは「med SWE-DANES pa Berns」と一緒。ただ音楽的にはバック陣がジャズマンということもあってよりジャズ的。特にA面は彼女のジャズボーカルを中心とした展開しAsmussenはヴァイオリンでのサポートが中心、B面はSwe-danes同様2人の悪ふざけした掛け合いを中心として進行、ここでは彼らのトークのバックで好き勝手にBGMを奏でているインスト陣や、テープ音源を使ってのアンサンブルなどもあって楽しい。そんな掛け合いから演奏に戻っての最後のエンディングの盛り上りもまた素晴らしく、特にラスト曲「Hallelujah」での彼女の超絶ハイトーンボーカルとAsmussenのヴァイオリンの絡みは圧倒される。Aliceのボーカルの素晴らしさ、Asmussenのエンターテイナーさが実感できる名盤。ただしおそらく未CD化。

Toots Thielmans・Svend Asmussen/Yesterday And Today(1973年)

ベルギー出身、世界を代表するジャズハーモニカ奏者でありギターリストでもあるToots ThielmansとSvend Asmussen連名による本作。ハーモニカとヴァイオリンということで枯れたスイング系の演奏かと思いきや、そういった要素は皆無。ジミースミスの活躍などで当時最先端だったジャズファンクや8ビートブルースが曲調の大半を占める。編成はドラムにAsmussenの盟友であり北欧を代表するジャズドラマーEd Thigpen、エレピ・オルガンにKjell Ohman、ベースは曲によってRed Mitchelが担当。オルガン比率が高いこともジャズファンク的な要素を強くしている。楽曲はほとんどがToots作曲によるブルース調のナンバーで、Tootsはギターの演奏をメインにソロでハーモニカをダビングするなど大活躍。一方のAsmussenはエレクトリックヴァイオリンのひしゃげた音色で、Tootsとわたりあうソロをとっている。楽曲からToots主導かとは推測されるが、Asmussenのチャレンジ精神と幅広い音楽性には驚かされる。アルバムとしても決して色物に終わっておらず、この手の音楽が好きな人にはたまらない作品だと思う。

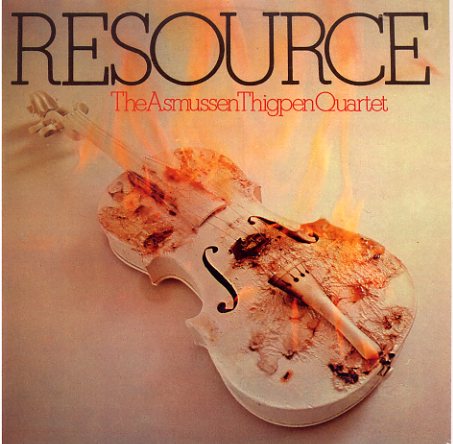

The Asmussen Thigpen Quartet/RESOURCE(1973年)

ヴァイオリンのSvend Asmussenと、Oscar Peterson Trioで活躍後にデンマークに移住した名ドラマーEd Thigpenの双頭カルテットによるコペンハーゲンはモンマルトルでのライブ録音。で、この2人名義ということでオーソドックスなジャズかと思いきやさにあらず。音楽性は2人が直前に携わったAsmussenとToots Thielmansとの連名作の延長戦上のジャズファンク〜ジャズロック。実際、同作で取り上げていたTootsの曲も演奏。ほかのメンバーのうちオルガンも、同作に参加したKjell Ohmanが担当しており、ハモンドがうなりをあげ、シンセが妙な音を出しまくる中、Asmussenもエフェクトをかましたエレクトリックヴァイオリンでフニャフニャとした音色でソロを弾きまくっている。ロック全盛期でジャズにも電化の波が押し寄せていた時代の流れにAsmussenも影響されたということか。今になってしまえば多少古臭くなってしまっているのが残念だが。2010年に「Ed Thigpen in Copenhargen」というタイトルで、カップリングでCD化された。

Chamber Choir Eric Ericson Encounter Svend Asmussen/IGEN(1973年)

スウェーデンの合唱指揮者の巨匠Eric Ericsonと彼率いるEric Ericson室内合唱団、それにAmussenという異色の組み合わせによるコラボレーションアルバムが本作。メインはEric Ericson楽団でAsmussenの出番はそれほど多くなくどちらかというとゲストという立場。本格的合唱隊がジャズのリズム隊をバックにして合唱、要所要所でAsmussenのヴァイオリンという流れだが、リズム隊バックに合唱団が歌うというところがまず不思議な趣をかもす本作。もちろん全然黒っぽくはならないわけでそのあたりのミスマッチさはある種のプログレッシブロックに近いアバンギャルドな味わいを醸す。それぞれが超一流なのにもかかわらず妙にB級臭い印象で、何度も聴くようなアルバムではないが一回聴く分には面白い。選曲はポップス、クラシックなど中心に、なぜか日本の「桜」や「It Don't Mean A Thing」も。Asmussenはこの時期エレクトリックにはまっていたのだろうか、クラシック系の人との組み合わせにもかかわらずエフェクトの効いたふにゃふにゃした音色のヴァイオリンを弾いていてそのあたりのセンスも面白かった。

Svend Asmussen/Amazing Strings(1975年)

本作はSvend Asmussen名義だが、内容はドイツ人ピアニストChristian Schmitz-Steinbergがクラシックをジャズアレンジ、Svend Asmussenをソロイストとしてフューチャーしたというもの。ジャズアレンジといってもストリングスがほぼ全面にバックにつき、アレンジもきっちりされているためどちらかというと映画音楽・イージーリスニング風。元ネタが「ダッタン人の踊り」「エリーゼのために」「キラキラ星変奏曲」といったわかりやすい楽曲だと、どうしてもメロディが強いためアレンジもの臭さが強くなり正直安っぽい印象があるが、バッハの曲や唯一Steinbergが作曲した「Prelude For Svend」などでは、そういったアレンジ臭が薄くなり、シンフォニックなジャズロックといった感じで意外と聞ける。ジャズヴァイオリンの名作を多数録音したMPSでの録音でありながら、Asmussenのアルバムとしては番外的な位置づけとなる本作。最初に手を出す作品ではないが、ファンなら彼の幅広い音楽性の一つとして聴く価値はあるだろう。

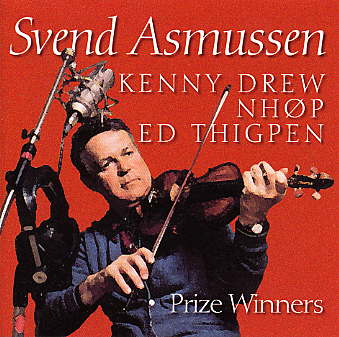

Svend Asmussen/Prize Winners(1978年)

デンマークの古参ジャズヴァイオリニストがピアノKenny DrewやベースPederusenらと録音したアルバム。 彼は、PontyよりもGrappelliやStuff Smithらに近い世代のヴァイオリニストだが、その世代の中でも一番バップに近い スタイルのプレイヤー、特にStuff Smithと競演後の70年代以後はその傾向が強く、フレーズこそバップ色のないメロディアスな ものながら、メリハリあるアタック感の利いたフレージングが特徴。このアルバムでも「Django」や「Hush A Bye」など所謂スイングスタンダードよりも後の時代のスタンダードを取り上げていて、適度に流麗でありつつエッジの効いた演奏は素晴らしい。Charly Parkerの「Dona Lee」なども取り上げ多少不器用ながらもBe Bopに対応した演奏をしていてそのあたりも好印象。全体の雰囲気もよく彼のアルバムの中でもお勧めの好盤。ただし彼の名義でありながらCD後半11曲目以後はKenny Drewトリオの演奏なのでその点のみ注意。

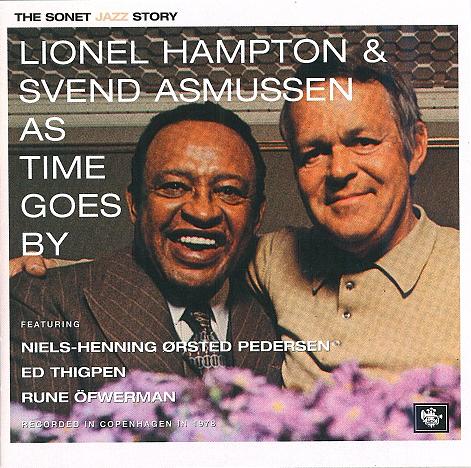

Lionel Hampton&Svend Asmussen/As Time Goes By(1978年)

Asmussenとジャズヴァイブの巨匠Lionel Hamptonの連名作。ベースはおなじみNHO Pedersen、ドラムにはOscar Peterson Trioにも参加していたEd Thigpenというリズム隊で、快活なバップサウンドが心地よい作品。Hamptonのリズミカルなプレイ、4ビートに切れよくスイングするリズム隊をバックに、Asmussenのバイオリンもいつも以上にアグレッシブ。流麗さは控えめに割とザラザラした質感でのアグレッシブなフィドルプレイが心地よい。Hamptonの喋り声やスキャットする声がラフなスタジオセッションという臨場感をかもしていてそのあたりも好印象。選曲は「Flying Home」「Midnight Sun」「Airmail Spescial」などHamptonのレパートリー中心に「As Time GoesBy」などでその中でも一番の聴き物は「airmail special」か。全体にからっとした印象で深みに欠けるところもあるがAsmussenのバップジャズバイオリンアルバムとしては上位に入る好盤。

Svend Asmussen/June Night(1983年)

ピアノDerek Smith、ギターBucky Pizzarelli、ドラムOliver Jackson、ベースMilt Hintonという編成で録音されたこのアルバム。Grappelliとの共演歴もあるBucky Pizzarelliらとの共演ということもあるのか、他のAsmussenのアルバムと比べていわゆるスイングジャズの雰囲気が強いアルバム。ギターのカッティングやドラムのブラシ中心のプレイもそうだし、Asmussenのプレイスタイルも高音中心の柔らかな弾き方がGrappelli風。 そういう意味ではこの時期の彼の作風としては珍しいアルバムともいえる。Grappelli系のスイングサウンドが聴きたい方にはお勧めだが、Asmussenの持ち味の鋭い ヴァイオリンプレイによるアグレッシブなジャズサウンドは控えめなのでそういった音を期待するなら他のアルバムの方がよい。ちなみに標題曲「June Night」 はAsmussenの1940年のヒット曲で、ボーカル曲だがここではインストで演奏されている。

Svend Asmussen/Live at Slukafter(1984年)

コペンハーゲンでのライブを収録した本作。ギター、サックス、ピアノはデンマークのミュージシャン、ベースNHOPは、 ドラムはEd Thigpenという編成。名義はAmussenだが、他のミュージシャンのフューチャー度の高いアルバムで、収録曲中「Hot House」はギタートリオ、 「Body and Soul」はサックス、ピアノによる演奏など3曲はAsmussenは不参加。個人的にはバップチューン「Hot House」などでのAsmussenの演奏が聴きたかっただけに残念。 「Someone Watch Over Me」「Pent Up House」などは彼が全面に出た演奏が聴ける。Asmussenの演奏は、生ヴァイオリンで適度にアタックをきつくかけたかすれ気味な 音色でスイングするスタイル。このアルバムならではの特徴的な演奏こそないが、安定した演奏で安心して聞くことが出来る。とはいいながらAsmussen名義ながら Asmussenのフューチャー度が低く、選曲も彼のレパートリーから微妙にはずれた地味なスタンダードが多いなど個人的にはちょっと物足りなさが残る作品だ。

Svend Asmussen/Enbraceable(1985年録音)

2016年になって発掘された本作は1985年パリでのライブ録音。フランス人ジャズピアニストGeorges Arvanitasのトリオをバックに「Hushabye」「There Will Never Be Another You」「Pent-Up House」「June Night」など得意のナンバーを中心に選曲、Finn Zieglerもとりあげていた「Trubbel」なども取り上げて、まさにAmussenならではのアグレッシブさと抒情性を兼ね備えた円熟味あふれる演奏を聴かせる。年代は「at The Slakafter」と近いが、「At The・・・」が若干わきに回った感じのおとなしい選曲・演奏だったのに対し、よりモダンな彼らしい演奏が聴ける。選曲もまさにこの時期の彼の定番ベスト選曲。ヴァイオリンの音色が、エレクトリックっぽくリバーブとコーラスが若干強めにかかった感じの音になっていてその点は好みの分かれるところがあるが、ファンなら必聴の名演になっている。

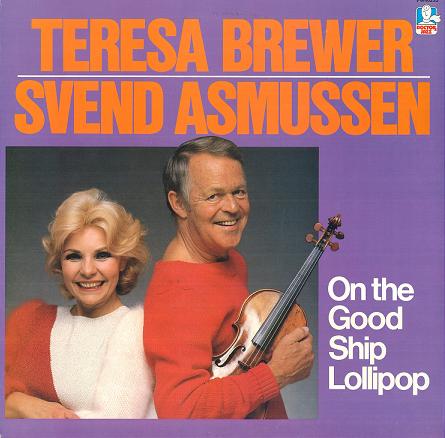

Teresa Brewer・Svend Asmussen/On The Good Ship Lollipop(1987年)

コケティッシュでチャーミングなボーカルが魅力のTeresa BrewerとAsmussenの共演作。彼女のボーカルはサラボーン系の力強いものではなく、甘いかわいらしいタイプ。「アラカルト」をご存知の方なら、高泉淳子みたいな感じと言えばわかるでしょうか(もちろんこちらが本家ですが)。バックのメンバーはギターBucky Pizzarelli、ドラムOliver Jackson、ピアノHank Jonesと「June Night」に似た編成。そのまさに「June Night」でアルバムは幕を開けるが、ここではBrewerとAsmussenが何とも楽しげにデュエット。あとの曲ではTeresaのボーカルがメインだが、間奏にバッキングにとAmussenのヴァイオリンが全面に活躍、彼の味わい深いスインギーなヴァイオリンを堪能できます。現在Teresa Brewerソロ名義でCD化。

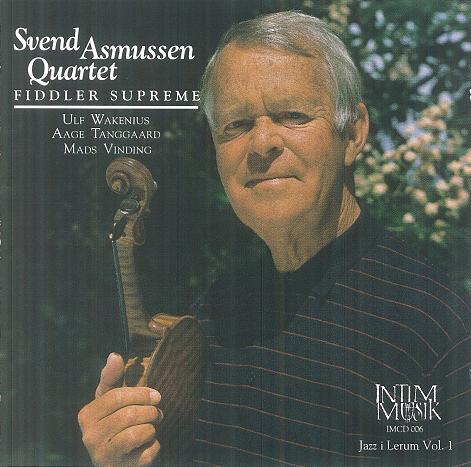

Svend Asmussen Quartet/Fiddlers Supreme(1989年)

ギター、ベース、ドラムともデンマークの実力派を集めてのQuartet名義による89年作。全体的にモダンな感じのアタックの利いた スイング感が心地よいジャズアルバム。収録曲は「Limehouse Blues」「There Will Never Be Another You」「Pent Up House」など Grappelliの諸作でもなじみの定番選曲だが、より快活な印象。また「Pacos Delight」「Desperado」などブラジリアンテイストの曲が 取り上げられているのも特徴でアップテンポの切れのいい演奏がすばらしい。この路線は次作にも引き継がれより多数のブラジル系の曲を 取り上げるようになる。一方、収録曲のうち「Trubbel」「Oleo」の2曲はAsmussenを除いたトリオでの演奏。 ハードバップの名曲「Oleo」やFinn Zieglerも取り上げていた哀愁ただよう名曲「Trubbel」どちらもAsmussenのヴァイオリンで 聴きたかったというのが正直なところでこの点は残念。毎度のことながら「June Night」が取り上げられているのはご愛嬌だ。

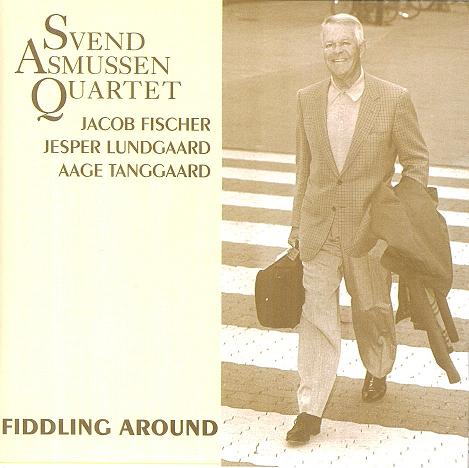

Svend Asmussen Quartet/Fiddling Around(1993年)

前作からギターを若手実力派Jocob Fischer、ベーシストをTommy Flanagan、Chet Baker、Dexter Gordonとの競演歴もあるJesper Lundgaardにメンバー交代したQuartet名義の2作目。前作よりも若返った印象で、1曲目の「Alabama Barbeque」からして軽快に飛ばすドラム、ブリブリとしたエレクトリックの音色が心地よいベース、アコースティックタッチで走るギターにピチカートでユニゾンするヴァイオリンと16ビートに乗ったフレッシュな演奏が心地よい。他には「Fiddler in Rio」「Calypso Colombo」などタイトルからしてブラジルなラテンテイストのリズミカルなナンバーに、「Cherkee」「Stardust」といったスタンダード、ジプシースイング系ナンバー、クラシカルな叙情ナンバーと幅広いナンバーが並ぶ。その中でも異色なのは純ブルース曲「Tripple truble」で、ここではAsmussenはほぼ全編ピチカートでブルースにトライしている。とにかくAsmussenの全キャリアの中でもモダンで幅広い音楽性を持つアルバム。若手メンバーに刺激されて楽しげに新しい音楽にチャレンジする彼の楽しそうな姿が目に浮かぶようだ。

Svend Asmussen/Fit as a Fiddle(1997年)

前作「Fiddling Around」と同面子により96年にデンマークやスウェーデンで行われたコンサートを収録したライブ盤。 80歳という高齢にもかかわらず、まったくそれを感じさせないタイトでノリのいい演奏は素晴らしい。選曲は 「Running Wild」「Bye Bye Black Bird」「I Loves You Porgy」といったスタンダードに 「The Mooche」「Prelude To A Kiss」といったEllingtonナンバーなど。 全体的に軽快でやわらかい印象が強く、 あまりライブならではの鋭さ、激しさというものは感じられないが、Asmussenならではの小気味のよい演奏を楽しむことができる。 また「I Loves You Porgy」の美しい演奏などはこのアルバムならでは。「Latino」はギターのJocob Fischer作曲の前作の傾向を 次ぐラテン曲。ラストの「Night In Tunisia」という選曲は興味深かったが、スローなボサノバ調でしかもAsmussenのヴァイオリンは 過度にコーラスがかかっているエレクトリックっぽい音でこれはちょっと微妙な印象。 ちなみにタイトルは「ぴんぴんしている」という意味の慣用句とのこと。

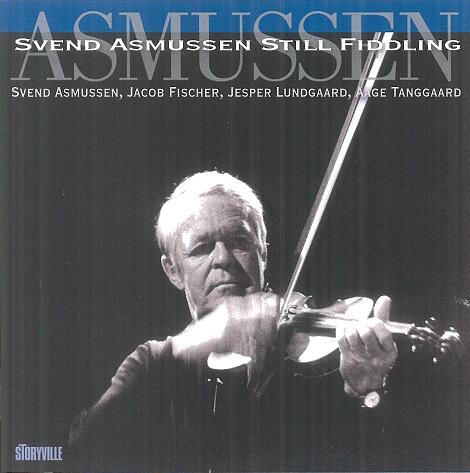

Svend Asmussen/Still Fiddling(1999年録音・2002年発表)

「Fiddling Around」「Fit As A Fiddle」と同メンバーによるおそらく現時点での最新作。スタジオ作としては「Fiddling Around」以来となるが、「Fiddling〜」に比較すると落ち着いた印象。具体的には前作で聞かれたブラジルナンバーはなしで、「How deep is the ocean」などのゆったりとしたスタンダード中心の選曲やGrappelliのアルバムに近いヨーロッパテイストの強いスインギーな演奏とで、「Fiddlers Supreme」をよりこじゃれた感じにした雰囲気。そんな選曲の中で興味深いのはAlice BabasとのDuoでの演奏が素晴らしかった「Hallelujah」の再演。軽快なオープニングから激しい掛け合いに転じ、ギターとのキメのあと一転ゆったりとした4ビートスイングに展開、再度アップテンポに戻っての演奏は素晴らしい。またStuff Smithに捧げたAsmussenのオリジナル「Sermon for Stuff」のアメリカの古いカントリー曲といったやさしい面持ちが興味深い。全体にみて落ち着いた印象が強いが、決して「枯れた」感じではないのでそこは勘違いのないように。