VA/Violin-Summit(1966年)

1966年にStephan Grappelli、Svend Asmussen、Stuff Smithという3ベテランと当時新鋭だったJean-luc Pontyという4人のジャズヴァイオリニストが集結しスイスのBaselで行ったライブを収録したアルバム。とはいっても全員参加は1曲のみで、Smith以外の3人での演奏が2曲、あとはGrappelli、PontyのDuo、Smith、AsmussenのDuo、Grappelli、Smithそれぞれのソロ。面白いのは1曲目のPonty作曲のロック調ナンバー「Summit Soul」に対しGrappelliやAsmussenがスイングそのままのスタイルで弾きこなしているところ。一方、「Pent Up Hause」ではPontyがまっとうなスイングスタイルで弾いているところが興味深い。Smith、AsmussenのDuoは相変わらずのブルース掛け合い。唯一全員による「It Don’t Mean A Thing」では、Pontyのソロがリズム重視で独特だがSmithのソロが意外と地味だったりする。Smith、Grappelliのソロ演奏は彼らのいつものスタイル。1回限りのお祭りならではの粗さもあるが、この4人が一同に会したというだけでも価値のある録音。ちなみにPontyによると当初プロデューサーがライブ後にスタジオ録音を希望したが、Smithが酔っ払って寝込んだため、録音がうまくいかず、結局ライブアルバムになったとのこと。

VA/New Violin Summit(1971年)

Jean-Luc Ponty、Michal Urbaniak、Don Sugarcane Harris、Nipso Brantnerという4人によるベルリンジャズフェスティバルでのライブを収録した2枚組アルバム。Violin-Summitがスイングジャズを基調としたものだったのに対し、こちらは当時の新鋭をそろえてのジャズロック〜ロックスタイルでの演奏。その音楽性を最大限に生かすためにバック陣も、PontyがSunday Walkで共演したWolfgang Dauner、Soft Machine周辺からRobert Wyatt、Neville Whitehead、ギターにTerje Rypidalとジャズロック畑から召集。鋭くささくれだった音色のエレクトリックヴァイオリンがうなりをあげ、どの曲も10分前後と激しいアドリブを繰り広げる壮絶なアルバムとなった。内容としては4人とも参加の曲が3曲、4人のうち2人づつでの演奏が3曲、Pontyのソロが1曲。選曲は、PontyやUrbaniakのジャズロックナンバーが中心だが、HarrisとBrantnerのDuoではMuddy Watersのナンバーを取り上げノリノリの演奏を聞かせている。またヴァイオリン以外ではWyattのドラミングは特筆ものの素晴らしさで彼のドラマーキャリアの中でもハイライトと言える。

VA/WE’LL REMEMBER KOMEDA(1973年)

タイトルどおりポーランドジャズ界の巨匠Kryzsztof Komedaのトリビュートアルバム。メンバーはTomasz Stanko、Michal UrbaniakというKomedaのバンドに管楽器で参加していた2人を中心に、ボーカルのUrszula Dudziak、ギターAttila Zoller、サックス、ヴァイオリンにZbigniew Seifertなどが参加。わりとフリーキーなアレンジの演奏が全編にわたっていて初心者には若干厳しい内容。ヴァイオリンという観点ではUrbaniakとSeifertの共演という点が気になるわけだが、それぞれがサックスを弾く場面も多くあまりヴァイオリンがメインで活躍する場面はないためそういった点では肩透かし。ただA面ラストの「Crazy Girl」ではUrbaniakが左チャンネル、Seifertが右チャンネルで同時にそれぞれがフリーキーなソロを取っている場面がありこれはなかなかの聴き物。またB面冒頭のメドレーでもSeifertの凛としたソロを聴くことができる。

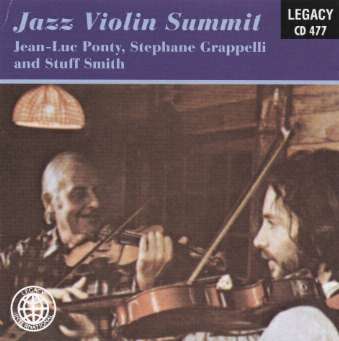

Stephane Grappelli ・Jean-Luc Ponty(1973年)

Ponty、Grappelliの共演盤である今作だが、今回は曲演奏含めてすべてPonty主導によるもの。メンバーもギターのPhilippe CatherineやドラムのAndre CeccarelliなどPontyのジャズロック人脈のもので、もろにジャズロック調の1曲目はともかく、最初はゆったりと始まった2曲目でも中盤からジャズロック的な展開を示す。Stuff Smithに捧げる3曲目でも基本はジャズロックだが、Grappelliにあわせるかのように急に4ビートスイングに展開しGrappelliが弾き出すという曲構成も面白い。B面もやはりジャズロックナンバーだがGrappelliは果敢にソロにチャレンジ。一方のPontyは当時の彼らしいエレクトリックヴァイオリンによるふにゃふにゃした音色でソロを弾きまくっている。なぜあえてジャズロックで共演するのかという点は不思議ではあるが、色んな人との共演に積極的に取組むGrappelliのこと、自ら望んでこういったジャンルに挑戦したということなのかもしれない。ちなみに現在は「Stuff and Steff」とカップリングで「Jazz Violin Summit」というタイトルでCD化。 左ジャケットはその再発版「JAZZ VIOLIN SUMMIT」のもの。

Duke Ellington/JAZZ VIOLIN SESSION(1963年)

Big Bandジャズの巨人Duke Ellingtonが、Stephane Grappelli、Svend Asmussen、そして彼のバンドでトランペットとヴァイオリンを兼務 していたRay Nanceという3人のヴァイオリニストを集めて作ったアルバムがこれ。「Take The A Train」「In A Sentimental Mood」 「Cotton Tail」といったEllingtonによるジャズスタンダードで、曲によっては3人とも、または一人ずつ奔放にソロを取っている。 3人のヴァイオリニストは、基本的にはスイングスタイルのヴァイオリニストということになるが、それぞれ特徴的で、一番流麗に 音数多く聞かせるのがGrappelli、サックスを意識したフレージングとアタックを効かせるAsmussen、同様だがよりためを効かした感じの Ray Nanceといったところ。その3人が自在にソロを取る「Cotton Tail」がアルバムのハイライト。またそんな彼らを束ねるEllingtonの力強いピアノはさすがという感じだ。

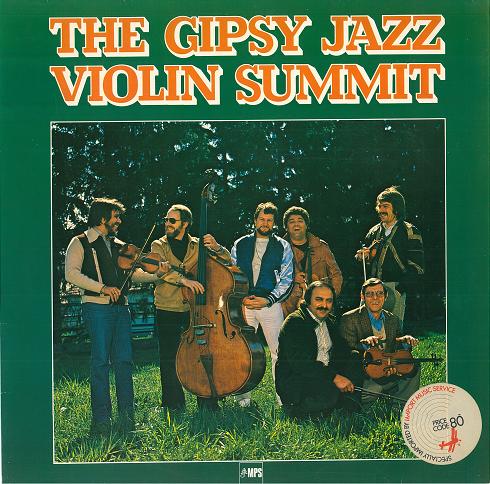

VA/The Gypsy Jazz Violin Summit(1979年)

Zipflo Reinhardt、Shmitto Kling、Nipso Brantner、Hannes Beckmannという当時のドイツ周辺の若手中堅ヴァイオリニスト4人を招集して作られたコラボレーションアルバム。この内Nipso BrantnerはNew Violin Summitにも参加したオーストリア出身のヴァイオリニスト。いわゆるViolin Summitがライブ録音に対してこちらはスタジオ録音で、Stuff SmithのBlack Violinにも参加したピアニストOtto Weissがピアノ、アレンジを担当していて、全体的にかっちりとアレンジされた内容。選曲はSatin Doll、Autumin Leaves、Bye Bye Blackbird、Flamingoなど定番曲中心だが、それぞれ面白いアレンジがなされていてそこが聴き所。特にバッハの「2つのヴァイオリンのための協奏曲」をイントロにしたAutumn Leavesなどは面白い。正直、個々のヴァイオリニストのジャズプレイヤーとしての力量については微妙なところもあるがアレンジ、アンサンブルを楽しむという点では、なかなかの好盤。

John Blake,Didier Lockwood,Michal Urbaniak/Rhythm & BLU.(1986年)

当時Fusionシーンで活躍していた3人のヴァイオリニストによるコラボレーションアルバム。おそらくUrbaniak人脈ということでベースは Marcus Miller、ドラムはLenny Whiteという豪華リズム隊。選曲もUrbaniakが5曲、Lockwoodが2曲、Blakeが1曲とUrbaniak主導が 想像される。どの曲も適度に聴きやすいフュージョンナンバーで緊張感は薄いが完成度は高い。また個人的にはLockwoodの 「Live at Olympia Hall」で演奏されいたスパニッシュナンバー「Va Va Voom」が再演されているのも嬉しいところ。3人のソロを 聴き比べるとUrbaniak、Lockwoodが太い音色でグルーブ感のあるソロを弾くのに対し、Blakeだけは線の細い音色で複雑なフレーズを弾く ものの若干グルーブ感に欠ける場面もあり少々気になるところも。とはいうものの3人の力量が感じられる好盤。割と中古レコード屋で見かける1枚でもある。