Joe Venuti/1926-1928

ジャズバイオリンの草分けVenitiの最初期の録音を集めた編集盤。彼が学生時代からの友人であるギターリスト Eddie Langとのコンビで行った初録音や、それにSax、ピアノなどを加えた4人編成BLUE FOURでの演奏、ホーンやストリングスを加えた大編成によるNEW YORKERSを引き連れての演奏が収録されている。時代柄もありリズムはツッチャッツッチャとシンプルなノリで、ジャズのグルーブ感より時にラグタイム、カントリー的な印象が強い。ダブルストップの使用もそういう印象を抱かせるのかもしれない。また高音中心の流麗なヴァイオリンはサロンミュージック的な雰囲気も感じさせる。とはいうもののGrappelliがまだDjangoと出会ってすらいない20年代に23歳の若さで高音や重音を多用した流麗なアドリブを繰り広げていたということは驚嘆に値する。この雑食的なエンターテインメント感は見事で、この時代彼はニューヨークのブロードウェイで引っ張りだこだったというがそれもわかる演奏だ。24曲収録。

Joe Venuti・Tony Romano

/Never Before・・・Never Again(1954年録音)

ジャズバイオリンニストの草分けVenutiがギターリストのTony Romanoの組んで作ったアルバム。このギターリストについては不勉強で経歴など知らなかったが、ライナーによると俳優や歌手、作曲家として活躍している人物ということで、Venutiと組んで二曲を作曲している。またボーナス曲として彼のオリジナルバンドの曲4曲が入っているが自ら曲を協作しているうえ全曲で味のあるボーカルも採っている。このアルバムは、そんな二人だけによるデュオアルバムでアコースティックスイングイージーリスニングという感じの作品。Venutiは、Grappelliに比べて、クラシカルな音色で高音を中心としたアドリブが特徴だが、このアルバムでは特にそれが顕著で、優美なクラシック風のフレーズが多用されている。タッチ自体はわりとしっかりしと演奏されているが高音中心できらびやかでクラシカルな印象が強い。また、一方で重音を多用したパートでは、カントリーに近い雰囲気になっていたりと多彩な表情を見せる。全体的にきっちりアレンジがされていてジャズ的なスリルはあまりないが、音質も良く、Venutiの技巧を味わうにはいい作品と言える。

Joe Venuti/Once More with Feeling(1969年)

Venutiはジャズアルバムを録音する一方、わりとサロン風の録音もしていたようで、このアルバムもそういったサロン風イージーリスニング曲を中心とした作品集。特に前半は選曲もポップスやシャンソン曲で完全にアレンジされていてジャズ的なアドリブは全く聴かれない、しかも1曲目の「枯葉」以外、リズムはグルーブ感のまったくないドンタンドンタンとした8ビート、キーボードはチープな音色のオルガン。「枯葉」にしても「Never Before Never Again」とほぼ同一のアレンジのサロン風演奏。そんなわけでA面はジャズファンには正直きつい内容だが、B面2曲目からの後半4曲はストレートなスイングジャズ。こちらはいつもながらの軽快なノリで高音中心でちょっとざらついた感じのシャープな音を響き渡せるいかにもVenutiという演奏。ラストの「Four Finger Joe」などは割とモダンな感じのブルース曲でVenutiの軽いタッチとのミスマッチが面白い。この後半に関してはジャズファンにも納得できるだろうが、それにしても前半が・・・。おそらく未CD化。

Joe Venuti/Doin’ Things(1971年)

ジャズヴァイオリン奏者にこだわり多くの名LPを発表したドイツのレコードレーベルMPSから発売された唯一のVenutiアルバム。メンバーはスイング系ピアノの名手Lou Stein、イタリアを代表するドラマーGil Cuppiniら。MPSだけあってかっちりとまとまり聴きやすい仕上がりになっている。Venutiのソロ作はどれも似たような収録曲が並ぶ大同小異な印象があるが、このアルバムではそこに変化をつけるためか冒頭にGarshwinメドレーを収録。なじみのメロディが次々と出てくるこのメドレーはなかなかの聴き物。あいかわらず高音でつんざくような鋭いソロは彼の真骨頂。ゆったりした曲調では高音でビブラートを利かせ浪々と歌い上げる。基本的なスタイルはどのアルバムでも同じといってしまえばそれまでだが、全体のバランスや選曲も含めて上質の出来で彼の作品としても代表作と言っていいだろう。

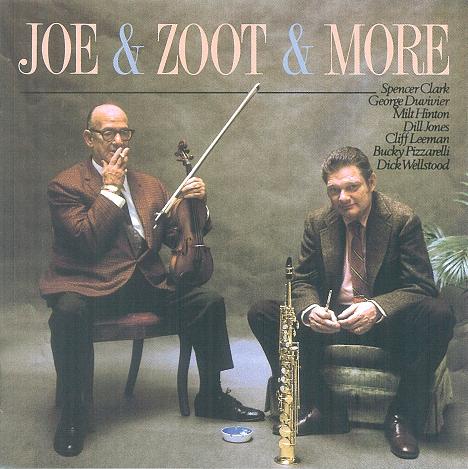

Joe Venuti and Zoot Sims/Joe & Zoot(1973年)

Venutiは名サックス奏者Zoot Simsと3回のセッションを行なっているが、このアルバムはその1回目のセッションを収録したアルバム。 編成はDick Wellstood(p)、George Duvivier(b)、Cliff Leeman(dr)というスイング時代からの実力派セッションマンとのカルテット。 この2人の組み合わせは、元々68年にパーティの会場でVenutiの演奏を聴いたZoot Simsが気に入ってセッションへと至ったとのこと。 Zoot Simsはテナーサックスがメイン楽器だが、このアルバムではVenutiに合わせたのかソプラノサックス中心。 結果、ヴァイオリンとソプラノサックスが高音域で絡み合い華やかな雰囲気のセッションアルバムとなった。 Zootのサックスは柔らなかなタッチながらきっちりとスイングするもので、Venutiとの相性もばっちり。選曲は「Indiana」 「My One and Only Love」「C Jam Blues」などのスタンダードでアップテンポからスローバラードまでバランスのよい選曲。 Simsの演奏に触発されたのか、スローブルース「Someday Sweethert」ではVenutiには珍しく細かいフレーズを叩き込むBop風の演奏も。 CD化に際し「The Joe Venuti Blue Four」からSimsとのセッション以外の曲8曲を全て追加収録されタイトルも「Joe&Zoot&More」に 変更された。

Joe Venuti/The Joe Venuti Blue Four(1974年)

74年のこの作品は、4組のミュージシャンたちとのセッションを収録したもの。1組目はZoot Sims(Tenor sax)、 Bucky Pizzarelli(g)、Dick Hyman(p)、Cliff Leeman(dr)との5人編成で4曲、2組目はBucky PizzarelliとのDuoで3曲、 Spencer Clark(Bass Sax)、Dill Jones(p)、Bucky Pizzarelli(g)とのカルテットで3曲、Milt Hinton(b)、Cliff Leeman(dr)との トリオで2曲という構成。この多彩な編成によるバラエティに富んだ演奏が次々と聴けるのがこのアルバムの妙。 特にすばらしいのはSpencer Clarkらとの演奏でグイグイスイングする演奏はリズム隊不在を感じさせない。他の組み合わせも PizzarelliのDuoはギターの軽快なカッティングをバックにこれまた気持ちよさげにソロをとり、Zootとの演奏ではクラシカルな アレンジの「Deep Night」など割とメロディアスで聴きやすいアレンジ、演奏で、テナーの低音とヴァイオリンが絡み合いながら 歌い上げる。多彩な編成それぞれを相手に聴かせるVenutiのプレイが素晴らしい名盤。現在、単独でのCD化はされていないが Zoot Simsとの演奏は「Joe Venuti and Zoot Sims」のCDに追加収録、それ以外の演奏は「Joe and Zoot and More」に追加収録され全てCDで聴くことができる。

Joe Venuti and Zoot Sims

/Joe Venuti and Zoot Sims(1975年)

VenutiとZoot Simsとの3回目のセッションを収録したがこのアルバム、編成はJohn Bunch(p)、Milt Hinton(b)、Bobby Rosengarden(dr)と のカルテットで、全体的に前作に比べモダンよりのアグレッシブなリズム隊になっている。Venutiがジャズを演奏する際のヴァイオリンの 音色はGrappelliの柔らかさに比べるとアタックが鋭く、Stuff Smithに比べると線が細めという感じ、一方このセッションでの Zoot Simsは前作と打って変わってテナーサックスのみの演奏で、その太くやわらかい音色とVenutiの高音で鋭いタッチは好対照でいい 具合のマッチングとなっている。またVenutiだけがメロディ担当の作品だと、ヴァイオリンの音量が大きめになり固めのトーンが 目立ってしまうのだが、ここでは音量の大きなサックスが相手ということで、ヴァイオリンの音量が相対的に小さくなり、 結果としていつもよりやわらかい感じになっている。楽曲は古めのスタンダード中心。CD化の際に「The Joe Venuti Blue Four」 収録のSimsとのセッションも4曲追加収録された。

Joe Venuti and Geroge Barnes/Gems(1975年)

シカゴ出身の古参ジャズギターリストGeorge Barnesとの連名作。編成は他にリズムギター、ベース、ドラム。クリアトーンの ギターカッティング、切れのいいリズム隊と、編成が近いこともあって最晩年作の「In Chicago,1978」に音の質感は非常に近い。 ヴァイオリンの音色は彼ならではのざらついた若干ヒステリックなトーンで高音部でのアドリブが印象的。しかし、 それが音に引っかかりを生み、いわゆるサロン風にとどまらない魅力になっている。フレーズについてはこの時期のVenutiの、 よく言えば安定していると言えるが悪く言えば手癖ワンパターンともとれる似たような使い回しが多い印象ではあるものの、 Venutiの快活なヴァイオリンとBarnesのメロディアスな単音ソロが心地よくその品のあるギターとの絡みがこのアルバムの聞き物。 選曲は「I Want To Be Happy」「Almost Like Being In Love」などこの時期のアルバムに毎回のように収録された定番曲が中心だが、 クラシック曲「ユーモレスク」のジャズアレンジなども収録されていてこれはなかなかの魅力的だ。

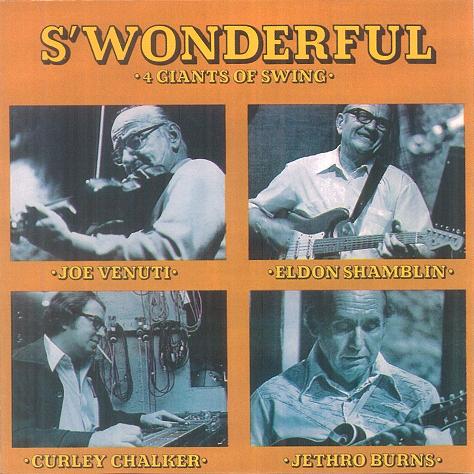

4Giants of Swing/S’Wonderful(1976年)

ヴァイオリンのJoe Venuti、ギターのEldon Shamblin、スチールギターのCurley Chalker、マンドリンのJethro Burnsの4人連名による セッションアルバム。編成は上記4人+b、Dr、ピアノ。Venuti以外の3人はジャズというよりカントリー系のプレイヤーなのだが、 このアルバムではそういったカントリー系のサウンドではなく全編ジャズフォーマットでの演奏に徹していて、各人快活にスイングして いて驚かされる。Venuti自身もアドリブにダブルストップを組み込んだり、ブルーノートを使わないあたり所謂黒人ジャズよりも カントリー系に近い部分もあってもともと相性は非常によいのだが、他のメンバーの健闘もあって非常にいい演奏となっている。選 曲は「Take The A Train」「Satin Doll」「Caravan」などのEllingtonナンバーと「Summer Time」「Oh!Lady Be Good」などの ガーシュインナンバー。いきなりのEllingtonメドレーに4連発は聴きもの。全体にZoot Simsとのアルバムなどでのジャジーな横にゆれる感じよりも、 かちっとしたサウンドでスクエアな感じが強いのが、カントリー系のセッションならではという感じもするがなかなかの好盤。

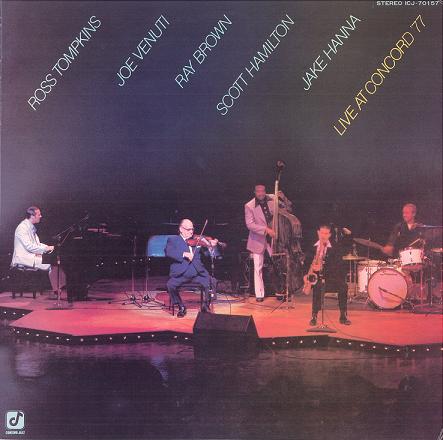

Joe Venuti・Ross Tompkins/Live at Concord’77(1977年)

コンコルドフェスでのライブを収録、メンバーはベテランピアニストのTompkins、サックスに当時出世コース真っ只中の若手俊英だった Scott Hamilton、それに当時70を超えて亡くなる直前のVenuti、リズム隊はJake Hanna(dr)、Ray Brown(b)という実力派が担当と幅広く 興味深い組み合わせ。だが実際に全員がそろった曲は少なく、Venutiをメインの名義にしている割にはVenutiの参加は全8曲中4曲。 最初ピアノトリオの演奏からスタートし、2曲目でHamiltonが加わり、3曲目でようやくVenuti登場という流れ。Venutiのヴァイオリンは 同時期の「Joe in Chicago」で聴かれる高音中心の鋭い音色でタッチはアタックが効いたしっかりしたもの、フレーズについては 手癖全開でブルース色のない軽快なVenuti節、そんな彼のヴァイオリンとHamiltonのやわらかい音色のサックスとが気持ちよく絡んでいる。 もちろんモダンバリバリの人らとやっているわけではないので、この編成による組み合わせの妙というものはほとんどなく 予想範囲内の音ではあるが、こういうスタイルが好きな人には十分楽しめると思う。

Joe Venuti/in Chicago,1978(1979年)

Stephane Grappelliと並ぶジャズバイオリンニストの草分け的存在の最晩年の録音。 g,p,b,dというクインテット編成。 おそらくVenuti最後の録音であるこのアルバム。編成は37−44年にVenutiのバンドに在籍、その後Louis ArmstrongやBenny Goodmanの バンドなどに参加したドラムのBarrett Deems、シカゴ在住のベテランピアニストJohn Young、ベースにJohn Vanyという人物での カルテットを基本に4曲でブルース、スイング系ギターリストのMike Dowling、1曲でカントリーのSteve Goodman 、 2曲でカントリー系マンドリンのJethro Burnsが参加。またラストの「Undicided」のみ「4 Giants Of Swing」の編成で録音日を見ても 同セッションのもの。選曲はオープニングの「Samba de Orpheus」から始まり全体に古めのスタンダードが並ぶ。Venutiの ヴァイオリンはGrappelli同様SWING系の聞き易い音だが、タイトなバックの演奏もあり非常に引き締まった印象で快活でノリのよい 演奏が心地よい。音色は「Gems」「Live At Concord」と同様の彼ならではの力強さと鋭さのある若干ヒステリックとも言えるトーン。 フレーズもそれらのアルバムと似たパターンが多いがそこはご愛嬌。「Spartacusのテーマ」の静謐で美しい演奏がいいアクセントに なっている。