新しいアルバムを9枚アップしました(2011/5/14)

|

|

Django Rainhardt&Michael Warlop/Tea For Two Stephane GappelliやEddie Southと並んでDjango Rainhardtと競演したヴァイオリニストMichael Warlop。彼のDjangoとの演奏を集めたコンピレーションCDが本作。収録曲は、Warlopをリーダーとするブラス入り8人〜12人編成バンドでの演奏とDjangoとの小編成ユニットによるものに大別される。大編成での演奏はGrappelliもピアノで参加した12人編成バンドやそのバンドによる歌伴、Coleman Hawkinsを迎えての演奏までを収録。録音のせいもあるのかもしれないがWarlopのヴァイオリンはGrappelliに近い優美なものではあるが非常にしっかりとしたタッチでホーン隊をバックにしていてもまったく見劣りすることがない。小編成での演奏には、Grappelli、Eddie Southとの競演曲も入っているが、Warlopのヴァイオリンがしっかりとした緩急のある演奏をしていることがわかる。1947年に36歳の若さで亡くなったが非常に残念である。 |

|

|

Ray Perry/The Complete1944C.W.French&1945 Rosenkrantz Apartment Transcriptions(1944−45年) |

|

|

Ginger Smock/The Lovely Lady with The Violin Los Angels Studio & Demo Recording 1946-1958 |

|

|

Johnny Frigo/I Love John Frigo...He Swings(1958年) |

|

|

Harry Lookofsky/Stringsville(1959年) 1913年ケンタッキー出身のヴァイオリニストである彼は、オーケストラで活躍する一方、ジャズも弾きこなす稀有な人物。 このアルバムはそんな彼が作った唯一の正統派ジャズアルバムで、Hank Jones(p)、Elvin Jones(dr)、Milt Hinton(b)、 Paul Chambers(b)など精鋭を迎え、「Round Midnight」「Moose The Moocho」「Little Willie Leaps」などまさに バップスタンダードを演奏。これが見事な素晴らしい内容で、しっかりとバップを弾きこなしている。特にTenor Violinや Violaなども使い低音域も巧みに押さえてサックスの太いサウンドを再現。Elek Bacsikなどにも近い、粒立ちのしっかりした 畳み込むようなフレーズのソロは圧巻。1曲目の「Round Midnight」のみボサノバ風の中途半端なアレンジで微妙な出来だが、 あとは文句のない演奏でこの時代にスイングではなくバップをこれだけ弾きこなしていた人物がいたことに本当に驚かされる。 長らく希少盤だったが去年CD化された。彼はGil EvansやQuincy Jonesのアルバムなどにも参加しているが、 ストリングスとしての参加が多く残念。98年没。 |

|

|

Elek Bacsik/I Love You(1975年) Django Reinhardtのいとこでハンガリー出身のギターリスト兼ヴァイオリニスト。60年代前半までフランスで ジャズギターリストとして活躍した彼は、66年にアメリカに移住しラスベガスを本拠に活動、このアルバムを発表した。 Hank Jones(p)、Oliver Nelson(as)、Elvin Jones(dr)など精鋭を迎えた正統派ジャズアルバムで曲は 「I Can’t Get Started」「Tea for Two」などのスタンダードをメインに、メキシコの伝統曲、ジプシー曲など。 Oliver Nelsonが作った「Blues for Elek」のみギターでそれ以外はヴァイオリンを演奏しているが、 これが見事にジャズのヴァイオリン。バップ風の畳み込む早いフレーズでも1音1音の粒がはっきりと際立った立ち上がりの いい音でしっかりとグルーブするソロを弾いていて見事。Pontyなど同じバップを弾きこなすヴァイオリニストとも また異なる、粒立ちのよいソロは、彼がギターリストでもあるところによるのかもしれない。ただ「Dona Lee」のみ、 準備不足と見えて荒い演奏に終始しており残念。CD化熱望。 |

|

|

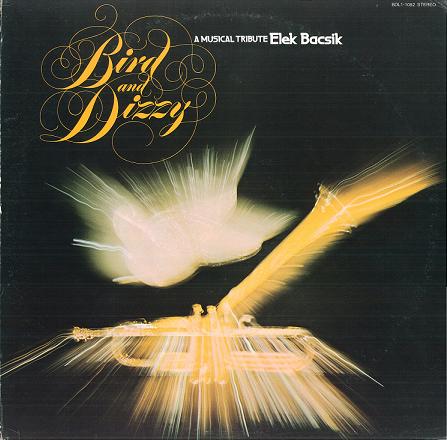

Elek Bacsik/Bird and Dizzy A Musical Tribute(1975年) Dizzy GillespieやCharlie Parkerというバップの巨匠の演奏を聴いてジャズを志し、実際にGillespieと競演もしたBacsikが ヴァイオリンで彼らのサウンドに取り組んだのがこのアルバム。「Ko-Ko」「Moose the Moocho」「Yardbird Suite」 「チュニジアの夜」「Be-Bop」「Groovin’ High」等と二人の代表曲を選曲。うち「Ko-Ko」「Be-Bop」では、パーカーのソロを 完コピしそれをヴァイオリンとヴィオレクトラで多重録音、Parkerを超える高速ながら完璧に音を重ね、サックスを思わせる音の 太みを再現していて圧巻。それ以外の曲ではテーマはサックスとユニゾンし、アドリブはヴァイオリンでたくみにアタックを 効かせてパーカー風のバップソロを軽快に弾きこなしている。ただ「チュニジアの夜」はアラビア風の前奏こそヴァイオリンの 独断場だが、本編では殆ど出番なく残念。とはいえバップにこれだけ見事に取り組んだアルバムは他になく ジャズヴァイオリン好きは必聴。ちなみにメンバーも、Shelly Manne(dr)ほか彼の人脈の巧者を迎えた充実した布陣。 Oliver Nelsonもアレンジなどで協力している。CD化熱望。93年没。 |

|

|

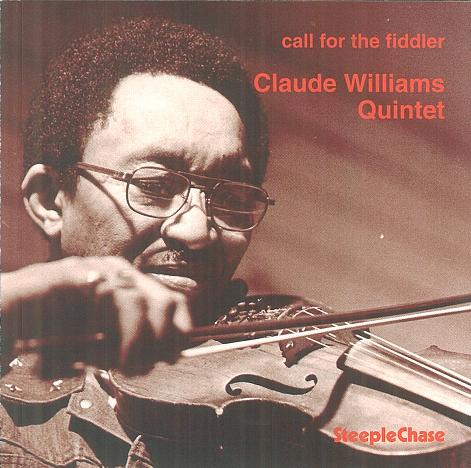

Claude Williams Quintet/Call for the Fiddler(1976年) |

|

|

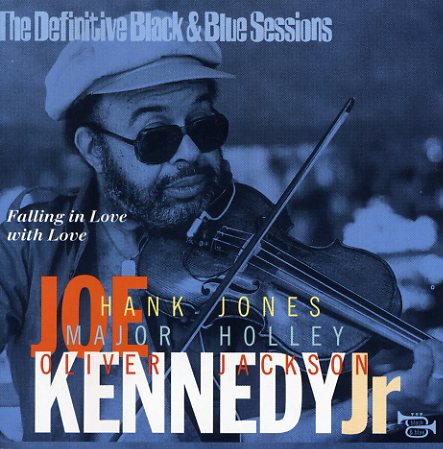

Joe Kennedy Jr/Falling in Love With Love(1980年) |

|

|

HANNES BECKMANN'S SINTO/Sonho Negro(1972年) |

|

|

Zipflo Reinhardt/Violin Impression(1976年) |

| |

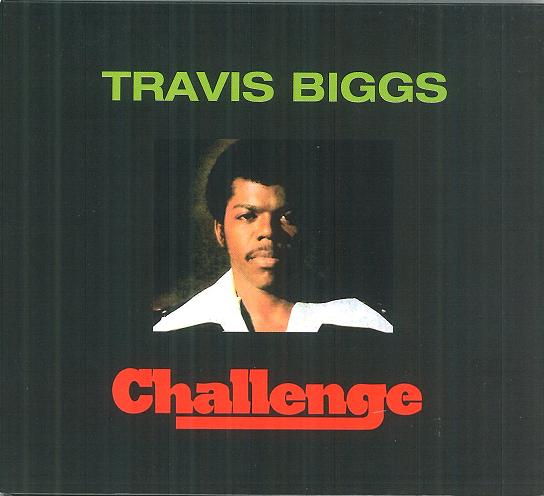

Travis Biggs/Challenge(1976年) ソウル系シンガーとして名高いIsacc Hayesのバンドにキーボードで参加していたTravis Biggsは、その在籍中に2枚のソロアルバムを発表。こちらはキーボードだけでなくヴァイオリン、さらにハープやマンドリンも演奏するなどマルチな才能を発揮している。アルバム自体はこの時代ならではのファンキーな唄物フュージョンアルバム。彼自身は歌わないが女性コーラスが華やかにコーラスしその合間に彼のヴァイオリンが歌う。ヴァイオリンはバーカスベリーやヴィオレクトラなどエレクトリックを多用していて、変ったフレージングや早弾きこそないものの、結構達者に弾いていていかにもエレクトリックというコーラスの効いた音色も楽曲にあっていて非常にいい感じだ。楽曲はStevie WonderやSteve Millerのカバーが1曲づつ以外はすべて彼の手によるオリジナル。 |

|

|

Leroy Jenkins' Sting/Urban Blues(1984年) 1932年シカゴ生まれのフリー系ジャズヴァイオリンの重鎮Leroy Jenkins。Revolutionary Ensambleへの参加や、Ornette Coleman、Cecil Taylorとの競演など多彩な活動歴の彼が作ったユニットStingのアルバムが本作。ギター、ベース、ドラム、ヴァイオリンに女性ボーカルという編成。彼自身の経歴から完全フリー作かと思いきや、1曲めから5拍子のリフの上をおどろおどろしい重音がユニゾン、時にフリーキーに展開するその音楽は前衛ジャズロックという感じのもの。一定のリズムの上にジャズギターやヴァイオリンが変てこなソロを取るという感じ。ボーカルが歌っている曲も数曲あるが、こちらはプログレで言えばHenry CowのDagmar Clause参加曲のようなキュートでいたずらっぽくってアバンギャルドな感じ。ヴァイオリンの美しい音色が聞きたいというような人は間違っても手にとってはいけないが、プログレの中でもレコメン系とかチェンバーロックが好きな人なら結構楽しめると思う。 |

|

|

Bernie Charles/Blue Viol(1986年) Joe VenutiやStuff Smithに影響を受けたという黒人ヴァイオリニストのおそらく唯一のソロ作。特にStuff Smithの影響を受けたという彼だが、Smithが弓を弦に押し付けた力強いボーイングながら太みとなめらかさも併せ持っていたのに対し、弓にギリギリと押し付けたかのようながりがりとした彼の音色は正直あまり聴いていて気持ちのいいものではない。フレーズ的にもあまり聞くべきところがなく、リズム面でもSmithほどの切れは感じられない。選曲では「Doxy」などHard Bopのスタンダードチューンが並んでいて期待させるのだが。目指す方向性は決して悪くないのだが、ちょっと残念さが残る作品だ。このアルバム以外の活動については残念ながらネットで調べた限りではわからなかった。 |

|

|

Maciej Strzelczyk/Music For M(1995年) 現在、ポーランドを代表するジャズヴァイオリニストになったMaciej Strzelczykのおそらく最初のソロ名義作。編成はピアノ、ベース、ドラムというアコースティックコンボ。いきなり聞こえる太みと粘り気をもったソロヴァイオリンの音色はまさにポーランドの先人Zbigniew Seifert直系のもの。民族音楽っぽいスケール使いもその印象を強くする。そんなモダンジャズな1曲目、2曲目がありつつ3曲目以降は、さわやかなメロディのフュージョンやワルツを収録していて、そこでの演奏はアタックはしっかり利かせつつ、Seifert系ではないメロディアスでやわらかいタッチのヴァイオリンを弾いている。そのあたりにこの人の高い能力とバランス感覚が感じられる。最後は、シンセとパーカションをバックに瞑想感のあるソロを聴かせて幕。いわゆるスタンダードの収録はなく、いかにもヨーロッパな感じの作品だが、ポーランドジャズの実力を感じさせる好盤。 |

|

|

Vertu/Vertu(1999年) Return To Foreverでリズム隊を組み、それぞれソロでも活躍する大物Stanly ClarkとLenny Whiteに、Poison、Mr Bigなど著名なロックバンドに参加する一方ソロアルバムも多数発表するギターリストRichie Kotzen、そしてヴァイオリニストKaren Briggsというメンバーで結成されたハードフュージョンバンドの唯一のアルバム。ハードエッジなギターが全面に出るサウンドは、所謂聴き心地のいいフュージョンサウンドとは一線を画すもの。ロック色濃いハードなナンバーからアコースティック編成で4ビートで聴かせるナンバーまで幅広い。ヴァイオリンのKaren Briggsはニューエイジ系のアーチストYannieとの共演などで知られるがここで聴かれるヴァイオリンは、きわめてアグレッシブ。曲によってはヘビーなディストーションを利かせる場面も。どちらかというと激しいクラシックという感じでジャズっぽさは薄いが確かなリズム感で強豪たちと互角に渡り合っている。楽曲にもう1歩キャッチーさが欲しい気もするが確かなテクニックに基づいたインタープレイが堪能できる好盤。ただこういったバンドによくあることだが結局この1作のみで終わった。 |

|

|

Sara Caswell/First Song(2000年) このアルバムでジャズデビューの彼女はクラシックのヴァイオリニストとジャズヴァイオリニスト両方を行っているという。そんな彼女のファーストアルバムは、ピアノトリオをバックにした正統派ジャズアルバムだ。1曲目のみ不安定な音色を感じさせるが(ライナーによると本来アルバムに収録しないつもりでセッションしていたものが気に入ったので収録したとのこと)、それ以外の楽曲ではアコースティックバイオリンによるクラシックに近い優雅な音色による歌心のあるアドリブを聴かせる。その音は日本の寺井尚子に非常に近い印象。音色重視ということで、リズム的には甘い印象で、アドリブもスピード感がなくまだつたない印象もあるが、アコースティックヴァイオリンの音色でイージーリスニングよりのジャズを楽しむにはいい作品。曲はスタンダード中心だが、3曲彼女のオリジナルも収録。それぞれ美しいメロディが光る魅力的な楽曲に仕上がっている。 |

|

|

Miri Ben-Ari/The Temple of Beauty(2000年録音、2003年発表) ユダヤ系の女性ジャズヴァイオリニストMiri Ben-Ariの2作目は、2000年New YorkのBlue Noteでのライブを収めたライブ盤。ジャズピアニストDavid Kikoskiが全面バックアップ。「Caravan」「Pent up House」「Sunny」から「Maiden Voyage」までの多彩なスタンダードにメロディアスな彼女のソロナンバーが半々くらいという選曲で熱い演奏が繰り広げられている。ピックアップ取りのヴァイオリンの音色は硬めでちょっとヒステリックなトーン。盛り上がったところでの展開に若干ワンパターンさも感じるが、リズミカルで炸裂感のあるソロはなかなかにかっこいい。バックもしっかりしていて、なかなかの好盤だと思う。ただし彼女は本作を最後にジャズから方向転換し「ヒップホップヴァイオリン」なるスタイルへと向かうようになる。 |

|

|

Anoine Silverman/Blue Mood(2001年) アメリカの若手ヴァイオリニストの1stソロ作。ネット情報によると元々Bluegrass出身でオーケストラにも参加しているなどジャズにとどまらない幅広い経歴活動を行なっているとのこと。で本作はというと内容的には純粋なジャズ。バックはピアノ、ギター、ベース、ドラムというオーソドックスな編成で、「Jordu」「Come Rain Or Come Shine」など、いわゆるジャズヴァイオリニストがあまり取り上げないファンキージャズ系のスタンダードチューンが多く選曲されているのが特徴。きちんとハードバップ風に演奏されていてそのあたりは好印象。ヴァイオリン自体はあまり羽目をはずさずクラシックよりの綺麗な音色で丁寧な演奏をしている感じだが、そこそこ切れのいいアグレッシブなソロは悪くない。ただどうも全体的にこぎれいにまとまっていて、グルーブ感に欠ける印象があるのも確か。個人的にはどうもジャズにあこがれて丁寧にまねしてみました、というように感じられてしまうのだが、どうだろうか? |

|

|

Shiro Sadamura & Uplinkers/METAMORPHOSIS(2005年) バークリー音楽院で学んだ後、ラテンジャズピアニストEddie Palmieriのバンドに参加するなどニューヨークで活躍する日本人ジャズヴァイオリニスト定村史朗がアメリカ人ミュージシャンと結成したリーダーユニットによるデビュー作が本作。パーカッションを中心としたそのユニットでのエレクトリックヴァイオリンを用いてのリズム中心のモダンで実験的なフューチャージャズスタイルの演奏と、Eddie Palmieri、Ron Carter、Matt Glesserらをゲストに迎えてのシックなアコースティックジャズスタイルの演奏が収録されているが、どちらもきわめて高いオリジナリティとクオリティを誇っている。多少路線が広がりすぎの感もあり、全体としては若干とりとめなくなってしまっている感があるのが残念だ。 彼のエレクトリックヴァイオリンは日本のR&Bell社製のもので、それにワウを利かせたひしゃげた感じの音使いをしているが、彼のモダンなバンドサウンドにあっていて心地よく聴くことができる。 |

|

|

Stratpspheerius/Headspace(2008年) 某サイトでDixie Dreggs+Jean-Luc Pontyという煽り文句で、テクニカルでキャッチーな歌ものジャズロックと紹介された本作だが、内容はリーダーのJoe Denizonのエレクトリックヴァイオリンとボーカルを存分にフューチャーしたファンクジャズロック。まず1曲目からノリノリのアップテンポのボーカルナンバーがかっこいい。ファンク風ベースに切れのいいクリアトーンのギターカッティングに畳み掛けるボーカル、ディストーションがうなりをあげるエレクトリックヴァイオリンとギターのバトルと圧倒される。2曲目のヴァイオリンのリズムカッティングのイントロから入るマイナーメロのナンバーもいい。他の曲もすべてにおいて曲よし演奏よしセンスよし。アルバム後半の曲は若干キャッチーさが少なくだれるところもなきにしもあらずだが、フュージョンやファンクを背景にもち演奏面もきっちりアピールしながら、キャッチーな歌ものにまとめあげられている、その力量はすばらしい。 |

|

|

大村朋子/Visions(2008年) 横浜国大卒業後、アメリカにわたりバークレー音楽院に学び現在ニューヨークで活動中の若手女性ジャズヴァイオリニストのデビュー作。その内容は、それぞれジャズヴァイオリンの名手たちへ捧げたオリジナル曲を、そのジャズヴァイオリニスト風の演奏で聴かせるというもの。たとえば1曲目は「Enigmatic Vision」というJean-Luc Pontyに捧げた曲で70年代初頭のモードジャズ全開時のponty風の演奏、2曲目はDidier Lockwoodに捧げる曲で、彼の出世作New World風。3曲目はGrappelli風スイングといった感じで、後はZbigniew Seifert、Mark Feldman、Stuff Smith、Joe Venutiと続く。必ずしもそのまま芸風コピーというわけではないが、リスペクトのほどは十分に伝わってくる。なによりジャズヴァイオリンならではの太みのある音色でのジャジーなソロがかっこよい。まだ甘い部分もあるが、今までの日本人ヴァイオリニストにはいなかっただけに、個人的には高く評価したい。 |

|

|

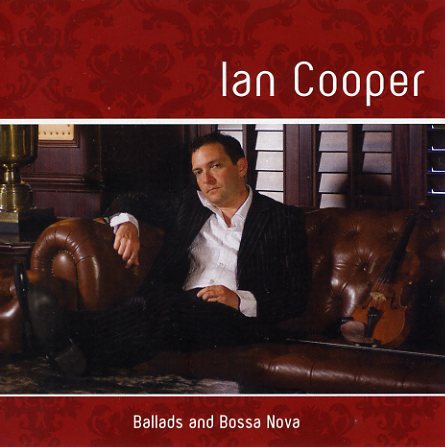

Ian Cooper/Ballads & Bossa Nova(2009年) オーストラリアでは一番有名なジャズヴァイオリニストIan Cooperのソロ最新作。元々クラシックの演奏家として5歳という若さでデビュー、クラシックの世界で名を馳せた後、Grappelliと出会いジャズヴァイオリンの世界にも足を踏み入れることになったという。そんな彼のヴァイオリンのスタイルは、その経歴から想像される通りGrappelli系のやわらかいスイングタイプで、いわゆるBop系のごつごつした感じや、モード的な粘っこさはない。音楽的にも非常にシンプルで優しい感じ。特にこの作品はタイトルどおり、「My Funny Valentine」「Some Day My Prince Will Come」などのスタンダードをバラードとして、またボサノバアレンジで取り上げていて、本当にのんびりとした雰囲気のアルバムとなっている。楽曲はほかに「Django」「April in Paris」など。全体的にあっさり過ぎる印象もあるがBGMとして聞くには最適だろう。 |