Django Reinhardt/Integrale Django Reinhardt Vol. 6(1937年録音)

Eddie Southは二度の渡欧のうち37年の2回目の渡航でDjango RainherdtやStephane Grappelliとセッションを行い10曲を録音した。 この時の音源はDjango名義、South名義それぞれ様々な編集盤に収められているが、10曲全てを聴くことができて現在比較的入手が 容易なのがこのDjango全集の1937年編。10曲中特に興味深いのはまずSouth、Grappelli、Michael Worlopというヴァイオリニスト 3人とDjangoという編成による「Lady Be Good」。それぞれのフィドルスタイルを聞き比べると、Southの「アタック、ビートの利かせ方は しっかりしていながら、ブルース色がなく深めのビブラートを効かしたメロウなタッチ」という個性が改めて理解できる。 それからWorlop以外の3人編成での「2つのヴァイオリンのための協奏曲」2バージョン。スイング調ながらアドリブのない1バージョン目に 対し、2バージョン目はおっかなびっくりながらアドリブへと突入し、メロディからあまり離れすぎないようにしながら何とかアドリブを 形にしようとする2人の演奏が興味深い。DjangoとSouth2人のDuoナンバーを聞くと2人の相性もいいようで、これ1回のセッションに 終わったのは残念だ。

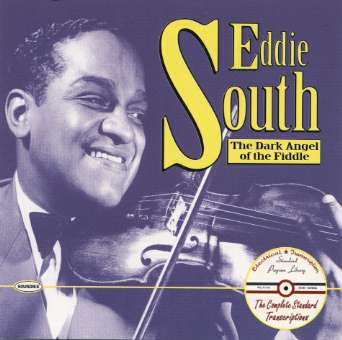

Eddie South/The Dark Angel Of The Fiddle(1944年録音)

Eddie Southの1944年にラジオ向けに録音された音源を集めたアルバムで、スタジオ録音19曲とライブ録音3曲を収録。編成はピアノ、 ベースとのトリオを基本に曲によってドラムが参加。「Deep Purple」「Yesterdays」「Mad Monk」「Idaho」などスタンダードを多く 取り上げる一方、ハンガリージプシーの伝統曲やパガニーニの「24の奇想曲」などジプシー志向、クラシック志向というSouthならではの 選曲も見られる。それらの曲ではよくも悪くもクラシカルな色が見られるが、さすがのスピーディな演奏はこのアルバムのハイライトに なっている。総じて一音一音しっかりした音使いでビートはしっかり効かせているのだが、一方で所謂ブルーノートの使用がほとんど ないこと、ついロングトーンになると浪々と歌ってしまうところがサロン風になってしまうのも相変わらず。 ただStuff Smithなどとも違う独特のスタイルは今聞いても魅力的だ。モノラルながら音質もよく彼の全盛期の演奏を堪能することができる。

Eddie South/THE DISTINGUISHED VIOLIN(1958年)

最初期のジャズヴァイオリニストとして知られるEddie Southの最晩年のスタジオ録音盤。「”Distinguish”=気品のある」 ヴァイオリンというタイトルが示すように非常にクラシカルな演奏が多い。収録曲中、前半の「C Jam Blues」など数曲は ジャズナンバーだが、クラシック曲の「チャールダッシュ」、「愛の喜び」なども選曲されていて、それらの曲はほとんど クラシックそのままに演奏されている。「C Jam Blues」などのジャズナンバーでの演奏はというと、芯のある音でリズムは しっかり捕らえているものの、音尾にビブラートをかけて歌ってしまう彼の弾き方では違和感があり中途半端な印象はぬぐえない。 特に音質がよいことが、ノリのよさより繊細さを際立たせてしまい、モノラル録音での演奏を聴く以上に中途半端さを感じさせてしまっている 感じもする。そんなジャズナンバーでのメロウな演奏、それからクラシック曲の優美な演奏は、元来クラシックのプレイヤーを 目指していたという彼の音楽性を素直にあらわしたということなのだろうが、結果としてはジャズから見てもクラシックから 見てもどっちつかずな寄せ集めアルバムになってしまったという印象を受ける。ステレオ録音で音質はよいが未CD化。

Eddie South・Mark Simpton/MUSIC FOR THE BIRDS(1950年代)

正確な発表年度が不明なのだが、Eddie Southがフルート奏者のMark SimptonとのDuo名義で発表した鳥をテーマにした作品集。 ということで収録曲は「Skylark」「Nightingale Sang In Barkeley Square」「Flamingo」などのまさに鳥の名前を関した スタンダードナンバーに、やはり鳥をテーマにしたオリジナル曲。編成はギター、ベース、ドラムとのクインテットで、 終始穏やかなタッチの演奏。Southのやわらかく伸びやかによく歌うヴァイオリンとやはり穏やかなフルートが上品に絡み、 極めて穏やかで暖かい雰囲気を作り出している。悪く言えばサロン風ということになるのだが、こういった品のある音楽の方が Southのヴァイオリンにはよく合う。曲によってはトリルやポルタメントを駆使して高音で鳥の鳴き声を模していて楽しい。 またブルース曲でもまったくブルース臭さがないのは、まさにSouthならではといったところだろう。ステレオ録音で音質はよいが未CD化。

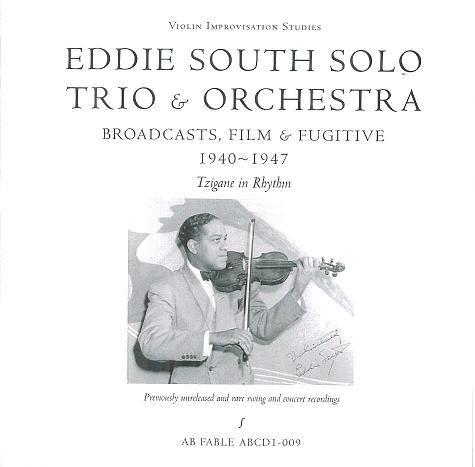

Eddie South /Broadcasts Film & Fugitive 1940-1947

Stuff Smithなどジャズヴァイオリニストの音源発掘に力を入れるイギリスのAnthony Barnett氏による発掘音源シリーズの Eddie South編。このシリーズのポイントは、スイング時代のジャズヴァイオリニストにも実はバップ的な側面があった、 という視点からの選曲・再評価というところにあり、Southについて言えばフレーズのしっかりしたタッチ、粒のそろったフレージングが 「バップ的」ということになるのだろう。確かにこのアルバムに収録されている「Oh!Lady Be Good」等の速いナンバーでの、 アタックが効いた小気味良い演奏では、改めて彼のビートの確かさを確認できる。しかしボーカル入り編成の演奏で特に顕著だが、 この人の特徴であるロングトーンのよく揺れるビブラート、それとブルーノートの不在があってやはりバップというより クラシカルでメロウな印象が強い。そのあたりがStuff Smithなどとは大きく一線を画すところだろう。そういうスタイルもあり 「Dark Eyes」のような曲は相性がよいが、ブルースナンバーはやはりちょっときつい。様々な編成でのSouthの演奏が聴ける 貴重な発掘音源集ではあるのだが、フィルム起こし等が多いということで音質はいまいちなのであくまで聴くのは他の音源から。